- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

- 北陸を舞台とする小説 第20回 「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著)

北陸を舞台とする小説 第20回 「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著)

北陸を舞台とする小説 第20回 「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著)

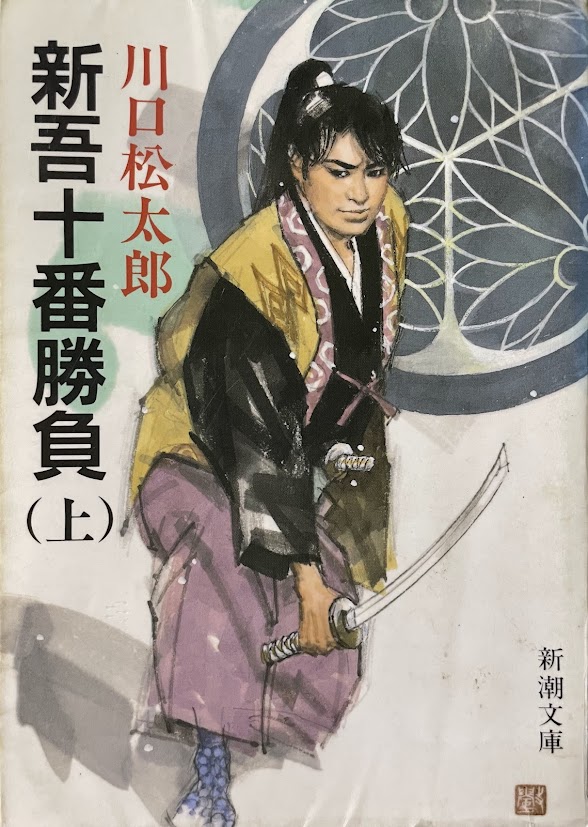

「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>、1965年5月発行)

<著者略歴> 川口 松太郎(1899年~1985年)

(*他著作での著者略歴をベースに編集。本書には著者略歴記載なし)

1899年(明治32年)東京・浅草生まれ。若くして久保田万太郎に師事、のち講談師悟道軒円玉に江戸文芸・漢詩を学ぶ。1923年(大正12年)、小山内薫の主宰する「劇と評論」に脚本『足袋』を発表。同年、大阪で直木三十五らと雑誌「苦楽」を編集。その後大衆作家を志し、1934年(昭和9年)に「鶴八鶴次郎」を発表。菊地寛に激賞される。翌年「風流深川唄」を発表、第1回直木賞を受賞する。その後、「愛染かつら」で人気作家になる。芸道小説、時代小説、風俗小説に独自の話術をもって庶民的心情をとらえる。昭和15年(1940年)劇団新生新派の主事を務め、以後新派の育成に力を注ぎ、戦後は大映映画の重役をつとめ、映画、演劇の製作にも活躍した。菊地寛賞、吉川英治文学賞など受賞歴多数。脚本多数執筆。1966年芸術院会員となり、1973年文化功労者となる。

本書「新吾十番勝負」の著者は、東京市浅草区生まれの昭和を代表する小説家・劇作家の川口松太郎(1899年~1985年)で、実の両親を知らない川口松太郎 氏は、早くから自立心旺盛で小学校を卒業すると様々な職業を転々とした後、久保田万太郎に師事した後、大衆作家を目指し「鶴八鶴次郎」などで第一回直木賞を受賞。代表作に「風流深川唄」「明治一代女」「愛染かつら」など多数の著作があり、脚本・シナリオも多く、映画演劇界の大御所的存在。数多くの時代小説も書き、本作「新吾十番勝負」は代表作の一つ。「新吾十番勝負」は、1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて、朝日新聞に700回以上、約2年間にわたり連載された痛快時代小説で、八代将軍徳川吉宗の御落胤・葵新吾の剣の道を描く大長編で、映画化・テレビドラマ化も度々行われた人気作品。

単行本は、「新吾十番勝負(美女丸の巻)」(新潮社、1957年12月発行)から、「新吾十番勝負(お鯉の巻)」「新吾十番勝負(流離の巻)」「新吾十番勝負」(剣聖の巻)と、全4巻シリーズで最初に刊行。その後、新潮文庫から、上中下3巻セットから文庫版が出版され、更に「新吾十番勝負」については、その後も、嶋中書店(嶋中文庫)から2005年・2006年に、全5巻シリーズで文庫セット、捕物出版よりは、2023年に4巻セットで復刊されている。1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて朝日新聞に長期連載された「新吾十番勝負」は大変好評で、その後、産経新聞に「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」が連載され、シリーズ化となり、これらの「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」についても、書籍出版や映画化・テレビドラマ化が行われた。書籍「新吾十番勝負」については、「美女丸誕生」と「第一番」から「第十番」までの計11章から成り、新潮文庫本3セットでは、上巻では、「美女丸誕生」と「第一番」から「第三番」までを収めている。

本書「新吾十番勝負(上)」の最初の章タイトルは「美女丸誕生」で、本作「新吾十番勝負」の主人公たる徳川8代将軍吉宗の御落胤・葵新吾(幼名・美女丸)の誕生のいきさつの物語。元禄10年(1697年)に越前鯖江藩3万石の藩主に就いた紀州家55万石の若殿・松平頼方(のちの吉宗)が、江戸参勤を終え、元禄16年(1703年)4月、越前鯖江にお国入りする行列の場面から物語が始まる。鯖江藩の青年藩主の松平頼方は、放生一真流流主の剣道師範の武田一真から、一真流の免許を受けてから真剣で人を斬りたい欲望があり、頼方の行列の供を乱した、鯖江近郊一帯の縄張りを持つ薬行商の元締・越前屋半六を、鯖江城下で藩主・松平頼方自らが無礼討ちにしてしまう。越前屋半六の娘・お長は、越前屋の薬行商人の一人で許嫁の庄三郎とともに、鯖江藩下屋敷のある日野川岸辺で父の仇として松平頼方を狙うが、庄三郎は日野川に流され、お長は松平頼方に逆に捕えられ、その後、鯖江藩の日野川下屋敷で松平頼方の寵愛を受ける。

一方、日野川の暗がりに落ち流された庄三郎は夜釣りの浪人風の男に助けられるが、その男は秩父山中に山岳道場を持つ自源流流主・真崎備前守の門人で自源流の大達人の剣士の梅井多門。梅井多門は鯖江藩の指南役になりたく、武田一真をライバル視する剣士で、越前鯖江出身で誠照寺の住職の実弟。庄三郎は、鯖江城下の誠照寺に身を隠した後、1703年8月には梅井多門に連れられ鯖江の町を去り、秩父山中の武州大台ケ原の自源流道場で自源流に入門し剣の修業に励み、剣法は目覚ましく進歩を遂げていく。一方、松平頼方の寵愛を受けた越前家お長は松平頼方のたねを宿し元禄17年(1704年)正月には、お長を鯖江城(城とは名ばかりの館づくりで櫓も天守も建っていない)に住まわせ、宝永元年(1704年)7月、お長は、江戸参勤で頼方不在の越前鯖江城内で男児を生み、美女丸と命名される。庄三郎は、お長が鯖江に生きていて松平頼方の子を生んだという事を聞き、宝永元年(1704年)12月、庄三郎は鯖江城中に一人で忍び入って美女丸を奪い、宝永2年(1705年)1月、生後数ケ月の美女丸を秩父の自源流道場に連れ帰り育てていく。

宝永2年(1705年)5月、松平頼方の長兄で紀州藩第3代藩主の松平綱教が病死となり、松平頼方は紀州本家の嗣子となり鯖江を離れ、翌6月に江戸に到着し紀州本家帰還。越前鯖江は幕府の天領収納。同年10月には、紀州第4代藩主を継いでいた次兄頼職の病死で、頼方は紀州本家55万石を相続し吉宗と名乗り、更に享保元年(1716年)4月には徳川家継が病死し徳川の宗家を継いで8代将軍に就任。お長は吉宗の供をして江戸城の大奥に側室として入るが、吉宗もお長も、二人の間の宝永元年(1704年)7月に鯖江城で生れた子の美女丸については、宝永元年(1704年)12月に、生後数カ月で、何者かに鯖江城から連れ去られたまま生死が分からず行方不明のままで、一方、美女丸自身も、父が徳川将軍とは知らず出生のいきさつも知らないまま、武州秩父の大台ヶ原の山中で、養父同様の梅井多門に自源流の剣法を教え込まれながら育っていた。

創作ではあるものの、8代将軍吉宗が越前鯖江3万石藩主で、吉宗の寵愛を受け大奥筆頭の権勢者となるお長改めお鯉の方は鯖江の薬行商元締の娘で、徳川吉宗御落胤の葵新吾も越前鯖江の生まれと、越前鯖江(現・福井県鯖江市)を核に物語が生まれている。葵新吾の秩父での養父母のような存在の梅井多門は鯖江の誠照寺生まれで、真崎庄三郎も元は鯖江の薬行商人。葵新吾の剣のライバルとなる武田一真は越中・放生津潟(現・富山県)出身。史実では、松平頼方(後の8代将軍・徳川吉宗)は、元禄10年(1697年)から宝永2年(1705年)の8年間、越前国丹生郡下糸生村(現・福井県丹生郡越前町下糸生)の葛野に陣屋を置いた越前葛野藩3万石の藩主となるが、松平頼方自身は、主として江戸の紀州藩邸に住み、一度も越前国の葛野藩領地に下ることは無かった。⇒「葛野藩と葛野陣屋跡(福井県越前町下糸生)」記事参照。

武州秩父の大台ケ原で梅井多門の若先生と呼ばれるまでに成長した美女丸が18歳となる享保7年(1722年)から、青年剣士の美女丸(後の葵新吾)を中心とした諸国遍歴での活躍の物語が「第一番」から始まる。武州秩父の自源流道場に諸国から剣術修業の委託生の藩士が集まっていたが、筑前福岡黒田藩士たちが秩父八幡神社の宮司の娘・お縫をからかったことから美女丸は初めて人を斬ってしまう。福岡藩により美女丸と梅井多門は江戸経由海路で博多に連れていかれ罪人として死罪を受けそうになるが、そこで同行の梅井多門から美女丸出生の秘密を知り、福岡藩だけでなく江戸城の父・吉宗と大奥の母・お鯉の方も、生後間もなく行方が分からなくなっていた美女丸の所在を知ることとなる。吉宗とお鯉の方は美女丸との対面を望むが、美女丸がそれを望まず、また政治的な思惑などから美女丸の存在を嫌う勢力もいろいろとあり、親子対面はその後もなかなか実現していかない。

「第一番」では、美女丸は江戸送りでの将軍対面を望まず、享保7年(1722年)9月末、梅井多門とともに大宰府天満宮で黒田藩の付き添いの目をかすめて逃げ出し、肥前長崎の自源流の間瀬彦次郎のもとに身を寄せるが、享保8年(1723年)正月2日の夜、間瀬彦次郎を邪魔者扱いする長崎奉行・酒井主殿と長崎奉行代・深見五郎左の息のかかった長崎奉行腹心の武士たちに間瀬彦次郎が闇討ちに遭い、美女丸が長崎奉行役人11人を斬る。その後、美女丸と梅井多門は肥後熊本に立ち寄るが、長崎で間瀬彦次郎が虐殺されたことを知り長崎に戻るが、長崎奉行所の牢につながれる。美女丸は福岡黒田藩への照会から釈放され、江戸登城対面のために警護がついて大阪入りするが、大阪城で将軍の使者として迎えた伊予国西条藩主・松平頼安が、江戸登城対面を望まない美女丸の希望を江戸の吉宗に伝え、美女丸の希望を受け入れることが決定。吉宗から幼名の美女丸に代わる「葵新吾」の名とともに諸国通行勝手の許可を与えられる。無位無官の修業者として全国を歩ける身となった葵新吾は、剣の修業と正義のため、一番また一番と真剣勝負を重ねていくことになる。正式勝負「第1番」の舞台は、享保8年(1723年)5月半ば、天領地の伊勢山田で伊勢奉行に転進した酒井主膳と腹心の深見五郎左が相手。

大宰府天満宮で美女丸失踪で老中安藤対馬守はお役御免で本国の美濃国加納城に引きこもるが、美濃国加納城(現・岐阜県岐阜市加納丸之内)と美濃国加納藩藩主・安藤家とは、「第二番」以降で、美女丸はいろいろと関わりが深くなっていく。「第二番」は、享保8年(1723年)5月、葵新吾と梅井多門は伊勢山田から美濃国加納城下に入るころからスタート。美男子剣士の葵新吾(幼名・美女丸)を取り巻く女性たちにも注目で、秩父で親しく共に過ごした秩父八幡神社の宮司の娘で後に江戸大奥の将軍側室お鯉の方の女中となるお縫に続き、「第二番」では、美濃国加納藩主・安藤対馬守の3姉妹の姫が登場し、特に、その長女の綾姫は、葵新吾に対し非常に積極的で、「第二番」以降も、引き続き、しばしば物語に登場し二人の関係がどうなるのかも見もの。「第二番」は、江戸とともに、美濃国加納(現・岐阜県岐阜市)と武州羽生(現・埼玉県羽生市)が主たる舞台で、「第二番」のヤマ場は、享保8年(1723年)11月、安藤対馬守の失脚流罪だけでなく改易を図るなど悪行を行う常州笠間藩の老中・井上河内守を、江戸・坂下門外の下城途中で、葵新吾が単身で斬るシーン。

「第三番」は、享保8年(1723年)12月、葵新吾が、前月に江戸・坂下門外で老中・井上河内守を斬ったことで、伊予国西条藩預けの流罪となり、伊予に向け江戸を発ち東海道を上る場面から始まる。徳川一門の伊予国西条藩の西条(現・愛媛県西条市)も、葵新吾が享保9年(1724年)4月から3カ月ほど西条藩預かりで滞在するが、「第三番」の主たる舞台は、現在の静岡県・愛知県内の数多くの東海道の宿場町とその周辺エリア。最初は、享保8年(1723年)12月、遠州掛川(現・静岡県掛川市)の本陣から葵新吾が行方をくらましてしまい、秋葉大権現(現・静岡県浜松市天竜区の秋葉山秋葉神社)の名物大護摩を見物しているうちに、遠州周智郡の秋葉山に本拠を置き東海7か国をまたにかける著名な盗賊グループで浜島庄兵衛(日本駄右衛門)を首領とする浜島一党に加わり行動を共にすることになる。一時は浜島庄兵衛に上手く手玉にとられてしまうが、享保9年(1724年)2月、再度、江戸から伊予の西条にお預けの身の上で向かうことになる。

江戸時代中期の諸街道を中心に諸国遍歴・各地方の諸藩領内の旅感覚を味わえるのは、本書の楽しみの一つ。東海道宿場では、沼津宿・府中宿・鞠子(丸子宿)・岡部宿・藤枝宿を経て、大井川を挟む島田宿(現・静岡県島田市)で浜島一党のメンバーを見かけたことから、伊予の西条行きが一旦停止する。浜名湖の両岸の舞阪宿(現・静岡県浜松市)・新居宿(現・静岡県湖西市)間の浜名湖上で、美濃国加納から葵新吾を尾張・三河を経て追った美濃国加納藩主の娘・綾姫が人質として浜島一党に一旦連れ去られたりもする。また綾姫を乱暴しようとした岡崎水野藩5万石藩主・水野和泉守の次男・水野忠吉を、葵新吾は思わず切り殺してしまう。岡崎水野藩士たちに襲撃される尾州藩の直支配の宮の渡船場は、桑名宿へ海上航路で結ぶ「宮宿」の「宮の渡し」(現・愛知県名古屋市熱田区)。そこからは伊予国の西条と辿り付くが、享保9年(1724年)6月末には約3カ月程度で、伊予の西条藩でのお預け解除が将軍吉宗より出され、葵新吾は秩父に戻ることになるが、享保9年(1724年)7月。三河の岡崎を通るところで、浜島一党の話を聞き、天竜川上流の農家で浜島庄兵衛と対峙することになる。浜島庄兵衛は、貧しきものを救う義賊で、浜島庄兵衛が主張する幕藩体制の封建社会の様々な社会矛盾の指摘に、「第三番」の勝負だけは、新吾十番勝負の中では、全く異例の展開に終わり、「第三番」の幕が下りている。

「新吾十番勝負(上)」(新潮文庫)目次

美女丸誕生

第一番

第二番

第三番

<主なストーリー展開時代>

・【美女丸誕生】元禄16年(1703年)4月頃~宝永3年(1706年)11月、享保元年(1716年)4月

・【第一番】享保7年(1722年)初~享保8年(1723年)5月

・【第二番】享保8年(1723年)5月~享保8年(1725年)12月

・【第三番】享保8年(1723年)12月~享保9年(1724年)7月

<主なストーリー展開場所>

・【美女丸誕生】:越前鯖江、江戸、秩父、和歌山、京都

・【第一番】:秩父、江戸、筑前福岡・大宰府天満宮、肥前長崎、熊本、広島、大阪、伊勢山田

・【第二番】:伊勢山田、美濃国加納、三河岡崎、江戸、武州羽生

・【第三番】:江戸、掛川・秋葉山、江戸(池上村)、島田宿、新居宿、三河岡崎、宮の渡船場、尾州名古屋、伊予西条、天竜川上流の農家、天竜河原、見附宿

<主な登場人物>

【美女丸誕生】

・松平頼方(越前鯖江藩3万石藩主。後の紀州藩第5代藩主及び徳川幕府8代将軍・徳川吉宗)

・武田一真(越前鯖江藩主松平頼方の剣道師範。越中・放生津潟出身の元・浪人剣士で放生一真流流主)

・宮野部貢(みやのべ・みつぐ)(鯖江藩主松平頼方のお側御用)

・立石左太夫(越前鯖江藩国家老で、紀州家の用人格で鯖江へ派遣)

・越前屋半六(鯖江近郊一帯の縄張りを持つ41歳の薬行商の元締。鯖江城下民の有力者)

・お長(越前屋半六の18歳の娘)

・庄三郎(越前屋半六の行商人の一人で敦賀育ち)

・梅井多門(自源流の大達人で真崎備前守の門人。鯖江の誠照寺住職・日照の実弟)

・真崎備前守(自源流流主)

・美女丸(越前鯖江藩主松平頼方と鯖江の町人の娘・越前家お長との子)

・日照(越前鯖江・誠照寺住職で、梅井多門の実兄)

・徳川光貞(松平頼方の父で、紀州藩第2代藩主。和歌山に隠居して対山と号す)

・徳川綱教(松平頼方の長兄で、紀州藩第3代藩主)

・松平頼純(徳川光貞の弟で、松平頼方の叔父)

・松平頼職(松平頼方の次兄で、後の紀州藩第4代藩主)

・安藤帯刀(紀州本家江戸家老)

・水野淡路守(綱教おつきの紀州家重臣で紀州藩城代家老)

・木村喜兵衛(越前鯖江藩江戸お留守居)

・高島小三郎(紀州家重代の側近家臣で江戸勤務。宮野部貢の妹むこで武田一真の弟子)

・一条冬嗣(京の公卿で前関白)

・坂井屋仁右衛門(越前鯖江藩の御用商人)

・越前家久次郎(庄三郎の実弟)

・松平頼致(松平頼純の子)

・徳川綱吉(徳川第5代将軍)

・伏見宮貞致親王の第三王女

・徳川家継(江戸幕府第7代将軍)

・小次郎(徳川吉宗将軍次男で吉宗とお長改めお鯉の方との子で美女丸の弟)

【第一番】

・美女丸(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)

・真崎庄三郎(一流の剣道者となり江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・一宮篤方(秩父八幡の宮司)

・お縫(秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘で、後に将軍側室お鯉の女中)

・黒田史郎(筑前福岡黒田家次席家老・黒田三左衛門の25歳の息子)

・黒田綱政肥前守(筑前福岡黒田藩52万石藩主)

・黒田美作(筑前福岡黒田藩家老)

・安藤重行(安藤信友、安藤対馬守。老中で美濃国加納藩6万5千石藩主)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で美女丸の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・間瀬彦次郎(肥前長崎の自源流道場主で唐津の生まれ)

・おさが(肥前長崎・丸山の茶楼「月影」の女将で唐津の生まれ)

・酒井主殿(長崎奉行)

・深見五郎左(長崎奉行代で念流の達人)

・浅香道斎(肥後熊本の細川藩の剣道師範を務める自源流剣士)

・松平頼安(紀州頼純の次男で吉宗と従兄弟。伊予国西条藩3万石藩主)

・桜庭十兵衛(念流の3達人の一人で、酒井主殿の甥で元は幕府の御家人で、志州の鳥羽に鳥羽道場を持つ)

・伏見宮理子(としこ)王女(紀州藩主時代の徳川吉宗の正妻)

・長福丸(徳川吉宗の長子で、生母は於須磨の方)

・小次郎(徳川吉宗将軍次男で吉宗とお鯉の方との子で美女丸の弟)

【第二番】

・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)

・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)

・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・美濃国加納城下の一ぜん飯屋の主人

・安藤対馬守(美濃国加納藩6万5千石藩主で前老中)

・瀬田源八(美濃国加納藩の若侍)

・沼田与一郎(美濃国加納藩の若侍)

・村井大吾(美濃国加納藩の若侍)

・田宮兵馬(美濃国加納藩の若侍)

・美濃屋半左衛門(美濃国加納城下の本陣)

・加納次左衛門(美濃国加納藩武芸師範で、柳生新陰流の一門)

・永井孫太夫(美濃国加納藩安藤家家老)

・綾姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の長女)

・雪姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の次女)

・勝姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の三女)

・千枝(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の妻で三姉妹の姫の母)

・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・井上河内守(常州笠間藩主で江戸城外西丸下の老中)

・近藤采女(佐渡奉行で安藤対馬守の妹むこ。5千石取りの旗本)

・松平淡路守(阿波の徳島の蜂須賀家で、安藤対馬守の実母は蜂須賀家の出身)

・品河小三郎(登城のための服装儀礼作法等の責任を持つ高家衆)

・石河近江守(若年寄)

・井出市右衛門(老中井上河内守の江戸家老)

・土井伊予守(寺社奉行)

・松平頼安(伊予国西条藩3万石藩主。紀州中納言宗直(頼純)の次男で吉宗と従兄弟)

・井上正長遠江守(武州羽生藩1万石大名で、老中井上河内守の甥)

・武田一真(越中・放生津潟出身の元・浪人剣士で放生一真流流主。武州羽生・井上家の剣道師範)

・お鈴(紀州藩の大久保忠直の娘で吉宗の先妻で家重の生母の於須磨の妹。井上河内守江戸屋敷の正室)

・柳生一之進(柳生一門師範代)

・野村久太夫(武州羽生藩井上家の用人)

・徳川吉宗の次男・小次郎おつきの老女(井上河内守正室の叔母)

・井上摂津守正中(井上河内守の長男)

【第三番】

・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)

・松平頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)

・浜島庄兵衛(日本駄右衛門)(駿遠三から美濃尾張伊勢にかけ知らぬ者がない天下のお尋ねの盗賊首領)

・左膳(浜島庄兵衛一党の浪人風の男)

・赤池坊(浜島庄兵衛一党の僧形の男)

・弁天(浜島庄兵衛一党の女装男子)

・こぶ兵衛(浜島庄兵衛一党の額にこぶのある男)

・鉄六/五郎八/熊右衛門(浜島庄兵衛一党の三人組の男たち)

・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)

・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・沢野弥右衛門(遠州掛川宿の本陣)

・小笠原佐渡守(遠州掛川城主)

・安藤対馬守(美濃国加納藩6万5千石藩主で前老中。一時、阿波の蜂須賀家預かり)

・綾姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の長女)

・雪姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の次女)

・勝姫(美濃国加納藩藩主・安藤対馬守の三姉妹の三女)

・吉田与右衛門(美濃国加納藩の国家老)

・佐々木十兵衛(徳川幕府大目付)

・大久保長門守(徳川幕府若年寄)

・生沢一郎(美濃国加納藩家臣の綾姫の供侍の一人)

・疋田八郎兵衛(新井宿本陣)

・水野和泉守(岡崎水野藩藩主)

・山田嘉左衛門(岡崎水野藩用人)

・水野忠吉(岡崎水野藩5万石藩主・水野和泉守の次男)

・水野忠明(岡崎水野藩藩主・水野和泉守の百姓の娘との間に生まれた庶出子)

・河内善助(岡崎水野藩の80人の藩士隊長)