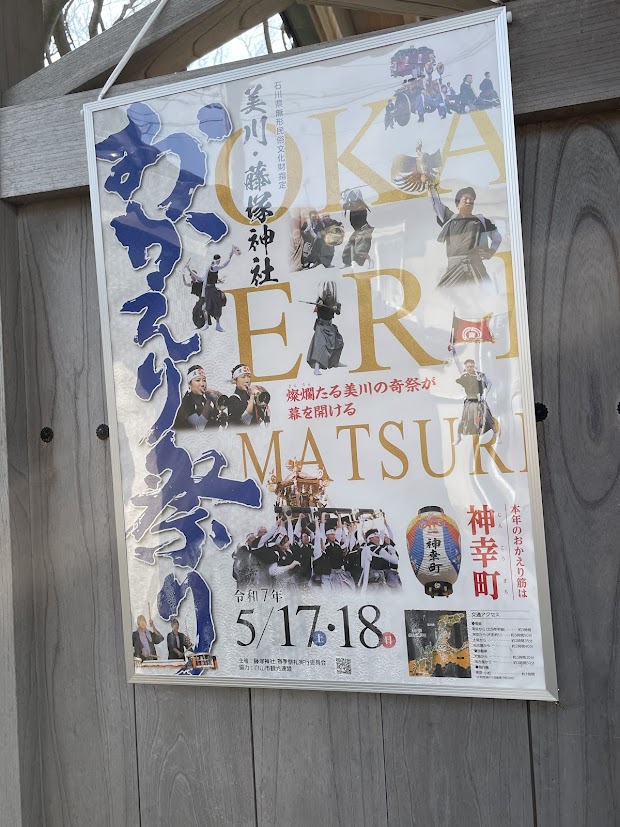

北陸の神社「藤塚神社」(石川県白山市美川南町)

(写真下:藤塚神社(石川県白山市美川南町)<*2025年3月27日午前訪問撮影>

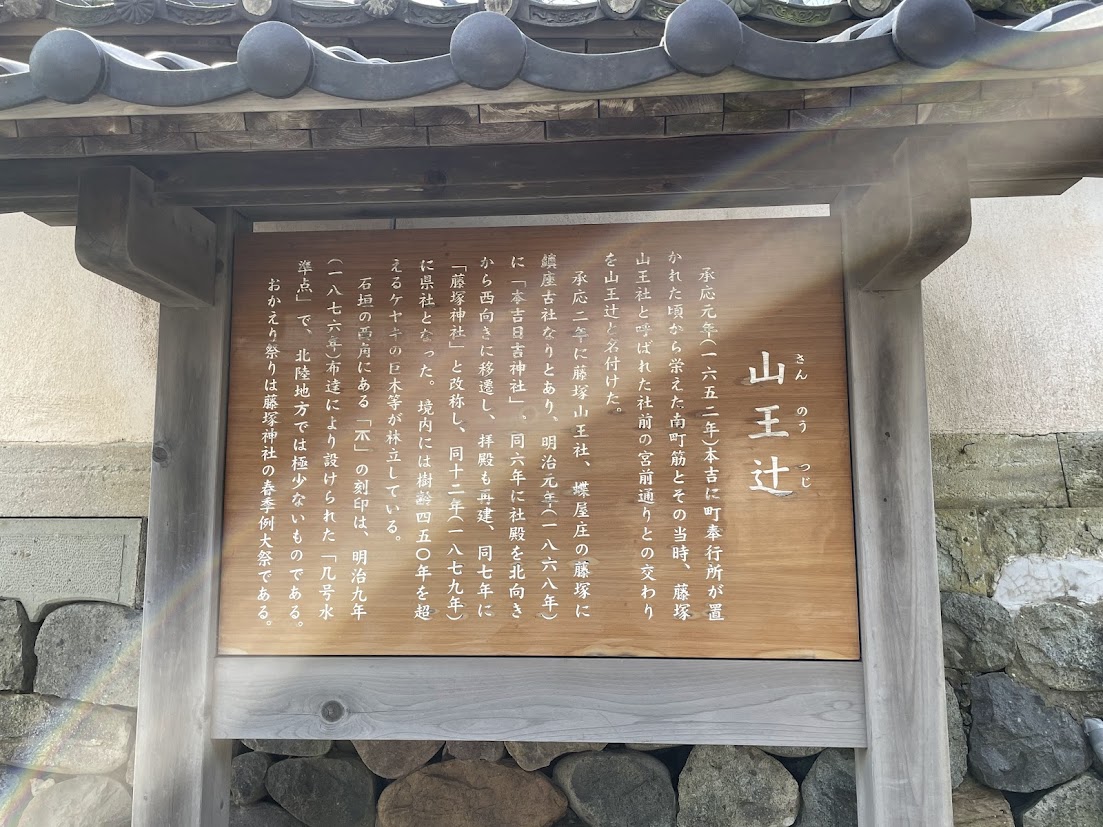

(写真下:藤塚神社前の「山王辻」案内板(石川県白山市美川南町)<*2025年3月27日午前訪問撮影>

山王辻(さんのうつじ)

承応元年(1652年)本吉に町奉行が置かれた頃から栄えた南町筋とその当時、藤塚山王社と呼ばれた社前の宮前通りとの交わりを山王辻と名付けた。

承応二年に藤塚山王社、蝶屋庄の藤塚に鎮座古社なりとあり、明治元年(1868年)に「本吉日吉神社」、同六年に社殿を北向きから西向きに移遷し、拝殿も再建、同七年に「藤塚神社」と改称し、同12年(1879年)に県社となった。境内には樹齢450年を超えるケヤキの巨木等が林立している。

石垣の西角にある刻印は、明治9年(1876年)布達により設けられた「几号水準点」で、北陸地方では極少ないものである。

おかえり祭りは藤塚神社の春季例大祭である。

創建は天保・安政の火災によって古記録が消失したため定かではないものの、寿永年間(1182~1184)と言われていて、山王社と称して往古、美川町(現・石川県白山市)はその昔、「藤塚」と称し藤塚村のことからあったことは古事に見え、社名の由縁となっている。承応元年(1652)本吉の町ができ、本吉の町ができ、本吉寺別当が神仕えするころに本吉の産土神として崇敬され、海運漁業に従事する人たちは海上安全を念じて最も崇神の誠を尽くしてきた。本吉(もとよし)は、手取川河口右岸に位置する町場で、漁業と共に海運業が盛んであったが、本吉が大きく発展する契機となったのが、慶安元年(1648)に本吉御蔵が設置されてからで、明暦2年(1656)には、石川郡分の大坂昇米3200石が本吉湊から積み出されるなど、年貢米の積出港として、諸物資の集積地として重要な位置を占めることになる。加賀前田藩は、本吉が湊として発展してくると、その機能を強化管理するため、承応元年(1652)に本吉湊裁許が置かれ、本格的な町の整備が進められた。

寛政六年(1794)ごろ、山王権現の称号を用いていたことは確かめられるが、明治元年(1868年)に「本吉日吉神社」と唱え、同年6月、藤塚日吉社に改称。明治六年(1873)に社殿を北向きから西向きに移遷し、拝殿も再建、明治七年(1874)に「藤塚神社」と改称し、前田斉泰公(なりやす、1811年~1884年、加賀藩第12代藩主)御染筆の扁額を賜る。明治12年(1879年)に県社に昇格。この社は、明治維新まで神仏習合であり、石垣塀は寺院形式で珍しくその面影を残していることで有名。また、藤塚神社の春季祭礼「おかえり祭り」は、平成13年(2001)石川県無形民俗文化財に指定され、天保7年(1836)に廻船業・紺屋三郎兵衛(竹多氏)より寄進された大神輿は、白山市文化財に指定されている。紋付き袴に白襷姿で行う祭りは全国でも珍しく、安政4年(1857)、京都・仁和寺(御室御所)より、菊花紋章入り神輿の日覆、守護の鉄棒、正一位日吉神社の社頭額が下賜されたことに敬意を表したものと言われている。

美川の「おかえり祭り」は、毎年5月の第3土曜・日曜日に行われ、美川地区10町(南町・今町・永代町・北町・神幸町・新町・末広町・中町・浜町・和波町)による藤塚神社の春季大祭。1日目は高浜御旅所(石川県白山市美川浜町)まで行く神幸祭、翌2日目は、高浜御旅所から藤塚神社に戻る還幸祭とされ、それに伴って神輿と豪華絢爛な13基の台車が町内を巡幸する。特に戻りのとき、10年に一度廻ってくる「おかえり筋」の町の各家では、親戚、知人を招待し、台車の曳き手までも舞い込み、主人は酒宴を開いて客をもてなすことが多かった。台車は10町11基の他に家方組と船職組の計13基あり、いずれも三輪の山車。さらに神輿の巡幸は、紋付袴で鉢巻きを締め白襷の青年団の威勢の良いラッパ隊と華麗な動きの旗手によって先導される。

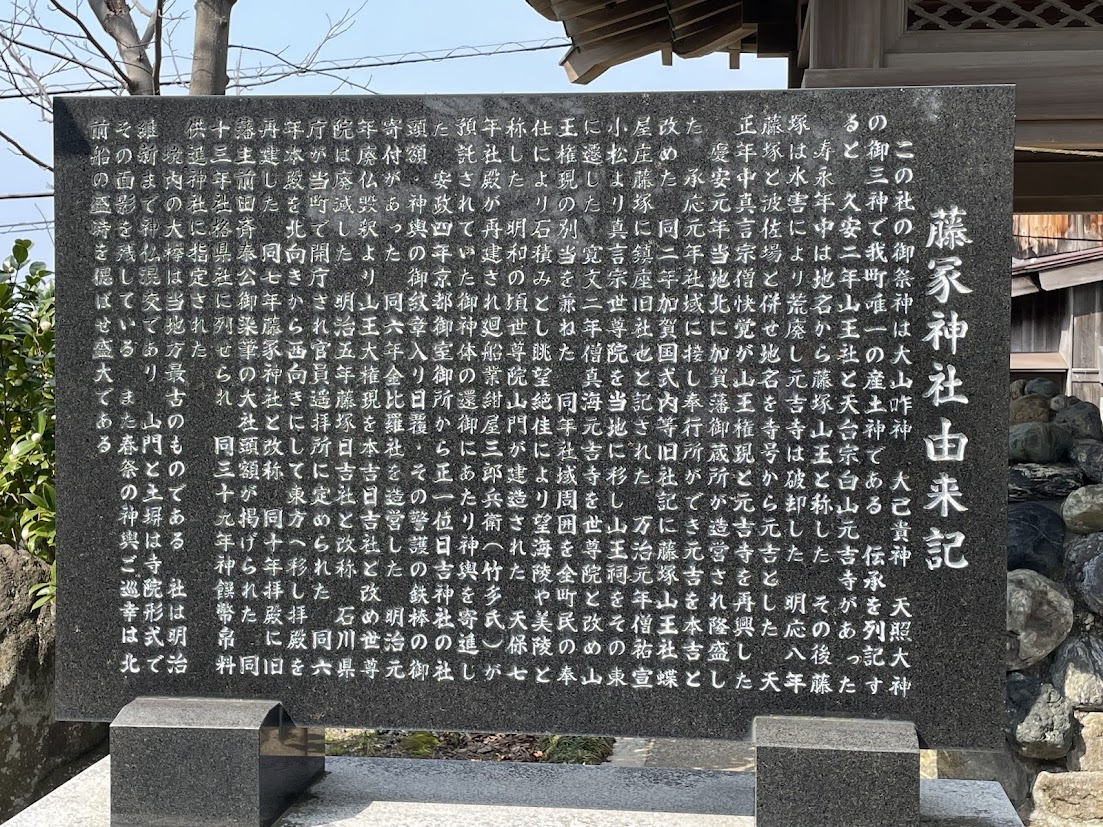

(写真下:「藤塚神社由来記」(石川県白山市美川南町)<*2025年3月27日午前訪問撮影>

藤塚神社由来記

この社の御祭神は大山昨神、大己貴神、天照大神の御三神で我町唯一の産土神である。伝承を列記すると、久安二年山王社と天台宗白山元吉寺があった。寿永年中は地名から藤塚山王と称した。その後藤塚は水害により荒廃し元吉寺は破却した。明応八年藤塚と波佐場と併せ地名を寺号から元吉とした。天正年中真言宗僧快覚が山王権現と元吉寺を再興した。

慶安元年当地北に加賀藩御蔵所が造営され隆盛した。承応元年社域に接し奉行所ができ元吉を本吉と改めた。同二年加賀国式内等旧社記に藤塚山王社蝶屋庄藤塚に鎮座旧社也と記された。万治元年僧祐宣小松より真言宗世尊院を当地に移し山王祠をその東に遷した。寛文二年僧真海元吉寺を世尊院と改め山王権現の別当を兼ねた。同年社域周囲を全町民の奉仕により石積みとし眺望絶佳により望海陵や美陵と称した。明和の頃世尊院山門が建造された。天保七年社殿が再建され廻船業紺屋三郎兵衛(竹多氏)が預託されていた御神体の還御にあたり神輿を寄進した。安政四年京都御室御所から正一位日吉神社の社頭額・神輿の御紋章入り日覆・その警護の鉄棒の御寄付があった。同六年金比羅社を造営した。明治元年廃仏棄釈より山王大権現を本吉日吉社と改め世尊院は廃滅した。明治五年藤塚日吉社と改称。石川県庁が当町で開庁され官員遥拝所に定められた。同六年本殿を北向きから西向きにして東方へ移し拝殿を再建した。同七年藤塚神社と改称。同十年拝殿に旧藩主前田斉泰公御染筆の大社頭額が掲げられた。同十三年社格県社に列せられ、同三十九年神饌幣帛料供進神社に指定された。

境内の大欅は当地方最古のものである。社は明治維新まで神仏混交であり、山門と土塀は寺院形式でその面影を残している。また春祭の神輿ご巡幸は北前船の盛時を偲ばせ盛大である。

(写真下:藤塚神社(石川県白山市美川南町)<*2025年3月27日午前訪問撮影>