北陸の寺院

「雲龍山 勝興寺」(富山県高岡市伏木古国府)

(写真下:勝興寺の総門(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の鼓堂(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の唐門(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

勝興寺(しょうこうじ)は、富山県高岡市伏木古国府にある浄土真宗本願寺派の古刹で、山号は雲龍山。境内には、本堂、大広間及び式台の2棟が国宝に指定され、また、総門、鼓堂、唐門、経堂、宝蔵、御霊屋、御内仏、書院及び奥書院、台所、式台門の10棟が重要文化財に指定され、更に、指定外の江戸期の歴史的建造物が4棟など、16棟の歴史的建造物が、本山級の寺院に匹敵する広大な境内に建ち並ぶことで知られる。歴史的建造物以外の歴史資料では、本願寺や門徒さらには加賀前田家や公家との関係を表す重要文化財「洛中洛外図屏風 六曲一双」をはじめとする美術工芸品や古文書など、その他236点の富山県指定文化財を保有。

かつて、富山県高岡市の伏木の地には、奈良時代に越中国の国府が置かれ、この越中国府に、万葉集の代表的歌人である大伴家持(718~785)が、天平18年(746).から天平勝宝3年(751)の5年、国守として滞在するが、勝興寺の境内が、大伴家持が国守として執務した越中国庁があったとされる推定地。また勝興寺の境内は、戦国時代には、神保氏張の中世城館があった場所。神保氏張(1528~1592)は。二上山の越中国守山城城主として守山城(越中国射水郡守山(現・富山県高岡市東海老坂)を拠点とし、守山城の出城として、古国府城を築城していたが、佐々成政の越中入封後、佐々成政の与力として佐々成政の信任が厚かった神保氏張が、一向一揆衆の懐柔を佐々成政に進言し、坊舎を失っていた勝興寺の還住を許し、神保氏張が勝興寺に古国府の地を寄進。天正12年(1584)に、勝興寺が現在の地で寺を再興し、現在に至る。

もともと、雲龍山勝興寺は、文明3年(1471)本願寺八世 蓮如上人が、北陸での布教の拠点として、越中国礪波郡蟹谷庄土山(現在の富山県南砺市)に営んだ土山御坊に起源とする。その後、文明17年(1485)に高木場(富山県南砺市)、永正16年(1519)に安養寺村末友(富山県小矢部市)と寺基を移し、現在の伏木古国府に移転してきたのが、天正12年(1584)。それまでは越中一向一揆を主導した戦国期の浄土真宗寺院の体質を受け継ぐ存在であったが、天正12年(1584)伏木古国府で再興し、翌天正13年(1585)7月に羽柴秀吉、同8月には前田利勝(後の前田利長)からそれぞれ寺の権利と保護を保障する禁制を与えられ、秀吉による佐々成政追放と加賀前田家の越中国への支配体制の確立の過程で、勝興寺の既得権が安堵され、近世寺院へと変質。慶長12年(1597)以降、越中国の触頭(本山や寺社奉行からの命令や交渉ごとをつかさどる寺院)の地位にあり、江戸期に入り、慶安2年(1649)には前田利光(後の前田利常)が住職の良昌に対して養女を輿入れされ、また寺領を加増して、江戸時代を通して加賀前田家や公家などと密接な関係を保ちながら壮麗な伽藍を築き上げた。

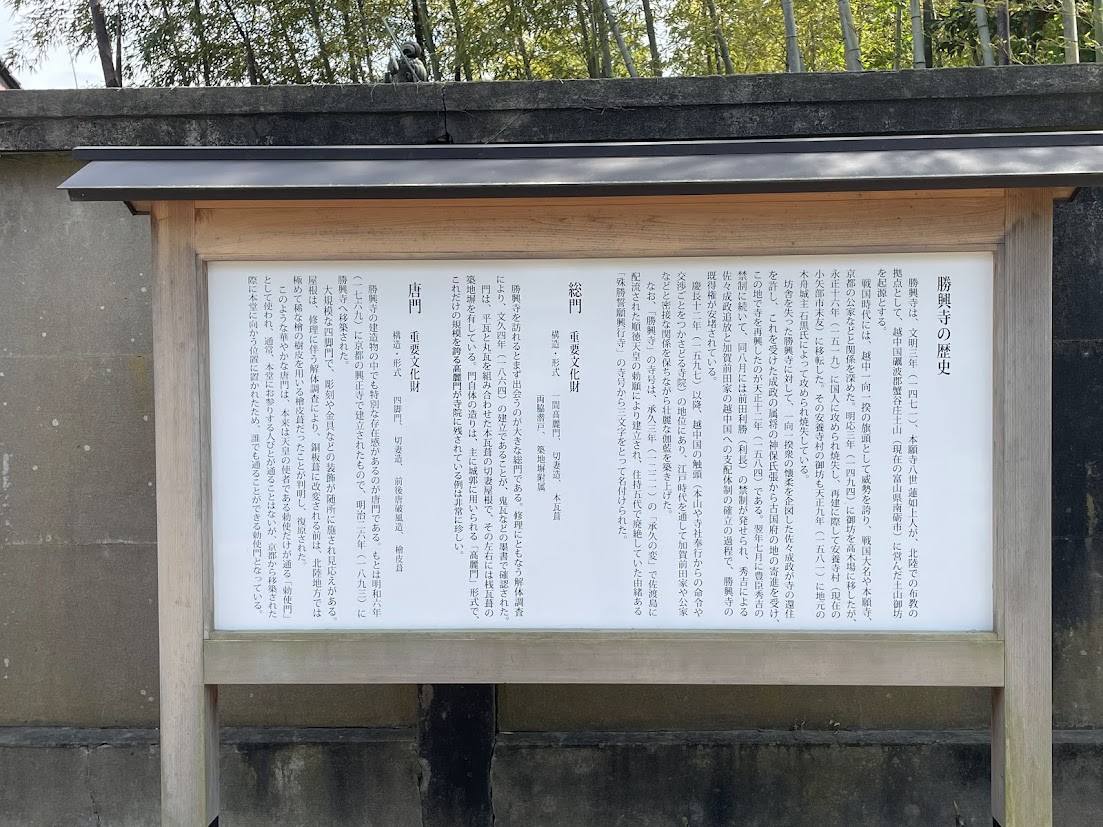

(写真下:勝興寺の歴史案内板(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

勝興寺の歴史

勝興寺は、文明3年(1471)、本願寺八世 蓮如上人が、北陸での布教の拠点として、越中国礪波郡蟹谷庄土山(現在の富山県南砺市)に営んだ土山御坊に起源とする。戦国時代には、越中一向一揆の旗頭としして威勢を誇り、戦国大名や本願寺、京都の公家などと関係を深めた。明応3年(1494)に御坊を高木場に移したが、永正16年(1519)に国人に攻められ焼失し、再建に際して安養寺村(現在の小矢部市末友)に移転した。その安養寺村の御坊も天正9年(1581)に地元の木舟城主 石黒氏によって攻められ焼失している。

坊舎を失った勝興寺に対して、一向一揆衆の懐柔を企図した佐々成政が寺の還住を許し、これを受けた成政の属将の神保氏張から古国府の地の寄進を受け、この地で寺を再興したのが天正12年(1584)である。翌年7月に豊臣秀吉の禁制に続いて、同8月には前田利勝(利長)の禁制が発せられ、秀吉による佐々成政追放と加賀前田家の越中国への支配体制の確立の過程で、勝興寺の既得権が安堵されている。慶長12年(1597)以降、越中国の触頭(本山や寺社奉行からの命令や交渉ごとをつかさどる寺院)の地位にあり、江戸時代を通して加賀前田家や公家などと密接な関係を保ちながら壮麗な伽藍を築き上げた。

なお、「勝興寺」の寺号は、承久3年(1221)の「承久の変」で佐渡島に配流された順徳天皇の勅願により建立され、住持5代で廃絶していた由緒ある「殊勝誓願興行寺」の寺号から3文字をとって名付けられた。

総門 重要文化財

構造・形式 一間高麗門、切妻造、本瓦葺、両脇潜戸、築地塀附属

勝興寺を訪れるとまず出会うのが大きな総門である。修理にともなう解体調査により、文久4年(1864)の建立であることが、鬼瓦などの墨書で確認された。門は、平瓦と丸瓦を組み合わせた本瓦葺の切妻屋根で、その左右には桟瓦葺の築地塀を有している。門自体の造りは、主に城郭に用いられる「高麗門」形式で、これだけの規模を誇る高麗門が寺院に残されている例は非常に珍しい。唐門 重要文化財

構造・形式 四脚門、切妻造、前後唐破風造、檜皮葺

勝興寺の建造物の中でも特別な存在感があるのが唐門である。もとは明和6年(1769)に京都の興正寺で建立されたもので、明治26年(1893)に勝興寺へ移築された。大規模な四脚門で、彫刻や金具などの装飾が随所に施され見応えがある。屋根は、修理に伴う解体調査により、銅板葺に改変される前は、北陸地方では極めて稀な檜の樹皮を用いる檜皮葺だったことが判明し、復原された。このような華やかな唐門は、本来は天皇の使者である勅使だけが通る「勅使門」として使われ、通常、本堂にお参りする人びとが通ることはないが、京都から移築された際に本堂に向かう位置に置かれたため、誰でも通ることができる勅使門となっている。

(写真下:勝興寺の本堂から唐門を振り返る(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の本堂(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の経堂(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の経堂(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の本堂前から大広間を見る(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の本堂前から大広間を見る(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

(写真下:勝興寺の説明版(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>

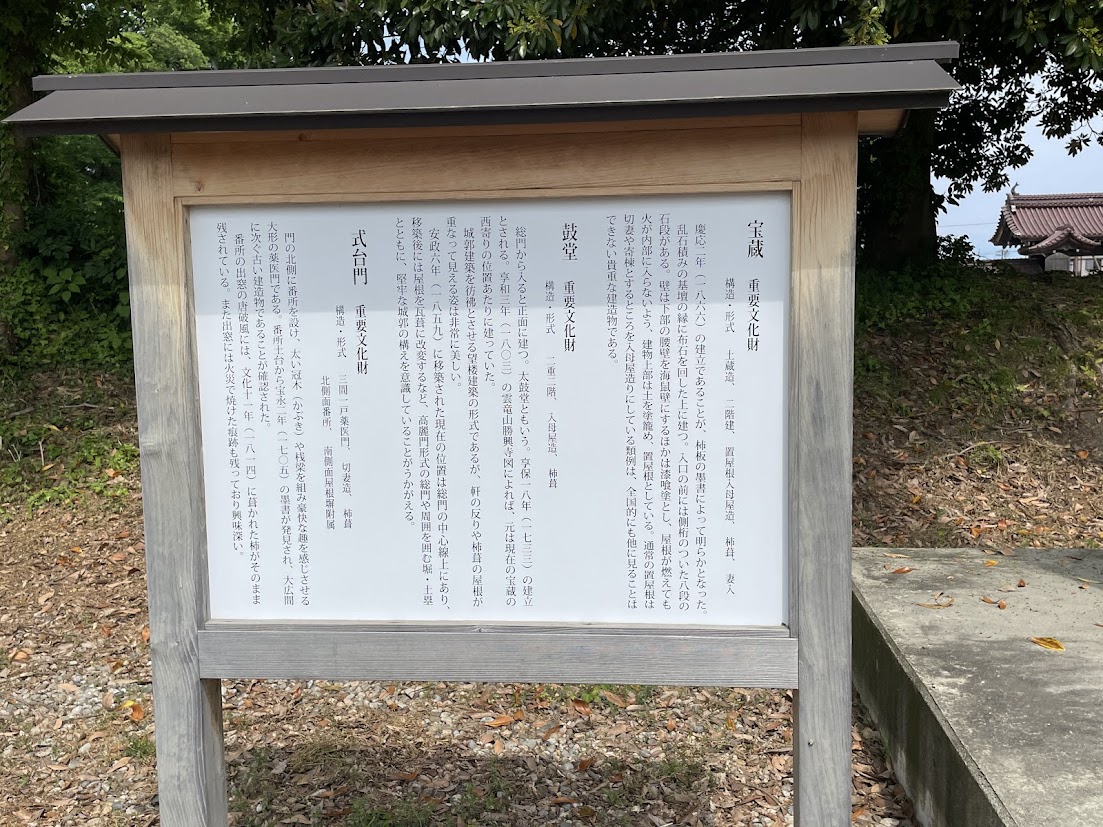

宝蔵 重要文化財

構造・形式 土蔵造、二階建、置屋根入母屋造、柿葺、妻入

慶応2年(1866)の建立であることが、柿板の墨書によって明らかとなった。乱石積みの基壇の縁に布石を回した上に建つ。入口の前には側桁のついた八段の石段がある。壁は下部の腰壁を海鼠壁にするほかは漆喰塗とし、屋根が燃えても火が内部に入らないよう、建物上部は土を塗籠め、置屋根としている。通常の置屋根は切妻や寄棟とするところを入母屋造りにしている類例は、全国的にも他に見ることはできない貴重な建造物である。鼓堂 重要文化財

構造・形式 二重二階、入母屋造、柿葺

総門から入ると正面に建つ。太鼓堂ともいう。享保18年(1733)の建立とされる。享和3年(1803)の雲竜山勝興寺図によれば、元は現在の宝蔵の西寄りの位置あたりに建っていた。城郭建築を彷彿とさせる望楼建築の形式であるが、軒の反りや柿葺の屋根が重なって見える姿は非常に美しい。安政6年(1859)に移築された現在の位置は総門の中心線上にあり、移築後には屋根を瓦葺に改変するなど、高麗門形式の総門や周囲を囲む堀・土塁とともに、堅牢な城郭の構えを意識していることがうかがえる。式台門 重要文化財

構造・形式 三間一戸薬医門、切妻造、柿葺、北側面番所、南側面屋根塀附属

門の北側に番所を設け、太い冠木(かぶき)や桟梁を組み豪快な趣を感じさせる大形の薬医門である。番所土台から宝永2年(1705)の墨書が発見され、大広間に次ぐ古い建造物であることが確認された。番所の出窓の唐破風には、文化11年(1814)に葺かれた柿がそのまま残されている。また出窓には火災で焼けた痕跡も残っており興味深い。

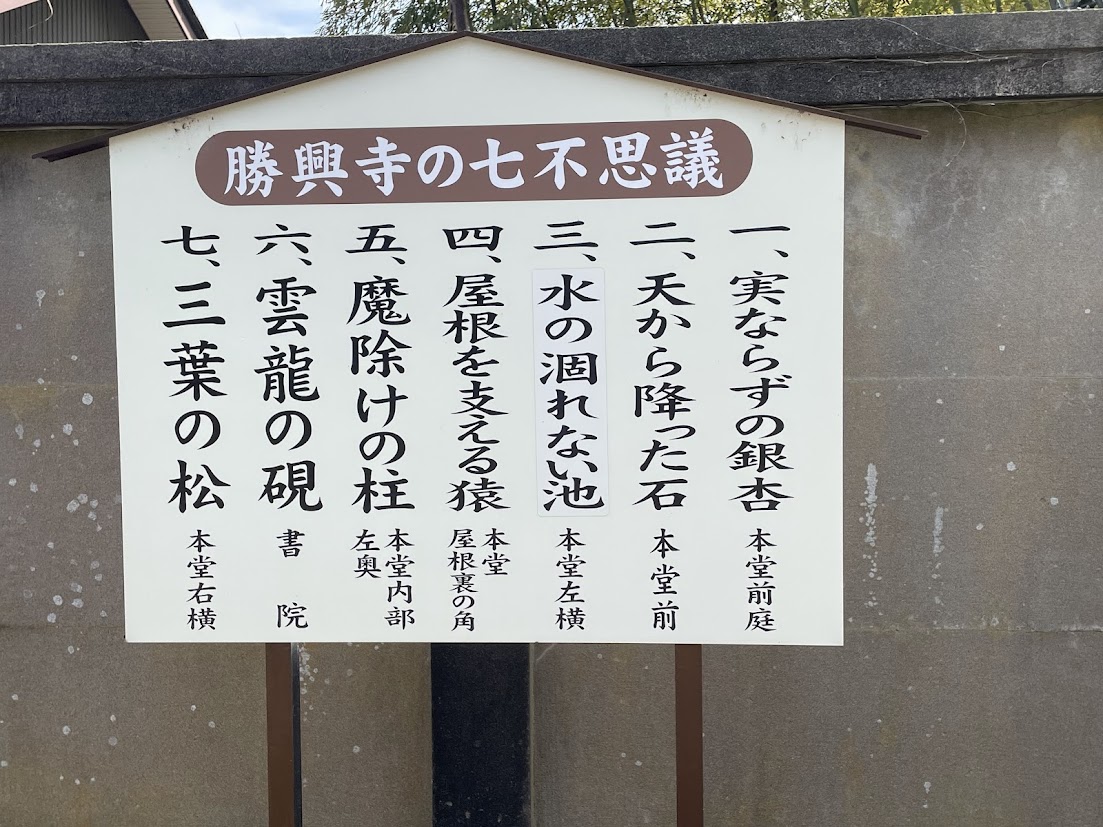

(写真下:「勝興寺の七不思議」の案内板(富山県高岡市伏木古国府)<*2025年5月16日午後訪問撮影>