- Home

- ふくい日曜エッセー「時の風」, 特集テーマ記事

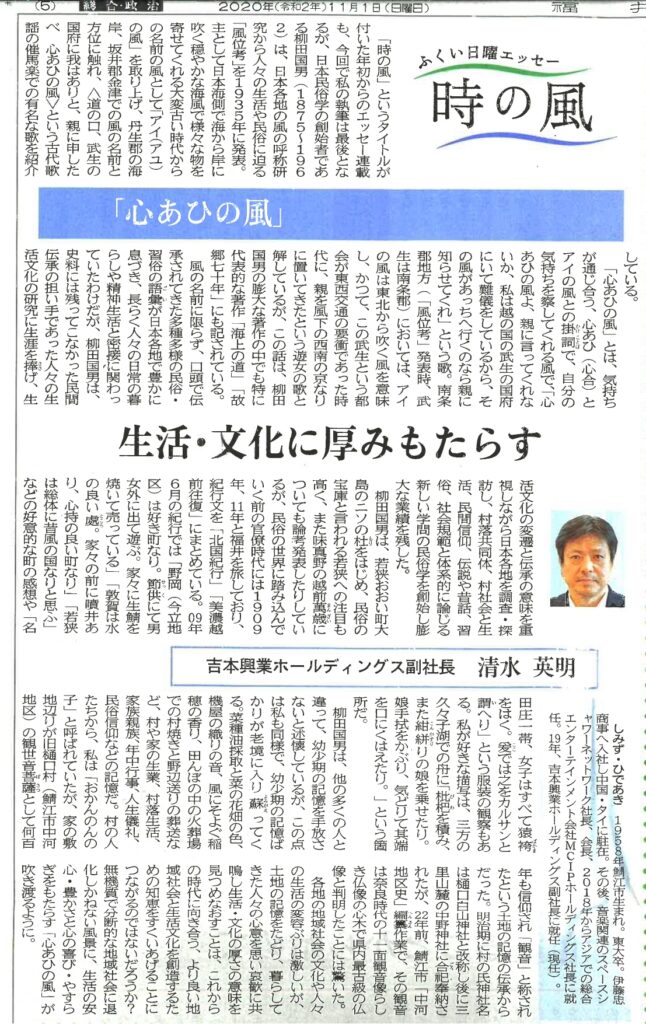

- ふくい日曜エッセー「時の風」第6回 「心あひの風」(2020年11月1日 福井新聞掲載)

ふくい日曜エッセー「時の風」第6回 「心あひの風」(2020年11月1日 福井新聞掲載)

- 2023/1/1

- ふくい日曜エッセー「時の風」, 特集テーマ記事

ふくい日曜エッセー「時の風」(2020年11月1日 福井新聞 掲載)

第6回 「心あひの風」 生活・文化に厚みをもたらす

「時の風」というタイトルが付いた年初からのエッセー連載も、今回で私の執筆は最後となるが、日本民俗学の創始者である柳田国男(1875-1962)は、日本各地の風の呼称研究から人々の生活や民俗に迫る「風位考」を1935年に発表。主として日本海側で海から岸に吹く穏やかな海風で様々な物を寄せてくれる大変古い時代からの名前の風として「アイ(アユ)の風」を取り上げ、丹生郡の海岸、坂井郡金津での風の名前と方位に触れ、”道の口、武生の国府に我はありと、親に申したべ 心あひの風“という古代歌謡の催馬楽での有名な歌を紹介している。

「時の風」というタイトルが付いた年初からのエッセー連載も、今回で私の執筆は最後となるが、日本民俗学の創始者である柳田国男(1875-1962)は、日本各地の風の呼称研究から人々の生活や民俗に迫る「風位考」を1935年に発表。主として日本海側で海から岸に吹く穏やかな海風で様々な物を寄せてくれる大変古い時代からの名前の風として「アイ(アユ)の風」を取り上げ、丹生郡の海岸、坂井郡金津での風の名前と方位に触れ、”道の口、武生の国府に我はありと、親に申したべ 心あひの風“という古代歌謡の催馬楽での有名な歌を紹介している。

「心あひの風」とは、気持ちが通じ合う、心あひ(心合)とアイの風との掛詞で、自分の気持ちを察してくれる風で、「心あひの風よ、親に言ってくれないか、私は越の国の武生の国府にいて難儀をしているから、その風があっちへ行くのなら親に知らせてくれ」という歌。南条郡地方(「風位考」発表時、武生は南条郡)においては、アイの風は東北から吹く風を意味し、かつて、この武生という都会が東西交通の衝であった時代に、親を風下の西南の京なりに置いてきたという遊女の歌と解しているが、この話は、柳田国男の膨大な著作の中でも特に代表的な著作「海上の道」「故郷七十年」にも記されている。

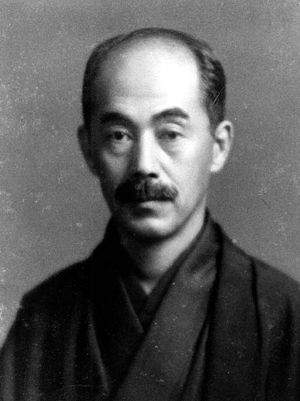

風の名前に限らず、口頭で伝承されてきた多種多様の民俗・習俗の語彙が日本各地で豊かに息づき、長らく人々の日常の暮らしや精神生活と密接に関わっていたわけだが、柳田国男は、史料には残ってこなかった民間伝承の担い手であった「常民」の生活文化の研究に生涯を捧げ、生活文化の変遷と伝承の意味を重視しながら日本各地を調査・探訪し、村落共同体、村社会と生活、民間信仰、伝説や昔話、習俗、社会規範と体系的に論じる新しい学問の民俗学を創始し膨大な業績を残した。

柳田国男は、若狭おおい町大島のニソの杜をはじめ、民俗の宝庫と言われる若狭への注目も高く、また味真野の越前萬歳についても論考発表したりしているが、民俗の世界に踏み込んでいく前の農政官僚時代には1909年、11年と福井を旅しており、紀行文を「北国紀行」「美濃越前往復」にまとめている。1909年6月の紀行では「野岡(今立地区)は好き町なり。節供にて男女外に出て遊ぶ。家々に生鯖を焼いて売っている」「敦賀は水の良い處。家々の前に噴井あり、心持の良い町なり」「若狭は総体に昔風の国なりと思ふ」などの好意的な町の感想や「名田庄一帯、女子はすべて猿袴をはく。ここに之をカルサンと謂えり」という服装の観察もある。私が好きな描写は、三方の久々湖での舟に「枇杷を積み、また紺絣りの娘を乗せたり。娘手拭をかぶり、気どりて其端を口にくはえたり。」という箇所だ。

柳田国男は、他の多くの人と違って、幼少期の記憶を手放さないと述懐しているが、この点は私も同様で、幼少期の記憶ばかりが老境に入り蘇ってくる。菜種油採取と菜の花畑の色、機屋の織りの音、風にそよぐ稲穂の香り、田んぼの中の火葬場での村焼きと野辺送りの葬送など、村や家の生業、村落生活、家族親族、年中行事、人生儀礼、民俗信仰などの記憶だ。村の人たちから、私は「おかんのんの子」と呼ばれていたが、家の敷地辺りが旧樋口村(鯖江市中河地区)の観世音菩薩として何百年も信仰され「観音」と称されたという土地の記憶の伝承からだった。明治期に村の氏神社名は樋口白山神社と改称し後に三里山麓の中野神社に合祀奉納されたが、22年前、鯖江市「中河地区史」編纂作業で、その観音は奈良時代の11面観音像らしき仏像の心木で県内最古の仏像で奈良以外の地方にはほとんどないものと判明したことには驚いた。

各地の地域社会の文化や人々の生活の変容ぶりは激しいが、土地の記憶をたどり、暮らしてきた人々の心意を思い哀歓に共鳴し生活・文化の厚さの意味を見つめなおすことは、これからの時代に向き合う、より良い地域社会と生活文化を創造するための知恵をすくいあげることにつながるのではないだろうか?無機質で分断的な地域社会に退化しかねない風景に、生活の安心・豊かさと心の喜び・やすらぎをもたらす「心あひの風」が吹き渡るように。