- Home

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 首都圏における北陸ゆかりの地

- 首都圏の中の北陸ゆかりの地「織田得能墓と宗恩寺」(東京都台東区西浅草1丁目)

首都圏の中の北陸ゆかりの地「織田得能墓と宗恩寺」(東京都台東区西浅草1丁目)

- 2023/11/25

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 首都圏における北陸ゆかりの地

首都圏の中の北陸ゆかりの地

「織田得能墓と宗恩寺」(東京都台東区西浅草1丁目)

(写真上:宗恩寺(東京都台東区西浅草1-6-7)<*2023年8月21日午後訪問撮影>

(写真上:宗恩寺(東京都台東区西浅草1-6-7)<*2023年8月21日午後訪問撮影>

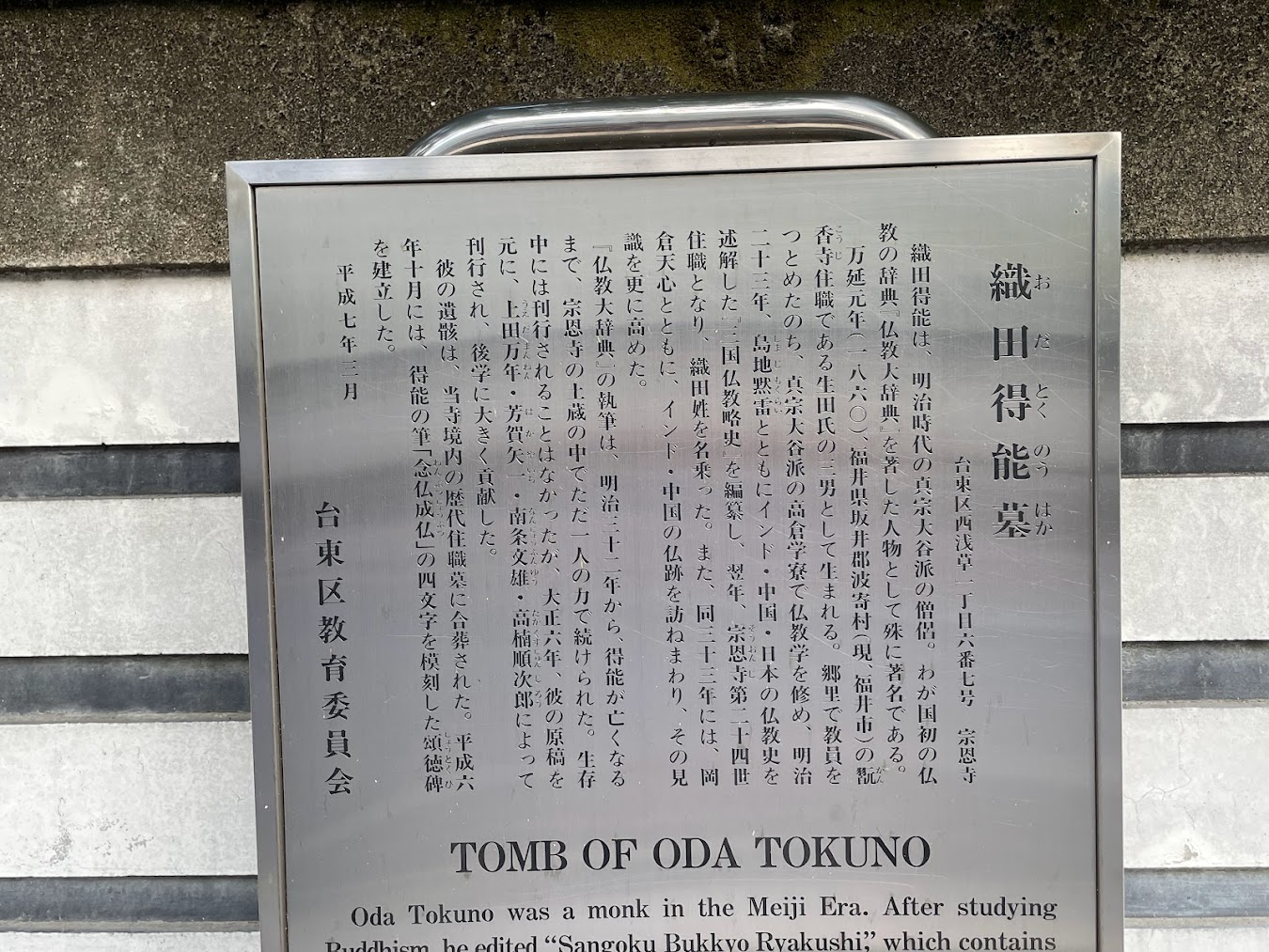

織田得能墓(おだ とくのう はか)台東区西浅草1-6-7 宗恩寺<案内板より>

織田得能は、明治時代の真宗大谷派の僧侶。わが国初の仏教の辞典『仏教大辞典』を著した人物として殊に著名である。

万延元年(1860)、福井県坂井郡波寄村(現、福井市)の翫香寺(がんこうじ)住職である生田氏の三男として生まれる。郷里で教員をつとめたのち、真宗大谷派の高倉学寮で仏教学を修め、明治23年(1890)、島地黙雷(しまじもくらい)とともにインド・中国・日本の仏教史を述解した『三国仏教略史』を編纂し、翌年(1891)、宗恩寺(そうおんじ)第24世住職となり、織田姓を名乗った。また、同33年(1900)には、岡倉天心とともに、インド・中国の仏跡を訪ねまわり、その見識を更に高めた。

『仏教大辞典』の執筆は、明治32年(1899)から、得能が亡くなるまで、宗恩寺の土蔵の中でただ一人の力で続けられた。生存中には刊行されることはなかったが、大正6年(1917)、彼の原稿を元に、上田万年(うえだまんねん)・芳賀矢一(はがやいち)・南条文雄(なんじょうぶんゆう)・高楠順次郎(たかくすじゅんじろう)によって刊行され、後学に大きく貢献した。

彼の遺骸は、当寺境内の歴代住職墓に合葬された。平成6年10月には、得能の筆「念仏成仏(ねんぶつじょうぶつ)」の四文字を模刻した頌徳碑(しょうとくひ)を建立した。平成7年3月台東区教育委員会

(写真上:宗恩寺境内にある得能の筆「念仏成仏」の四文字を模刻した頌徳碑(東京都台東区西浅草1-6-7)<*2023年8月21日午後訪問撮影>

(写真上:宗恩寺境内にある得能の筆「念仏成仏」の四文字を模刻した頌徳碑(東京都台東区西浅草1-6-7)<*2023年8月21日午後訪問撮影>

織田得能(おだ・とくのう) 1860年~1911年。仏教学者、僧侶。

万延元年(1860)、越前坂井郡波寄村(現・福井県福井市波寄町)で真宗大谷派翫香寺住職・生田(いくた)恵海の3男として生まれた。幼名は貞。明治5年(1872)得度、得能と改名。明治12年(1879)福井師範学校卒業、教員となる。明治15年(1882)辞任し、京都の高倉学寮に入学して、仏教学を研究。数年後、上京し、島地黙雷邸に寄寓し、島地黙雷(1838~1911)ともに『三国仏教略史』三巻を著した。これは明治23年(1890)に発刊されたが、わが国における仏教史の草分けともいうべき名著で、中国文にも翻訳された。明治21年~23年(1888~1890)シャムに渡り、南方仏教事情を視察、そのときの見聞は『シャム仏教事情』として出版された。

明治24年(1891)東京浅草松清町にある真宗大谷派立花山宗恩寺に入寺、織田と改姓した。明治24年(1891)哲学館講師。明治31年(1898)巣鴨監獄教誨問題で石川舜台(1842~1931、加賀国金沢生まれ)と対立し、宗門から除名された(3年後復籍)。明治32年(1899)から『仏教大辞典』編纂に着手。織田得能39歳。明治33年(1900)中国に行き、ついで岡倉天心とともにインドに渡った。帰国後、『仏教大辞典』編纂の大事業に傾注。しかし九分九厘完成した明治40年(1907)の夏、脳脊髄炎におかされ、入院。再び立たず、明治44年(1911)8月18日、青山脳病院で52歳で死去。本山よりとくに僧都の称号を贈られた。なお、『仏教大辞典』は上田万年・芳賀矢一・南条文雄・高楠順次郎の四博士の無報酬の努力により、死後5年たった大正5年(1916)完成出版された。わが国の仏教大辞典としては初めての本格的著述。