- Home

- 北陸の文化史跡・遺跡, 北陸の歴史関連, 北陸歴史文化

- 北陸の文化史跡・遺跡 「牛ヶ原城址と鞍ヶ淵」(福井県大野市牛ヶ原・太田)

北陸の文化史跡・遺跡 「牛ヶ原城址と鞍ヶ淵」(福井県大野市牛ヶ原・太田)

北陸の文化史跡・遺跡

「牛ヶ原城址と鞍ヶ淵」(福井県大野市牛ヶ原・太田)

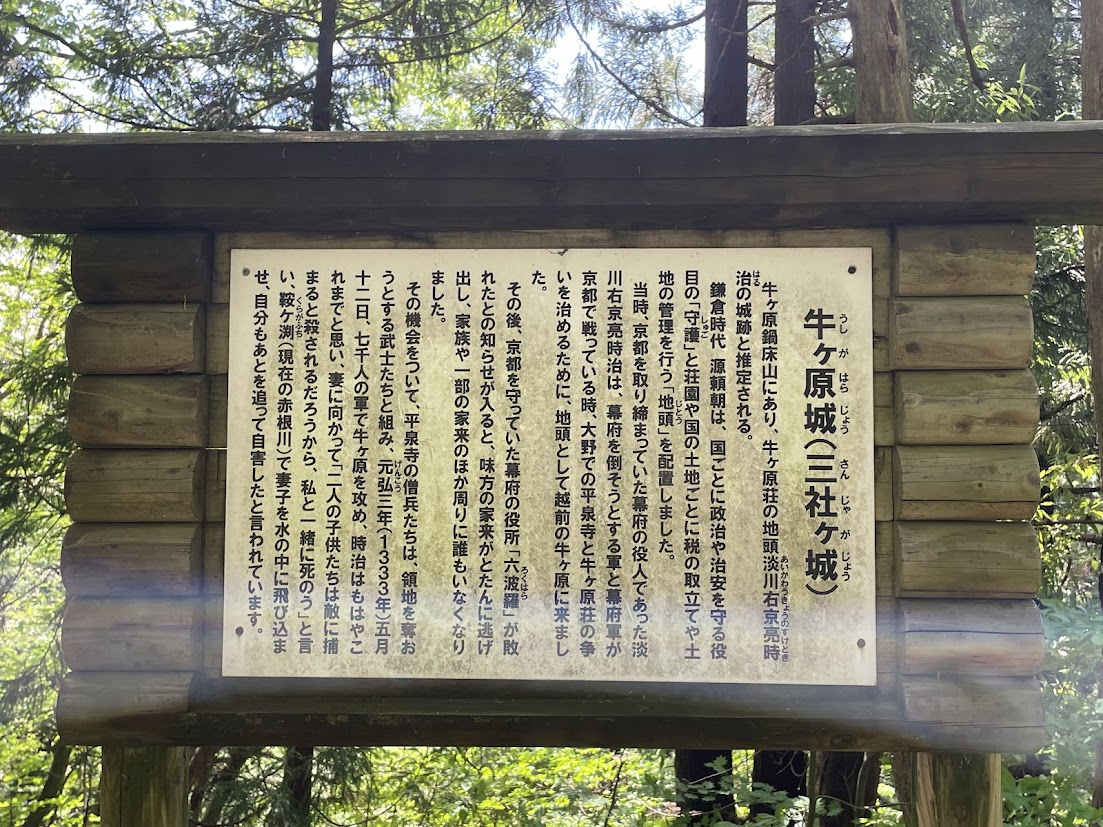

(写真下:「牛ヶ原城址」(福井県大野市牛ヶ原)(2024年4月25日午前訪問撮影)

牛ヶ原城(うしがはらじょう)(三社ヶ城(さんじゃがじょう))

牛ヶ原鍋床山にあり、牛ヶ原荘の地頭淡川右京亮時治(あいかわうきょうのすけときはる)の城跡と推定される。鎌倉時代 源頼朝は、国ごとに政治や治安を守る役目の「守護」と荘園や国の土地ごとに税の取立てや土地の管理を行う「地頭」を配置しました。当時、京都を取り締まっていた幕府の役人であった淡川右京亮時治は、幕府を倒そうとする軍と幕府軍が京都で戦っている時、大野での平泉寺と牛ヶ原荘の争いを治めるために、地頭として越前の牛ヶ原に来ました。その後、京都を守っていた幕府の役所「六波羅」が敗れたとの知らせが入ると、味方の家来がとたんに逃げ出し、家族や一部の家来のほか周りに誰もいなくなりました。その機会をついて、平泉寺の僧兵たちは、領地を奪おうとする武士たちと組み、元弘3年(1333年)5月12日、7千人の軍で牛ヶ原を攻め、時治はもはやこれまでと思い、妻に向かって「二人の子供たちは敵に捕まると殺されるだろうから、私と一緒に死のう」と言い、鞍ヶ淵(くらがふち、現在の赤根川)で妻子を水の中に飛び込ませ、自分もあとを追って自害したと言われています。

古代の越前大野の地で東大寺による荘園開発があり、現在の福井県大野市の市街北部に比定される「牛ヶ原荘園」は、その最初に成立した荘園で、もとは東大寺五師忠範が本主であったが,その後、平安末期の応徳3年(1086年)白河院が中宮藤原賢子の死を悼んで建立した醍醐寺円光院に、越前国大野郡内に田地を持っていた東大寺五師忠範が円光院別当義範を介し,中宮賢子の父右大臣藤原顕房を頼って寄進し、醍醐寺円光院領牛原荘の立荘を果たす。越前国司源高実により真名川以西200町の荒地が荘園と定められたが、浪人を招くなどして次第に開発され、国司の推妨も排除、醍醐寺座主が直接支配する。東は真名川、南は亥山、西は坂戸、北は芦見越えのあたりに至る、全国屈指の広大な醍醐寺の主要な荘園となった。

鎌倉時代に入ると全国の荘園に、鎌倉の御家人が地頭として派遣され、鎌倉時代初期には、遠江入道・山城入道(二階堂行政)・上佐三郎広義の3代の地頭が続き、承久の乱前には地頭は一旦断絶していたようだが、承久の乱後には、新たに北条義時の甥時盛が地頭となり村々地頭代9人,惣追捕使,公文5人,従類100余人を引きつれて荘に入部。地頭と領家醍醐寺の争いがはげしくなり、領家の土地は次第に地頭におされ、地頭に奪われていき、越前国大野郡の牛ヶ原荘も、室町時代中期の応仁・文明の乱(1467年~1477年)頃から醍醐寺領としての実体を失ったとみられている。

鎌倉時代末期には、後醍醐天皇が討幕運動を進め、元弘元年(1331年)後醍醐天皇は討幕を企てたものの、吉田定房の密告により事前に発覚し、翌年に後醍醐天皇は隠岐島へ流された(元弘の乱)が、これを契機に幕府・得宗に不満を持つ楠木正成、赤松則村など各地の悪党と呼ばれる武士が各地で反幕府の兵を挙げるようになり、元弘3年(1333年)閏2月に伯耆国船上山で後醍醐天皇が挙兵すると、4月には、鎌倉幕府は北条(名越)高家と足利高氏(尊氏)を反幕府勢力討伐のために鎌倉方の総大将として京都に派遣するが、4月27日には有力御家人の足利高氏(尊氏)は名越高家が久我畷の戦いで戦死したのを見て、4月29日には一転して後醍醐天皇側へつき、1333年5月7日、六波羅探題を滅亡させる。5月8日には関東で新田義貞が後醍醐天皇側に根寝返って鎌倉に攻め入り、同年5月22日に鎌倉幕府は滅亡。

この鎌倉幕府末期に、越前国大野郡牛ヶ原の地頭でもあったのが、北条氏の一門の北条時治(ほうじょう・ときはる)。北条時治(?~1333年5月12日)は、北条系図では北条時房の長男で佐介流北条氏の祖・北条時盛(1197年~1277年)の子とあり、佐介時治(さすけ・ときはる)とも、播磨国美囊郡淡河庄(現・兵庫県神戸市淡河町)を領したことから淡河時治とも呼ばれる。鎌倉幕府末期、京都を取り締まっていた鎌倉幕府の役人であった淡川右京亮時治は、反幕府勢力と鎌倉幕府方が京都で戦っている時に、越前国大野郡での平泉寺と牛ヶ原荘の争いを治めるために、地頭として越前の牛ヶ原に派遣される。

平安期より平泉寺僧徒が越前国大野郡の牛ヶ原荘を違乱していたが、元弘3年(1333年)5月7日、足利高氏が京都の六波羅探題を陥落させた報が越前に伝わると、鎌倉幕府方の北条(淡河)時治に味方する兵が離れてしまい、元弘3年(1333年)5月12日、ここぞとばかりに平泉寺の衆徒らが7千の大軍で牛ヶ原に押し寄せ襲いかかり、地頭・北条(淡河)時治はわずかな家来と防戦するが、観念し、現在の鞍ヶ淵(くらがふち)で妻と幼子2人・侍女2人を入水させ、自分もあとを追って自害し果てたと言われ、このことは、「太平記」に「越前牛ヶ原地頭自害の事」として詳しく記されている。尚、牛ヶ原城址(現・福井県大野市牛ヶ原)は、牛ヶ原鍋床山にあり、牛ヶ原荘の地頭・淡川右京亮時治の城跡と推定されている。

(写真下:「牛ヶ原城址」へのアクセス(福井県大野市牛ヶ原)(2024年4月25日午前訪問撮影)

*「牛ヶ原城址」へは大野市街からは福井県道172号の峠道から右の山道を登る。駐車スペースは有り。

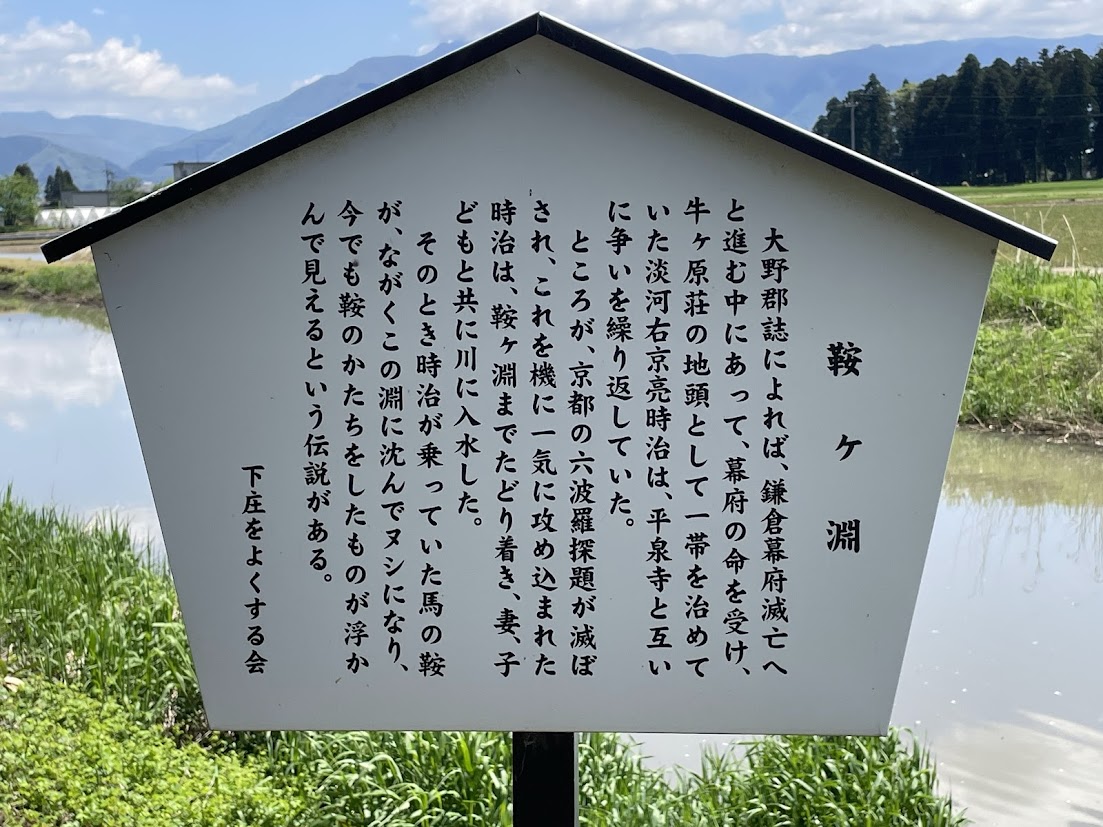

(写真下:鞍ヶ淵(福井県大野市太田)、(2024年4月25日午前訪問撮影)

鞍ヶ淵

大野郡誌によれば、鎌倉幕府滅亡へと進む中にあって、幕府の命を受け、牛ヶ原荘の地頭として一帯を治めていた淡河右京亮時治は、平泉寺と互いに争いを繰り返していた。ところが、京都の六波羅探題が滅ぼされ、これを機に一気に攻め込まれた時治は、鞍ヶ淵までたどり着き、妻、子どもと共に川に入水した。そのとき時治が乗っていた馬の鞍が、ながくこの淵に沈んでヌシになり、今でも鞍のかたちをしたものが浮かんで見えるという伝説がある。 下庄をよくする会

(写真下:鞍ヶ淵(福井県大野市太田)、(2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:JR越美北線・牛ヶ原駅ホーム前の案内板(福井県大野市牛ヶ原)(2024年4月25日午前訪問撮影)

*「牛ヶ原城跡」「鞍ヶ淵」の位置が地図上で示されている。