南越地域の寺社「屋形稲荷神社」(福井県鯖江市屋形町)

(写真下:「屋形稲荷神社」(福井県鯖江市屋形町)<*2025年8月8日午前訪問撮影>

屋形稲荷社

祭神

豊受姫命 火産霊命

由来

延宝八年建立 福寿稲荷ト称ス 享保六年鯖江藩邸内鎮守トナリ

天保五年境内二秋葉社創建ス 明治十七年両社ハ合殿サレタ

大正十三年鯖江町役場ノ建設二ヨリ 松阜神社二合祀サレル

鯖江市制二十周年ヲ記念シ 再建スル

昭和五十年六月吉日 屋形町壮年会

この福井県鯖江市屋形町にある屋形稲荷神社の鎮座は、もともとは、延宝8年(1680年)、その頃の鯖江は幕府の直轄地で飛騨郡代の支配下にあり、鯖江陣屋の代官として当地に来た松田又兵衛が、この陣屋の安全と地域の繁栄を願って、飛騨高山の「陣屋稲荷」の分祠をお祀りしたのが、この屋形稲荷神社の始まりだと伝えられていて、福寿稲荷と称されていた。この福寿稲荷は、次第に付近の農民の信仰を集め、西鯖江村の鎮守ともなっていたが、享保6年(1721年)間部詮言の入封に伴い、一帯が鯖江藩邸となったことにより、鯖江藩邸内鎮守となり、一般の参拝はできなくなる。天保5年(1834年)には、鯖江藩七代藩主・間部詮勝により、鯖江藩邸内の福寿稲荷の境内に、秋葉神社も建てられ、福寿稲荷と秋葉神社の両社ともに、鯖江藩の守護神として祀られていた。

廃藩置県後、明治17年(1884年)、福寿稲荷と秋葉神社の両社は合殿されていたが、大正13年(1924年)、この鯖江藩陣屋のあった場所に、鯖江町役場(この鯖江町役場は、昭和30年(1955年)より鯖江市役所となる)が建設されることになり、福寿稲荷と秋葉神社の両社は、松阜神社へ合祀されることとなった。昭和38年(1963年)3月、鯖江市役所の新庁舎が鯖江市西山町に完成し、旧庁舎は1974年取り壊されたが、地元屋形町では、この鯖江町役場・鯖江市役所庁舎のあった場所が、鯖江藩陣屋があり、鯖江藩成立前からも福寿稲荷が建立されていたことから、鯖江発展の歴史的場所として残して活用することとなり、広場として整備され、1975年、鯖江市制20周年を記念して、現在の社が、屋形稲荷と命名されて、昔の場所に再建された。

(写真下:「屋形稲荷神社」(福井県鯖江市屋形町)<*2025年8月8日午前訪問撮影>

松阜神社(まつがおか)は、越前鯖江藩第5代藩主・間部詮茂(1739年~1786年)が、天明4年(1784)に鯖江藩陣屋内(現・鯖江市屋形町)に間部家の藩祖・間部詮房と初代鯖江藩主詮言を祀った受福堂を起源とする。はじめは、鯖江藩邸(鯖江藩陣屋)の中に受福堂と称して社宇を築き、天明年間の名作といわれる間部詮房とその奥方の尊像を越後村上から分譲されて祀られていた。明治4年(1871年)廃藩とともに、菩提寺の万慶寺に移されたが、明治15年(1882年)3月23日、鯖江町の存立がようやく認められたのを記念して、文久三年(1863)以降、東小路(現・鯖江市旭町一丁目)の地に造営されたものの明治維新を経て屋敷は取り払われていた間部詮勝の別邸、松阜仙屈跡(松阜御殿)の跡地(現在地)に、明治16年(1883年)9月8日に、万慶寺からご霊屋を移して社殿とした。幕末期の老中として活躍した七代藩主詮勝を祭神に加え、相殿に大彦命を合祀し、そのほか、四社を合祀して松阜社とした。その後、大正3年3月19日、郷社となり、同年6月6日、県の許可を得て、松阜神社と改称。 ⇒「南越書屋」内の記事:南越地域の寺社「松阜神社」(福井県鯖江市旭町1丁目)参照

(写真下:「松阜神社」(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

松阜神社と鯖江藩

松阜神社(まつがおか)は、鯖江藩陣屋内で間部(まなべ)家の祖詮房(あきふさ)と初代鯖江藩主詮言(あきとき)を祀った受福堂を起源とし、明治16年(1883)に幕末期の老中として活躍した七代藩主詮勝(あきかつ)を祭神に加え、町民の要望で創建されました。

江戸時代中期、能役者出身の詮房は、六・七代将軍のもとで老中格に出世し、政治を主導しました。しかし、八代将軍吉宗のときに所領は高崎藩(群馬県)から村上藩(新潟県)に移され、詮房が享保五年(1720)に亡くなると、間部家は鯖江への移封を命じられました。

鯖江台地東端の当地は、天保年間(1830~1843)に武家地となって開発が進み、文久三年(1863)以降は詮勝の別邸「松阜御殿(まつがおかごてん)」が造営されて藩の要地となりました。しかし、明治維新を経て屋敷は取り払われ、神社の創建までは桑圓が広がりました。

現在、かつての鯖江藩陣屋内(現在の屋形公園)に祀られていた福寿稲荷(もとは西鯖江村の鎮守)と秋葉神社(天保13年に詮勝が勧請)に加えて、旭町四丁目にあった天満神社が移築され、境内社となっています。

(写真下:「松阜神社」の境内社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

向かって左から「天満神社」「福寿稲荷神社」「秋葉神社」

(写真下:「松阜神社」の境内社・福寿稲荷神社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

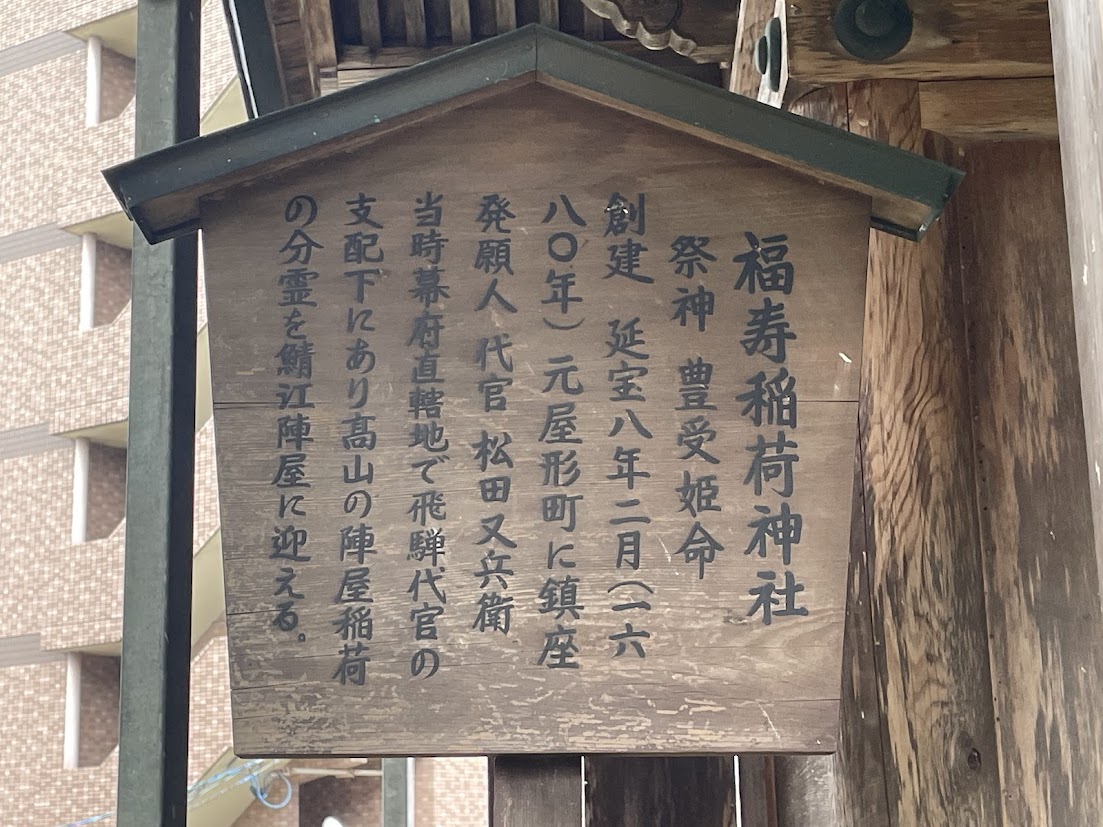

福寿稲荷神社 祭神 豊受姫命

創建 延宝八年二月(1680年)元屋形町に鎮座

発願人 代官 松田又兵衛

当時幕府直轄地で飛騨代官の支配下にあり高山の陣屋稲荷の分霊を鯖江陣屋に迎える。

(写真下:「松阜神社」の境内社・秋葉神社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

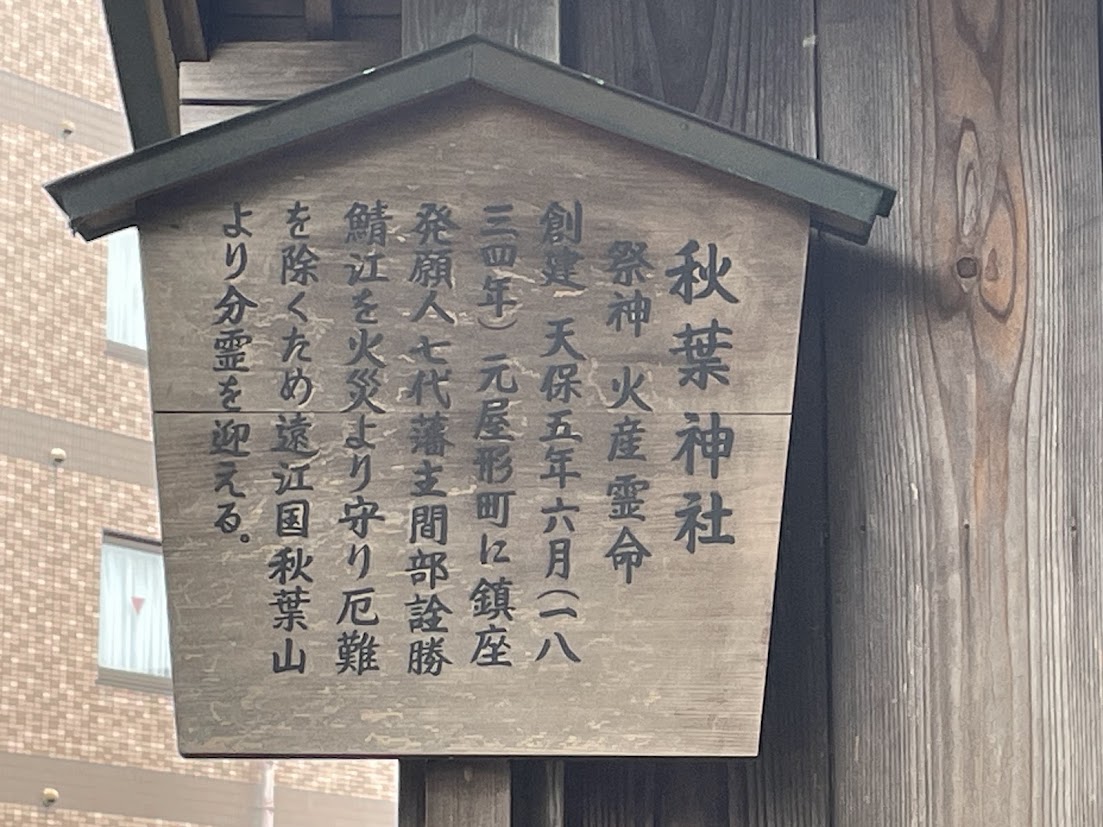

秋葉神社 祭神 火産霊命

創建 天保5年6月(1834年)元屋形町に鎮座

発願人 七代藩主間部詮勝

鯖江を火災より守り厄難を除くため遠江国秋葉山より分霊を迎える。