南越地域の寺社「不老(おいず)神社」(福井県越前市不老町)

(写真下:不老神社と拝殿(福井県越前市不老町)<*2023年7月18日午後訪問撮影>

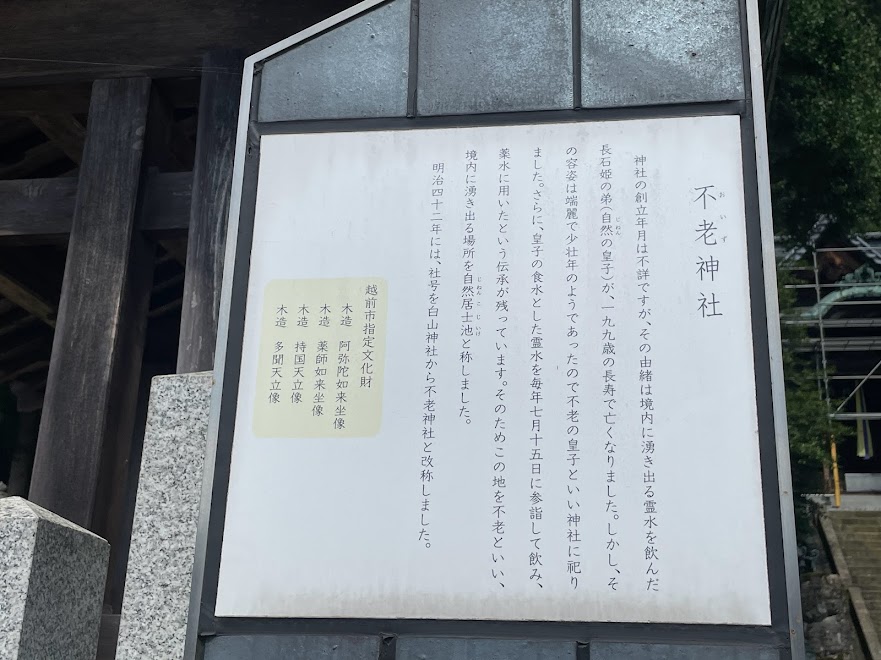

不老(おいず)神社 <神社前の説明版より>

神社の創立年月は不祥ですが、その由緒は境内に湧き出る霊水を飲んだ長石姫の弟(自然(じねん)の皇子)が、199歳の長寿で亡くなりました。しかし、その容姿は端麗で少壮年のようであったので不老の皇子といい神社に祀りました。さらに、皇子の食水とした霊水を毎年7月15日に参詣して飲み、薬水に用いたという伝承が残っています。そのためこの地を不老といい、境内に湧き出る場所を自然居士池(じねんこじいけ)と称しました。明治42年(1909)には、社号を白山神社から不老神社と改称しました。

越前市指定文化財:木造 阿弥陀如来坐像、木造 薬師如来坐像、木造 持国天立像、木造 多聞天立像

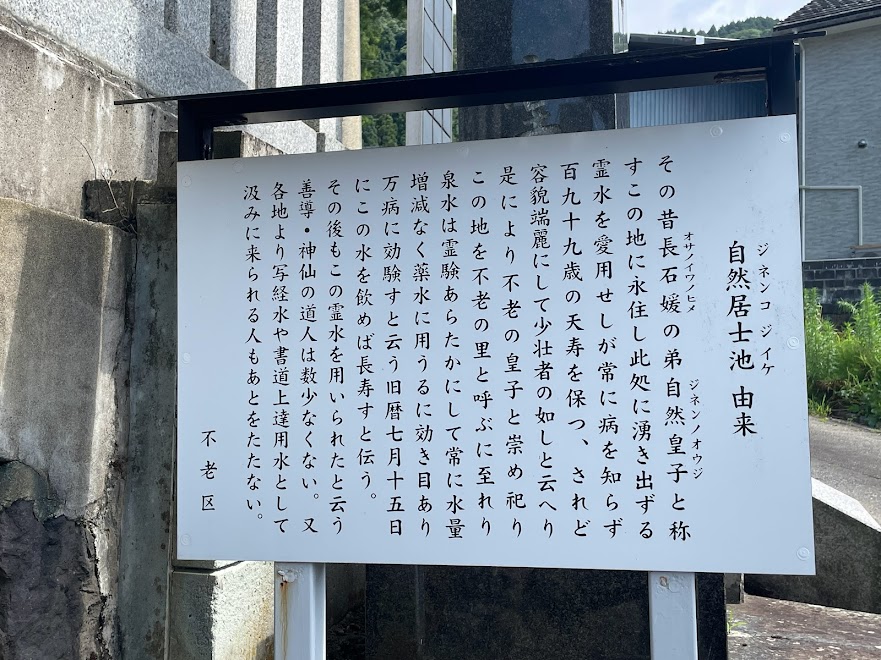

「自然居士池(ジネンコジイケ)由来」

「自然居士池(ジネンコジイケ)由来」

その昔 長石媛(オサノイワノヒメ)の弟 自然皇子(ジネンノオウジ)と称すこの地に永住し此処に湧き出ずる霊水を愛用せしが常に病を知らず199歳の天寿を保つ、されど容貌端麗にして少壮者の如しと云へり 是により不老の皇子と崇め祀りこの地を不老の里と呼ぶに至れり 泉水は霊験あらたかにして常に水量増減なく薬水に用うるに効き目あり 万病に効験すと云う 旧暦7月15日にこの水を飲めば長寿すと伝う。その後もこの霊水を用いられたと云う善導・神仙の道人は数少なくない。又各地より写経水や書道上達用水として汲みに来られる人もあとをたたない。 不老区

「不老神社縁起」

不老神社の創立年代は、奈良時代三代聖武帝の天平年間(729~748)の頃、右大臣三條征房卿出家し、諸国巡錫の砌この地に留まり境内に湧き出ずる泉源を見て「この山浅しと雖も、閑静にして浄水あり、是れ神威の致す所なるべし」と深く感動しついに境内に館を設け、持参せし聖徳太子の作といわれる観世音像を安置し、終生日夜仕えられたと伝う。これgは不老神社の前身「白山宮」であり天平7年(735)を起源と定め、昭和10年(1935)1200年大祭を挙行。昭和60年(1985)には本殿・宝物殿を造営し、1250年大祭を執行。

越藩拾遺録に曰く『長石媛(おさのいわのひめ)の弟、自然皇子(じねんのおうじ)と称す。この地に永住し此処に湧き出ずる霊水を飲用せしが、常に病を知らず百九十九歳の天寿を保つ、されど容貌端麗にして少壮者の如しと云う、この霊験あらたかな泉水を飲用に用いて長寿したるが故に不老ノ皇子とも称え申した。後に崇祀し氏神さまとして斎め祀った。この清水は薬水に用いるに効験あり、若し猥りにこの水を用うるも者は神罰あり貧困短命に陥ると云う。白山宮、皇子ヶ池を守護する者は清水稚家と云う皇子の後裔が伝承すと伝う。』「不老神社縁起より」

<ー「不老の里 前編」不老神社縁起(不老の里 語り部 遍、2005年12月発行)ー>

「不老神社沿革」

祭神 伊邪那美尊(いざなみのみこと)

合祀 天照皇大神・大国主神・事代主神・倉稲魂神(うがのみたまのかみ)

不老の里人が氏神さまと崇拝する御社は堂谷山の中腹、現在の本殿の裏山、神社の杜に祠宇があり白山大権現の流れをくむが故に白山宮といわれ、村人のお祭りをする白山堂があった。神社記録によると、後年、白山堂本殿は破損も元文3年(1738)6月16日改築し元文5年(1740)遷宮の式典を挙行。拝殿は文化5年(1808)8月草葺きで建築されたが耐用年数なく68年後の明治9年(1876)堅牢な大きな殿堂が造営。社号を白山神社と改め、明治12年(1879)12月には村社に列せられる。その後台風や山崩れの損傷や侵害で再三移転修復。明治40年(1907)12月10日には、神社統合令により、白山神社に4社を合祀す。<境内社 夷能神社 祭神 事代主神(恵比須神)、境内社 大国神社 祭神 大国主神(大黒天)、無格社 神明神社 当区22字神明5番地 祭神 天照皇大神、無格社 稲荷神社 当区16字狐塚1番地 祭神 倉稲魂神>。

明治42年(1909)10月10日 福井県の許可により社号白山神社を「村社 不老神社」と改称す。大正12年(1923)台風の為拝殿が大破し」拝殿を新築。本殿を下におろし拝殿と廊下でつなぐ、幣伝の増築も完工。昭和10年(1935)10月4日~6日 遷座1200年、式年大祭。昭和23年(1948)法人令により、宗教法人として新発足し社格は廃止。昭和59年(1984)4月10日、阿弥陀如来像・薬師如来像・持国天王像・多聞天立像が今立町指定の重要文化財となる。昭和60年(1985)本殿並びに宝物殿の造営につき祭神遷座式並びに御神像の遷座を厳粛に修行する。昭和60年(1985)10月4日~6日 遷座1250年 式年大祭。

不老長寿の神として崇められた由緒ある社であった氏神さまは白山宮と称号されていた。その昔、本殿は堂谷山の中腹の奥の院として造営され宝物の御神体が鎮座されていた。下方に拝殿があり神仏混淆の世で阿弥陀如来像を初め仏像が数体安置されてきた。寛文11年(1671)に現文化材指定の仏像修復が行われ、海蓮社大誉無涯上人によって修復開眼供養が執行。元文3年(1738)6月、本殿を改築。時の棟梁宮大工は福田三郎左衛門(江戸時代の大工棟梁。粟田部鍛冶屋村(現・岡本町)の住人)。不老神社に奉納されてきた数々の絵馬も貴重。

<ー「不老の里 前編」不老神社沿革、白山神社の変遷(不老の里 語り部 遍、2005年12月発行)ー>