- Home

- 北陸の文化史跡・遺跡, 北陸の歴史関連, 北陸歴史文化

- 北陸の文化史跡・遺跡 「朝倉義景墓」(福井県大野市泉町)

北陸の文化史跡・遺跡 「朝倉義景墓」(福井県大野市泉町)

北陸の文化史跡・遺跡

「朝倉義景墓」(福井県大野市泉町)

(写真下:「朝倉義景墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「五輪塔(義景墓)」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

大野市指定史跡 朝倉義景墓

朝倉義景は、一乗谷に本拠地を置く戦国大名である。幼名は長夜叉丸。天文17年(1548)に父の朝倉孝景が急死し、16歳で家督を継承した。元服後は孫次郎延景と称し、天文21年(1552)に室町幕府将軍 足利義輝の「義」の一字を賜り、義景と改めている。義景は、織田信長に対抗するため近江への出兵を繰り返し、天正元年(1573)の戦いに大敗すると、一乗谷に撤退し、最終的に大野郡の六坊賢松寺に逃れた。しかし、織田軍に通じた大野郡司である従兄弟の朝倉景鏡の襲撃に合い自害した。六坊賢松寺は既に廃寺となっている。場所は定かではないが、今の曹源寺(大野市明倫町)あたりにあったのではないかとの説もある。

江戸時代特有の形をしている五輪塔(義景墓)は、寛政12年(1800)、旧家臣の子孫によって曹源寺境内に建立され、文政5年(1822)に現在地に移設されたものである。五輪塔の後方には、義景の近臣、鳥居景近と高橋景倍の墓がある。さらにその後方に、義景の母高徳院、同夫人の祥順院、次男愛王丸を合祀した墓が、明治44年(1911)に旧家臣の子孫によって建立された。また、文政9年(1826)に建立された一乗後主廟碑、旧家臣瀧池家の墓、明治34年(1901)に荒廃していた墓所を有志らが募金し、修理した時の石塔がある。

(写真下:「朝倉義景公墓」碑(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

朝倉義景(1533年~1573年)は、天文2年(1533年)9月24日、一乗谷に本拠地を置く越前国の戦国大名で朝倉第10代当主・朝倉孝景の長男として生まれ、天文17年(1548)3月に父の朝倉孝景が急死し、16歳で家督を継承。越前朝倉氏最後となる第11代の当主となる。元服後は孫次郎延景と称し、天文21年(1552)に室町幕府将軍 足利義輝の「義」の一字を賜り、義景と改名。朝倉義景は、元亀年間(1570~1573)信長包囲網を形成し、織田信長を危機的な状況に追いつめるも、将軍足利義昭を軸とする朝倉・浅井・武田らの反信長陣営が、将軍義昭の信長への屈伏と武田信玄の死による武田軍の後退により、反信長陣営網は崩れ去る。

天正元年(1573)7月、織田軍の浅井攻撃に対し、朝倉義景は自ら総大将となり7月17日に一乗谷を進発。側近の鳥居・高橋の言を入れ朝倉義景は軍議での反対意見を押し切って敦賀から江北に軍を進めるが、織田軍の攻撃に敗走。刃根坂で織田軍に追いつかれ凄惨な死闘により朝倉軍団は完全に敗北。この刃根坂合戦で精兵のほとんどを失った朝倉義景は、鳥居・高橋らの近臣に守られてわずか数騎を従えるのみで、天正元年(1573)8月15日夕刻、一乗谷へ帰陣。こなり、れを最期と覚悟した義景は、4歳となった愛王丸とともに自刃せんとしたが、従兄弟の大野郡司・朝倉景鏡の勧めに従って、一旦、大野に逃れることにし、洞雲寺に入り、平泉寺に援助の使いを送るが、既に平泉寺は織田方に味方する約束ができていた。織田信長側から誘いを受けていた朝倉景鏡は、織田信長に味方することを決め、洞雲寺から六坊賢松寺に移るよう、朝倉義景に勧め、1573年8月19日、朝倉義景は六坊賢松寺に移ったが、翌8月20日未明、朝倉景鏡は、平泉寺衆徒と打ち合わせて朝倉義景を襲い、朝倉義景は自害(41歳)。

この福井県大野市にある、江戸時代特有の形をしている五輪塔の朝倉義景墓は、江戸後期の寛政12年(1800)、旧家臣の子孫(朝倉高清の26代目)である、大野領中野村の豪農松田与惣左衛門忠興によって、一番上町の曹源寺境内に建立され、文政5年(1822)に現在地に移設されたものである。朝倉義景自害の場所は賢松寺ながら、六坊賢松寺は既に廃寺となっていて、場所は定かではないが、今の曹源寺(大野市明倫町)あたりにあったのではないかとの説もある。なお、朝倉義景墓所は、この大野市以外にも、福井市の一乗谷の館跡の東南隅旧松雲院墓地内にあり、こちらの墓は、天正4年(1576)に村民が小祠を建立し、寛文3年(1663)福井藩主松平光通によって現在の墓塔が建てられた。法名は松雲院殿太球宗光大居士。

五輪塔の後方には、義景の近臣、鳥居景近と高橋景倍の墓がある。さらにその後方に、義景の母高徳院、同夫人の祥順院、次男愛王丸を合祀した墓が、明治44年(1911)に旧家臣の子孫によって建立された。また、文政9年(1826)に建立された一乗後主廟碑、旧家臣瀧池家の墓、明治34年(1901)に荒廃していた墓所を有志らが募金し、修理した時の石塔がある。大野市指定史跡の朝倉義景墓がある場所は、1994年(平成6年)春にオープンした義景公園内にあり、朝倉義景墓の史跡があることで、古くからこの地域で湧き出す清水は、総称して「義景清水」と呼ばれてており、義景公園内にある。かつては、曹洞宗の尼寺一乗寺(一乗庵)があり、住職の庵主が朝倉義景公の墓地を守ってきたと伝えられていて、この尼寺の周りに人々が集い、湧き出す清水を生活の水として利用されてきた。

(写真下:「鳥居景近墓・高橋景倍墓」(手前)と「高徳院・祥順院・愛王丸墓」(奥)(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「鳥居景近墓・高橋景倍墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「鳥居景近墓・高橋景倍墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「高徳院・祥順院・愛王丸墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「高徳院・祥順院・愛王丸墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影) (写真下:「石塔」と「鴻池家墓」(右側)(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「石塔」と「鴻池家墓」(右側)(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「鴻池家墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「鴻池家墓」(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

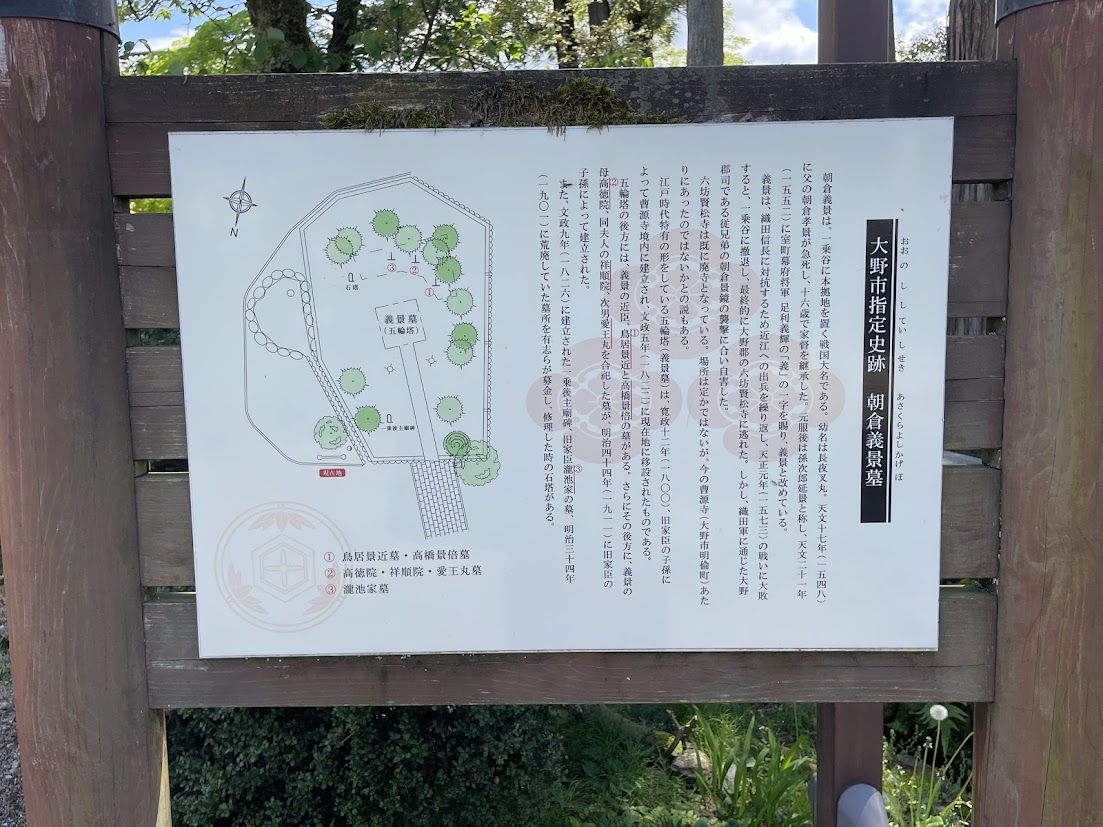

(写真下:「義景公園」案内板(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「義景公園」案内板(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「義景公園」内の義景清水(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)

(写真下:「義景公園」内の義景清水(福井県大野市泉町)、2024年4月25日午前訪問撮影)