- Home

- 南越地域の伝承・伝説, 「南越」地域文化

- 南越地域の伝承・伝説「大将軍の伝説と大将軍神社」(福井県越前市不老町)

南越地域の伝承・伝説「大将軍の伝説と大将軍神社」(福井県越前市不老町)

- 2023/7/25

- 南越地域の伝承・伝説, 「南越」地域文化

南越地域の伝承・伝説

「大将軍の伝説と大将軍神社」(福井県越前市不老町)

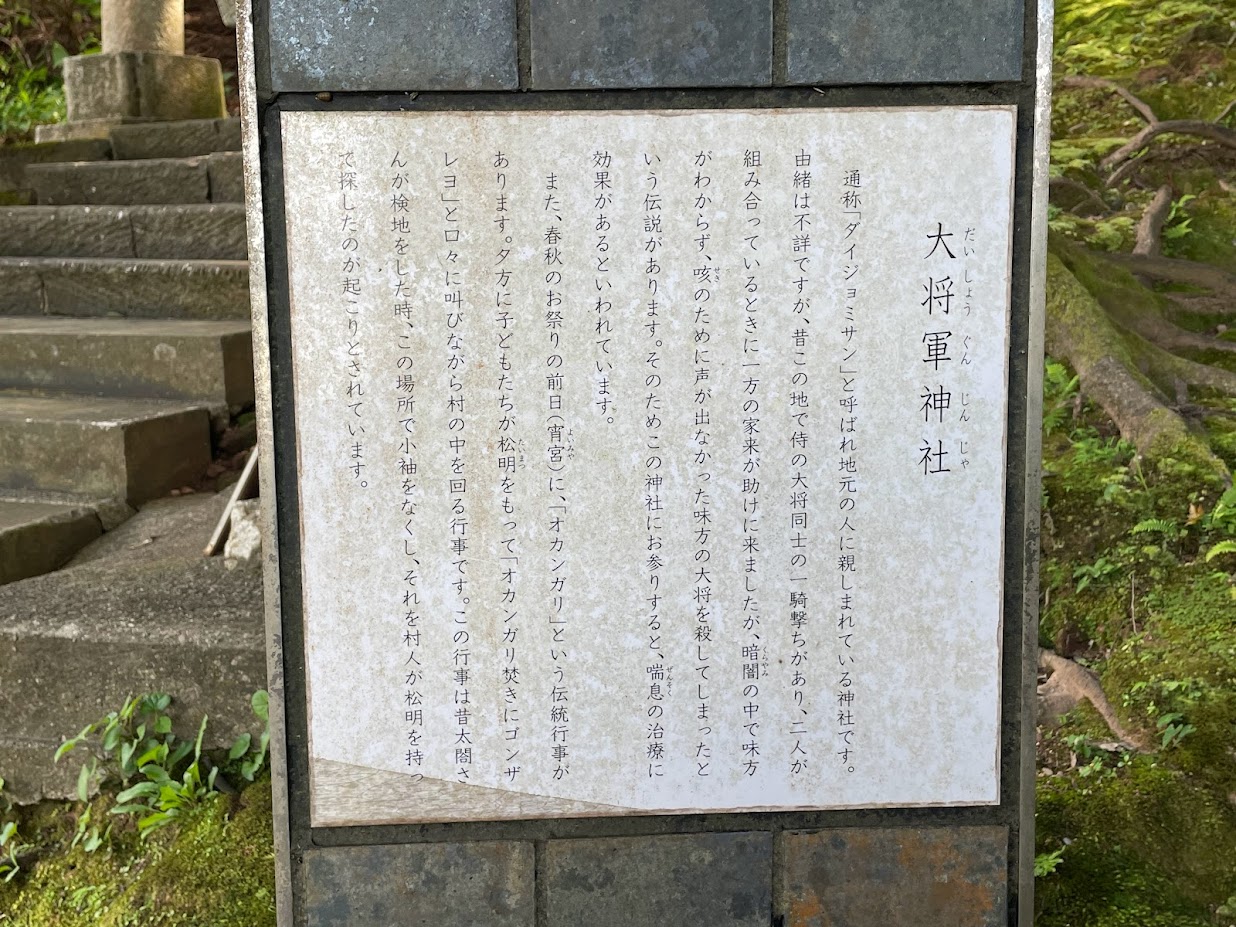

(写真下:大将軍神社(福井県越前市不老町)<*2023年7月20日午後訪問撮影>

大将軍神社(だいしょうぐんじんじゃ) <神社前の説明版より>

通称「ダイジョミサン」と呼ばれ地元の人に親しまれている神社です。由緒は不祥ですが、昔この地で侍の大将同士の一騎撃ちがあり、二人が組み合っているときに一方の家来が助けに来ましたが、暗闇の中で味方がわからず、咳のために声が出なかった味方の大将を殺してしまったという伝説があります。そのためこの神社にお参りすると、喘息の治療に効果があるといわれています。

また、春秋のお祭りの前日(宵宮)に、「オカンガリ」という伝統行事があります。夕方に子どもたちが松明をもって「オカンガリ焚きにゴンザレヨ」と口々に叫びながら村の中を回る行事です。この行事は昔太閤さんが検地をした時、この場所で小袖をなくし、それを村人が松明を持って探したのが起こりとされています。

「大将軍の伝説」

斯波、朝倉の両家は互いに勢力を伸ばし、越前守護職を威信と名誉にかけて、越前各地において幾度となく争いを繰り返し、その戦火は不老の里にも及んだ。斯波家の大将は敵を迎え討とうと、三里山西方の山野から次第に不老西谷の山沿いへ、大将軍に寄せて戦はその極に達した。朝倉軍が徐々に攻め寄ってくる。斯波の大将は草葉に隠れ身を潜めて敵将を待ちうけ、機先を制すべく気合いがあがっていた。

ところが、喘息もちであった大将は急に「ゴホン、ゴホン」と激しい咳が出て見つかってしまった。やがて両軍は大将同士の一騎打ちとなった。すでに日は落ちて森蔭は暗くなり、一対一の組み討ちとなり、二人は上になったり下になったり争っていたが、どちらが敵か味方か見分けがつかない。家来がとんできて「我が殿は上なりや下なりや」と叫んだ。上になっている我が大将は「我は上なり」と言おうとしたが、息が詰まって声が出なかった。すると、下に組み伏せられていた敵の大将が、すかさず「我なり」と叫んだ。その為家来は敵将は上であると判断して、我が大将めがけて槍で刺してしまった。

敗れて逃げ遅れた残兵は悉く殺され、死骸は堤ヶ原から西ヶ市など、野や山に散乱し、日は暮れて里人は松明を焚いて夜を徹して探索し、山と積まれて焼かれた。この斎場となった跡地には霊が彷徨し後の世までもさまよい現れ出るといわれる。この哀れな戦の終結に心を痛めた不老の村人は両軍の大将を大将軍神社に合祀し、喘息の神としてお祀りしている。

それより大将軍神社の春秋の祭礼前夜には、その将兵をいたわしく彷徨する霊を慰め、平穏な不老の里を、一時は戦さ場と汚された境内から田園一帯を松明を焚いて廻り、外からの疫病神の侵入を塞ぐと共に、村里から虫けらを放逸し、罪や汚れを払い、神域を清浄化するにあり、翌祭礼には大将軍の神をお迎えし「お神お供さま(おみおくさま)」の神事を行ってきた。特に、このお社(やしろ)は喘息の神として悩んでいる方の信仰心も篤く、祭日の参詣も多い。

<ー「不老の里 前編」大将軍の伝説(1)(不老の里 語り部 遍、2005年12月発行)ー>

「大将軍の戦跡」

応仁の乱の最中、文明3年(1471年)、時の将軍足利義政から越前国守護職補任の御内申が朝倉孝景に下されるや、6月直ちに越前平定に乗り出し今立郡河端(現福井県鯖江市中河地区)に出陣する、8月には中野と新庄の加茂宮での合戦で朝倉方が勝利をおさめ斯波方を今立郡南部に追い討ちをかけ不老大将軍宮に寄ったもので更に9月には清水谷で池田氏と合戦する。翌年朝倉方は守護所府中を陥落させ府中一帯を平定したが、斯波・朝倉両家の名実共に越前国を支配し得る守護職をめぐって各地において幾度となく戦が行われ、大将軍の伝説も朝倉氏と斯波氏の争いであったと思われる。朝倉家の将は定かではないが、斯波家の武将は斯波為久で、能く朝倉勢を抗して此の地まで戦いけるが、敗れて大将軍宮まで逃れ来るを追い込まれて遂に捕らえられて斬られる。斯波の大将は喘息の病ありて、草木にかくれ居りしに咳が出て現れしを敵将に討たれたと伝説にはのこる。斯波方の残兵は不老部落に逃れたが探し出されて斬殺され郷民に葬られ、両将を喘息の神として、大将軍神社に合祀されてある。この付近を府中街道といわれ地形的にも朝倉が京都へ上る近道であり峠(通称「赤坂峠」)を越すと小山に通じ府中へとつなぐ。

<ー「不老の里 前編」大将軍の戦跡(1)(室町時代)(不老の里 語り部 遍、2005年12月発行)ー>

(写真上:大将軍神社(福井県越前市不老町)<*2023年7月20日午後訪問撮影>

(写真上:大将軍神社(福井県越前市不老町)<*2023年7月20日午後訪問撮影>

現大将軍神社の堂宇は明治40年5月改築。西谷山の森に囲まれていながら前が溜池で高台にあり、吹上風がひどいため覆堂が建てられている。

「大将軍神社」

方位歴の大将軍は、大陸伝来の陰陽道による星の神で、俗に「三年塞がり」といわれ、三年毎に一巡する方位を司る神(金星の神)のことで、事をなすに当たって、この神のいる方位(金星の公転に伴い移動する)を侵せば大凶と恐れられた。(方位歴で祀る大将軍は、太歳神・大将軍・太陰神・歳刑神・歳破神・歳殺神・黄幡神・豹尾神の八将神の一つ)

京都市上京区に平安京の用心棒、大将軍と申す大将軍神社なる社がある。今は小さなお社に過ぎないが、平安から室町時代にかけては大将軍神を祀り(現在の祭神は素戔嗚尊やその御子神たち)都中人々の信仰を集めていた。大内裏の西北角に位置していることから、疫神の侵入を防ぐために塞神を祀る王城鎮護の神として頼りにされたものと考えられる。ここには大将軍神像がかつては120体もあったそうだが、現在でも80体が重文として収蔵庫に並び実に壮観で、方位による災いを避ける方除の願いを込め、様々な願主たちによって奉納されたという。大将軍信仰は南は九州から北は新潟・関東辺りまで分布するが、京都の大将軍神社との勧請関係は必ずしも明らかではない。

各地に残存している大将軍をダイジョコと呼称するところが多く、大蛇郷とか大縄宮、大上皇とかその信仰の形跡が小地名となっている。これら大将軍社は不老も含めて無格社が多かったが、唯一、吉田郡西藤島村(現福井市字三ツ屋)の氏神さまとして大将軍神社が鎮座され村社に格付けされ、祭神は武甕槌神、火産霊神ら4柱と、新田義貞公を祀り氏子の崇敬の念篤く祭日は10月23日であったが農繁期のため、11月3日行われ現在に至っている。京都の大将軍八神社は旧村社であり例祭はここも10月23日に挙行されている。

越前国不老の郷、南西鬼門の方位、西谷山の杜に鎮座されている大将軍神社の祭神に関わる記録がなく甚だ残念であり、定かではないが方位歴による八将神の内、大将軍で疫神の侵入を防ぐための塞神を祀る。方災解除、虫けらを放逐し、無病息災を願う、オカガリの火祭り、五穀豊穣の祈願と感謝を祀るオミオクサンが伝承されている。この御社は大将軍神社で通称をダイジョミサンと敬称されている。

<ー「不老の里 前編」大将軍神社(2)(不老の里 語り部 遍、2005年12月発行)ー>

(写真下:大将軍神社へのアクセス小道(福井県越前市不老町)<*2023年7月20日午後訪問撮影>

福井県道200号線岩本粟田部線から100ほど細い道を山に登った先に大将軍神社があり、下の写真では、左側の小道が県道から大将軍神社へのアクセス道路。大将軍神社は下の写真の左側奥)