- Home

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 近江における北陸ゆかりの地, 福井県域, 若狭地域

- 近江における北陸ゆかりの地「宝幢院」(滋賀県高島市マキノ町海津)と若狭武田家最後の当主・武田元明の墓

近江における北陸ゆかりの地「宝幢院」(滋賀県高島市マキノ町海津)と若狭武田家最後の当主・武田元明の墓

- 2023/7/25

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 近江における北陸ゆかりの地, 福井県域, 若狭地域

- 宝幢院, 武田元明, 「湖笛」(水上勉), 熊谷佐兵衛, 熊谷平右ェ門

近江における北陸ゆかりの地

「宝幢院」(滋賀県高島市マキノ町海津)と若狭武田家最後の当主・武田元明の墓

(写真上:宝幢院(滋賀県高島市マキノ町海津)<*2023年6月14日午前訪問撮影>

(写真上:宝幢院(滋賀県高島市マキノ町海津)<*2023年6月14日午前訪問撮影>

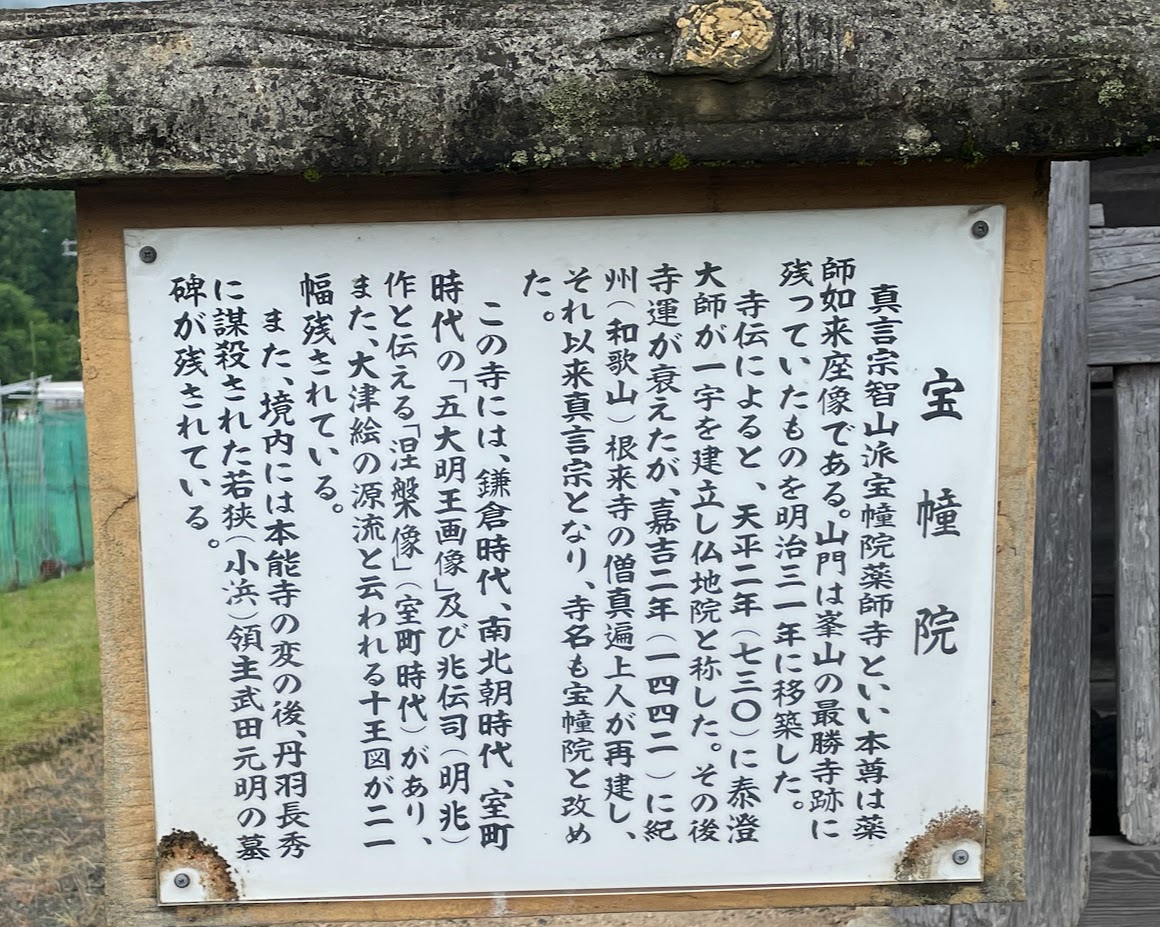

宝幢院(ほうどういん) <山門前の案内板記載>

真言宗智山派宝幢院薬師寺といい本尊は薬師如来座像である。山門は峯山の最勝寺跡に残っていたものを明治31年(1898年)に移築した。寺伝によると、天平2年(730年)に泰澄大師が一宇を建立し仏地院と称した。その後、寺運が衰えたが、嘉吉2年(1442年)に紀州(和歌山)根来寺の僧真遍上人が再建し、それ以来、真言宗となり、寺名も宝幢院と改めた。この寺には、鎌倉時代、南北朝時代、室町時代の「五大明王画像」及び兆伝司(明兆)作と伝える「涅槃像」(室町時代)があり、また、大津絵の源流と云われる十王図が二一幅残されている。また、境内には本能寺の変の後、丹羽長秀に謀殺された若狭(小浜)領主武田元明の墓碑が残されている。

(写真上:武田元明の墓と墓のある墓地、墓の案内板は寺の敷地の別の場所)<*2023年6月14日午前訪問撮影> 墓石には、武田菱が刻まれている。

(写真上:武田元明の墓と墓のある墓地、墓の案内板は寺の敷地の別の場所)<*2023年6月14日午前訪問撮影> 墓石には、武田菱が刻まれている。

武田元明の墓 宝幢院

水上勉の書いた小説「湖笛」によって広く知られるようになった悲運の武将武田元明の墓である。武田元明は幼名を孫八郎と言い、若狭(小浜地方)の守護職大膳大夫義統の子として生まれ、父亡きあと跡目を継いで守護職となったが、一部の家臣の反乱と越前の領主朝倉氏の攻撃を受け、戦に破れて朝倉氏に囚われの身となった。6年後、朝倉氏が亡びたため、国へ帰ることは出来たものの、小浜城には、織田の家臣丹羽長秀が入っていたため、城に入れず神宮寺に幽居する身となっていた。元の家臣たちは元明が一城の主となり、武田家を再興するよう運動を続けてきたが、それから十年後の天正十年、天下を統一した織田信長が明智光秀の謀反によって、本能寺で非業の最期をとげてから、各地の武将たちは、それぞれに自分の勢力を伸ばし始めるようになったなかで、羽柴秀吉が元明の妻龍子への横恋慕から元明は、秀吉によって海津宝幢院に呼び出され、明智光秀の謀反に味方をしたと言う口実で、無理に切腹をさせられたと伝えられている。この時元明は21歳であった。従者は熊谷佐兵衛と平右ェ門の兄弟であったが、弟の平右ェ門は主君の大事を知ると、門を踏み破って中に入り、相手方を7,8人倒し自分も自殺して果てたと言うことである。

武田元明(たけだ・もとあき)(1552年(あるいは1562年)~1582年7月19日)

若狭武田家第9代当主。若狭武田家第8代当主・武田義統(1526年~1567年)と室町幕府将軍足利義晴の娘の子で、天文21年(1552年)生まれ。没年21歳とも伝えられるところから1562年生まれとする説もあり。通称孫八郎。永禄10(1567)年、父・義統の死により家督を継ぐが、翌永禄11(1568)年、朝倉義景が若狭に侵攻し、後瀬山城に住んでいた若狭領主・武田元明を越前の一乗谷に連れ去り、ここに若狭武田本家は実質上滅び、若狭武田氏は朝倉氏に従属し若狭は朝倉氏の間接支配下に入った。織田信長が元亀元年(1570年)朝倉義景を攻める途次、若狭へ立ち入ると、若狭の国人衆は織田信長になびき、織田信長は重臣丹羽長秀(1535年~1585年)を守護に任じて若狭半国を与えたが、浅井長政が織田信長に反旗を翻し、織田信長が命からがら逃亡すると、若狭は再び朝倉義景の支配下に入った。天正元年(1573年)織田信長が朝倉氏を滅ぼし、若狭一国は丹羽長秀に与えられ、この時、武田元明は解放され越前から若狭に帰国し、丹羽長秀の入った後瀬山城ではなく、同じ小浜にある若狭神宮寺の桜本坊に入り、夫人龍子と過ごす。天正9年(1581年)大飯郡高浜城8,000石の領主で大飯郡郡司の逸見昌経が死去すると、織田信長はこれを後嗣なしとして逸見氏の所領を没収し、その一部である大飯郡佐分利の石山城3,000石を武田元明に与え、武田元明は、若狭衆の一人として、織田信長の家臣となる。天正10年(1582年)6月、本能寺の変で織田信長が自害すると、武田元明は明智光秀や義兄京極高次と通じて、若狭国衆を糾合して蜂起し近江へ侵攻。6月4日、丹羽長秀の本城・佐和山城を陥れた。しかし、明智光秀が山崎の戦いで敗死すると状況は一変し、武田元明は秀吉の同意を得て、一旦は若狭神宮寺に蟄居したというが、それもつかの間、丹羽長秀に呼び出されて、1582年(天正10年)7月19日、近江海津の宝幢院で謀殺された。享年21歳あるいは31歳。法名は法雲寺殿文甫紹昌大居士。なお美貌で知られる武田元明の正室の京極竜子(生年不詳~1634年)は武田元明謀殺後、捕らえられ、秀吉の側室(松丸殿)となった。

(写真上:武田元明の墓と墓のある墓地)<*2023年6月14日午前訪問撮影>

(写真上:武田元明の墓と墓のある墓地)<*2023年6月14日午前訪問撮影>

武田元明の五輪塔は、上の写真の右側にあり、宝幢院境内の塀の外側の墓域に建てられている。