北陸の伝承・伝説「恋路海岸の悲恋伝説と『恋路物語像』(石川県鳳珠郡能登町恋路)

(写真下:「恋路物語像」(石川県鳳珠郡能登町恋路)<*2022年10月4日午前訪問撮影>

*恋路物語像の後ろには、恋路海岸の弁天島が見える

悲恋伝説碑

源平戦乱の頃、平家の落武者谷坂小平次なる者、この里に来て刀を捨てて百姓となり細い暮らしの煙をたてていた。その頃からこの付近を小平次の里と呼ぶようになった。木郎の里(現在の不動寺付近 *現・石川県鳳珠郡能登町不動寺)の助三郎は、釣好きの若者で、いつもこの浜で釣を楽しんでいた。また多田の里(現在の珠洲市宝立町)に鍋乃という美しい娘がいたが、ある日汐干狩りをしていて誤って溺れかかっていた所を助三郎に助けられ、それより二人は深い恋仲となり、人目を忍んでこの浜で逢瀬を重ねていた。月の無い暗い夜は鍋乃の焚くかがり火が助三郎への合図であり、愛し合う二人の希望の灯でもあった。鍋乃に想いをよせるもう一人の男源次は二人の仲を妬み、助三郎さえいなかればと思いこみ、ある夜灯を崖の外れに移して助三郎をだまし、助三郎は足を踏み外し深い海に沈んで帰らぬ人となった。それを知った鍋乃も源次の求愛を退けて海に身を投げ、助三郎のあとを追った。

小平次の里の丘の上に小さな観音堂がある。この無住の堂にいつの頃からか一人の老僧が住みつくようになった。この僧こそ改心した源次その人であった。若き日に男女の仲をさいて死に至らしめた過ちを悔い、以後仏弟子となって二人の菩提を弔いつつ、諸国を修行して故郷に帰ったのである。愛欲・嫉妬に苦しんだ若き日々を省み、男女の仲を取り持つことしばしばであったので、いつしか縁結びの観音堂といわれ、この堂に参詣する二人は必ず結ばれると伝えられて久しい。その頃から、誰いうとなく小平次の里と呼ばないで「恋路」というようになったと伝えられている。

かつて、能登の内海の恋路海岸の周辺にあった多田の里(現在の珠洲市宝立町)の鍋乃という乙女と、木郎の里(*現・石川県鳳珠郡能登町不動寺の附近)の青年・助三郎が恋に落ち、木郎の里から多田の里へと通じる道は険しく、とりわけ夜道は危険だったため、助三郎は夜ごと鍋乃が焚く火を目印に逢瀬を重ねていた。が、ある晩、鍋乃に横恋慕する源次という男が、助三郎が海の深みにはまるように別の場所でかがり火を焚き、おびき寄せられた助三郎は海の深みに身を取られて命を落としてしまう。それを知った鍋乃も、その悲しみから海へと身を投じ自らの命を絶ったという悲恋伝説が、恋路海岸(現・石川県鳳珠郡能登町恋路)の悲恋伝説、この伝説を伝える青年と娘の像が恋路海岸(現・石川県鳳珠郡能登町恋路)に建てられている。

恋路(恋路)という地名の由来については、『能登名跡志』には、”いつの頃にや、多田の里に女あり、木郎の里に男ありて、夜々通いける。その頃は道けわしければ、磯づたいに浅き所をたどりけるに、月なき夜には、女、岩の端にかがり火をたきて待つ。又、外に男ありて此女を恋うと言ふも叶わずば恨みて、或る夜、女を縛めかがり火の所をかえてたく。男このことをつゆしらずして渡りしに、海の深き所へ沈み死せし也。女も此事をききつつあえなく身をなげて死ぬ。又、それより恋路の名あり ー。”と、記されている。

(写真下:「国定公園 恋路海岸の碑」(石川県鳳珠郡能登町恋路)<*2022年10月4日午前訪問撮影>

<「恋路物語像」のある場所から、能登町松波方面に400mほどの距離にある>

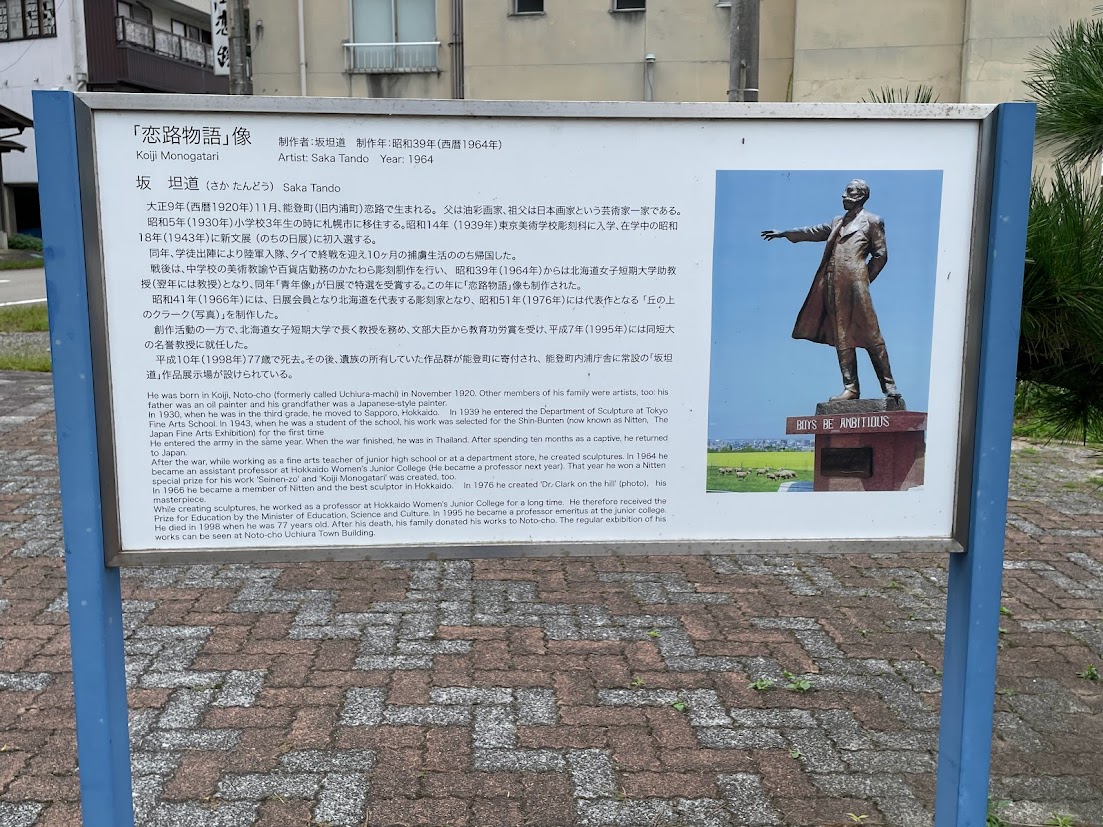

(写真下:「恋路物語」像の制作者案内看板(石川県鳳珠郡能登町恋路)<*2022年10月4日午前訪問撮影>

「恋路物語」像 制作者:坂 坦道 制作年:昭和39年(西暦1964年)

坂 坦道(さか たんどう)

大正9年(西暦1920年)11月、能登町(旧内浦町)恋路で生まれる。父は油彩画家、祖父は日本画家という芸術家一家である。昭和5年(1930年)小学校3年生の時に札幌市に移住する。昭和14年(1939年)東京美術学校彫刻科に入学、在学中の昭和18年(1943年)に新文展(のちの日展)に初入選する。同年、学徒出陣により陸軍入隊、タイで終戦を迎え10ヶ月の捕虜生活ののち帰国した。戦後は、中学校の美術教諭や百貨店勤務のかたわら彫刻制作を行い、昭和39年(1964年)からは北海道女子短期大学助教授(翌年には教授)となり、同年「青年像」が日展で特選を受賞する。この年に「恋路物語」像も制作された。昭和41年(1966年)には、日展会員となり北海道を代表する彫刻家となり、昭和51年(1976年)には代表作となる「丘の上のクラーク(写真)」を制作した。創作活動の一方で、北海道女子短期大学で長く教授を務め、文部大臣から教育功労賞を受け、平成7年(1995年)には同短大の名誉教授に就任した。平成10年(1998年)77歳で死去。その後、遺族の所有していた作品群が能登町に寄付され、能登町内浦庁舎に常設の「坂坦道」作品展示場が設けられている。

なお、小説『恋路海岸』(佐々木 守 著、三笠書房、1979年8月発行)は、TBS系列で1979年7月27日から10月12日まで放送されたテレビドラマ「恋路海岸」を小説化した作品で、本書の主舞台は石川県小松市になっているが、本書のタイトル通り、本書の主人公の男女が、物語の冒頭で出会う場所が、この奥能登の内浦の恋路海岸。かつては、この恋路海岸最寄りの駅として、「恋路駅」(国鉄、JR西日本、のと鉄道能登線の駅として)が存在し、若者の間で人気を博していたが、2005年4月、能登線の廃止により廃駅となっている。

(写真下:恋路海岸の宿泊施設ラブロ恋路からの朝焼け(石川県鳳珠郡能登町恋路)<*2022年10月4日午前訪問撮影>