- Home

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 東海地域における北陸ゆかりの地

- 東海地域における北陸ゆかりの地「室生犀星詩碑『じんなら魚』と伊豆・伊東温泉」(静岡県伊東市桜木町1丁目)

東海地域における北陸ゆかりの地「室生犀星詩碑『じんなら魚』と伊豆・伊東温泉」(静岡県伊東市桜木町1丁目)

- 2025/2/25

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 東海地域における北陸ゆかりの地

- 室生犀星, 浄の池特有魚類生息地, 伊東温泉, 暖香園, じんなら魚

東海地域における北陸ゆかりの地

「室生犀星詩碑『じんなら魚』と伊豆・伊東温泉」(静岡県伊東市桜木町1丁目)

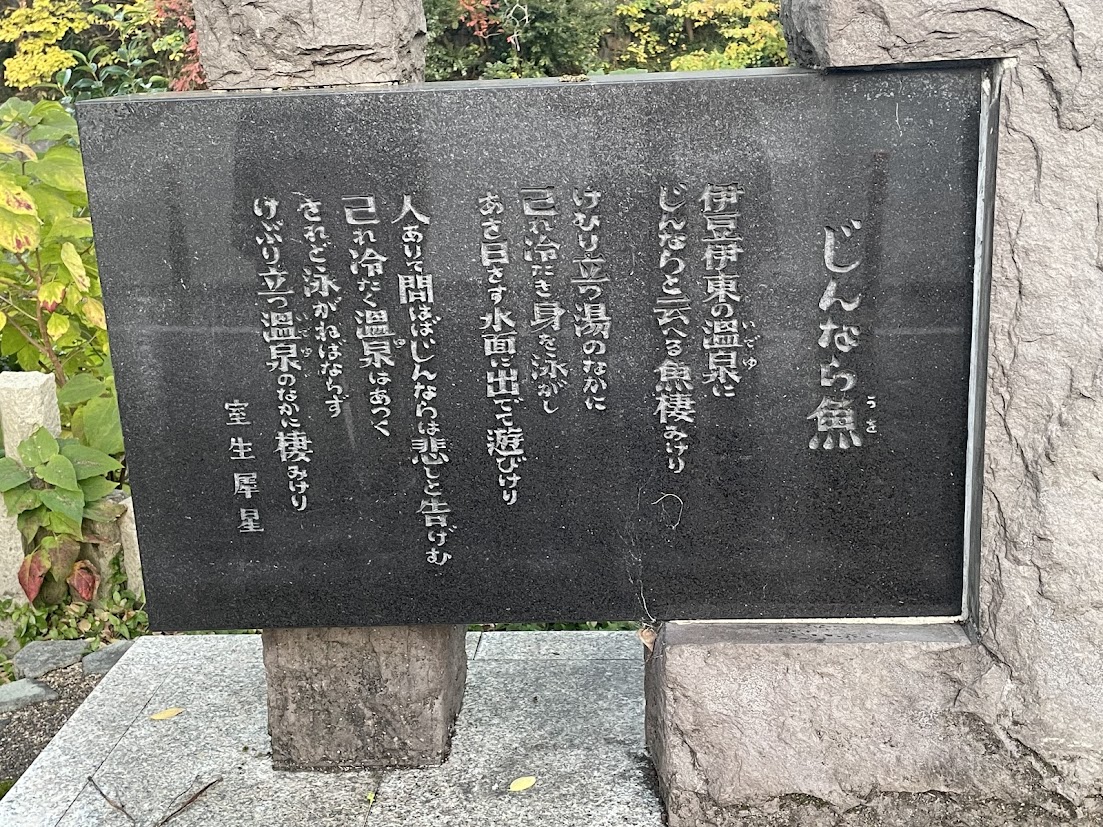

(写真下:室生犀星詩碑「じんなら魚」(静岡県伊東市桜木町1丁目)<*2024年12月20日午後訪問撮影>

室生犀星(1889年~1962年)は、明治22年(1889年)8月1日、加賀藩の足軽頭だった小畠家の小畠弥左衛門吉種と、その女中であるハルの間に私生児として、金沢市裏千日町に生まれる。生後ほどなく生家近くの雨宝院の住職・室生真乗と内縁関係にあった赤井ハツに引き取られ、ハツの私生児として照道と命名され戸籍に登録された。1896年、7歳の時に住職の室生家に養子として入り、この時から室生照道を名乗ることになった。養父母のもとで育ち、高等小学校を中退して12歳で働きはじめた犀星は、文学への思いを募らせて20歳で単身上京。生活苦にあえぐなかで数々の詩をつくり、『愛の詩集』『抒情小曲集』などの抒情詩は大正期の詩壇を牽引し、さらに小説家としても活躍。その作品は抒情的な作風の「幼年時代」や「性に眼覚める頃」などの初期小説、市井鬼ものと称される「あにいもうと」などの中期小説、「杏つ子」「かげろふの日記遺文」「蜜のあはれ」など次々と新しい境地を拓いていった晩年の小説など多岐にわたり、随筆、童話、俳句にもすぐれた作品を残している。1932年4月、43歳の時に大森区馬込町東763番地(現東京都大田区南馬込)に新築転居し、終の住家となる。1962年(昭和37年)3月26日、肺癌のため72歳で死去。

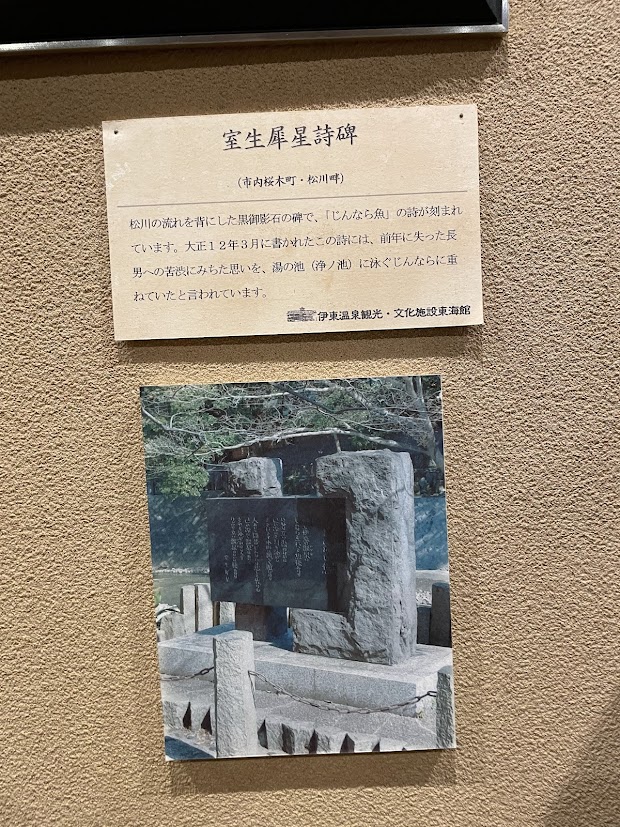

室生犀星は、大正7年(1918年)2月に浅川とみ子(1895年~1959年)と結婚。大正10年(1921年)5月には、長男・豹太郎が誕生するが、翌1922年6月24日に夭折。室生犀星は、1923年(大正12年)3月5日から17日まで1人で伊東を訪れ、暖香園(現・伊東市竹の内1丁目)に滞在。近くの浄の池の湯煙の立つ水中を懸命に泳ぐコトヒキ、方言名「じんなら」を見て心を打たれ、『じんなら魚』(じんならうお)という詩を残している。室生犀星は当時34歳で、生まれて間もない長男豹太郎を前年に亡くし、絶望の最中にあった犀星は、浄の池を訪れた際に「じんなら魚」を見て、湯煙の立つ池の中で必死に泳ぐ「じんなら」を自分の身にたとえて、この詩を詠んだと言われている。この詩は翌1924年(大正13年)に刊行された詩文集『高嶺の花』に収められた。この室生犀星詩碑は、伊東大川(通称松川)の畔に伊東市が建立し、昭和46年4月16日に除幕。

尚、この浄の池は、静岡県伊東市和田1丁目にかつて存在した、国の天然記念物に指定されていた小さな池で、池底より温泉が常に湧出していたため、水温が年間を通じ約26℃から28℃の微温湯に保たれており、淡水であるにもかかわらず複数種の南方系海水魚・汽水魚が生息していたことから、特有の魚類生息地として1922年(大正11年)に国の天然記念物に指定された。が、その後、しかし1958年の狩野川台風の影響および温泉湧出の停止など、生息域環境の変化により特有の魚類は見られなくなり、1962年にはに天然記念物の指定が解除。天然記念物の指定解除後には埋め立てられ、池自体が消滅している(現・静岡県伊東市和田1丁目4-20 横山医院近辺)。室生犀星は、魚を愛した作家としても有名で、自ら魚眠洞と号し、魚を主題にした詩や小説を数多く書いている。

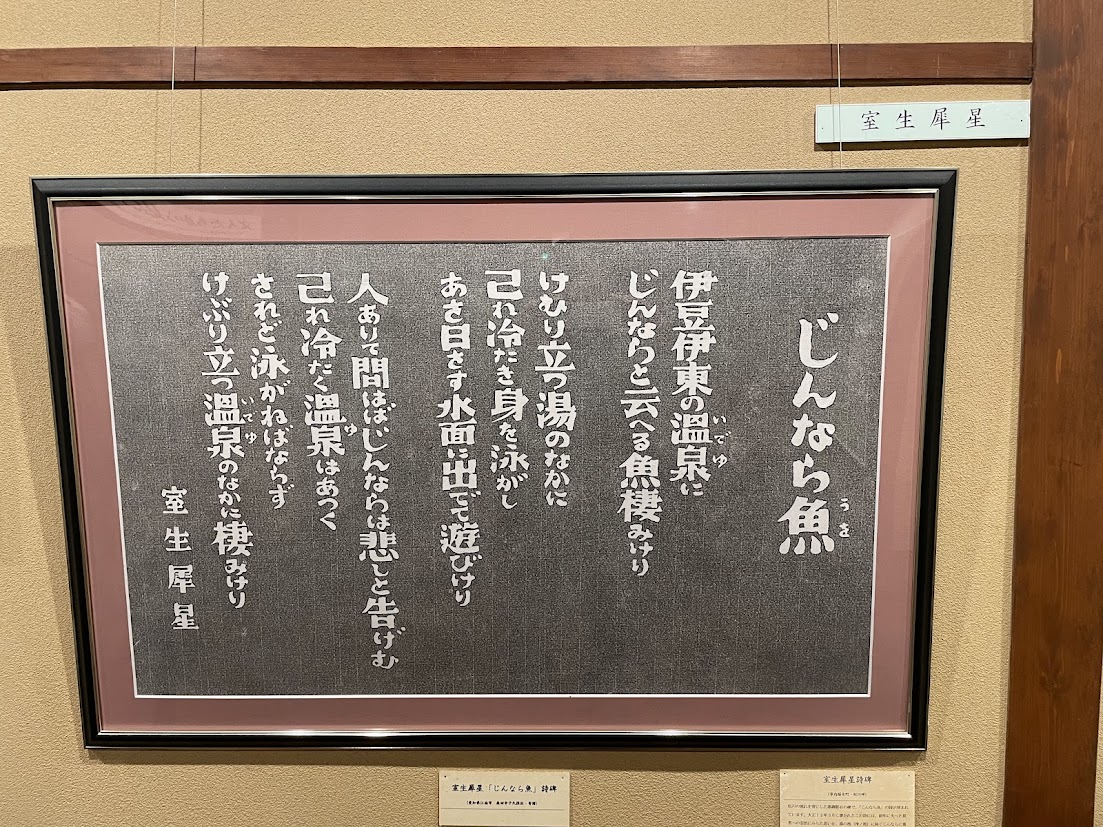

「じんなら魚(うを)」

伊豆温泉の温泉(いでゆ)に じんなりと云へる魚棲みけり

けむり立つ湯の中に 己れ冷たき身を泳がし あさ日さす水面に出でて遊びけり

人ありて問はばじんならは悲しと告げむ 己れ冷たく温泉(ゆ)はあつく

されど泳がねばならず けぶり立つ温泉(いでゆ)のなかに棲みけり

室生犀星

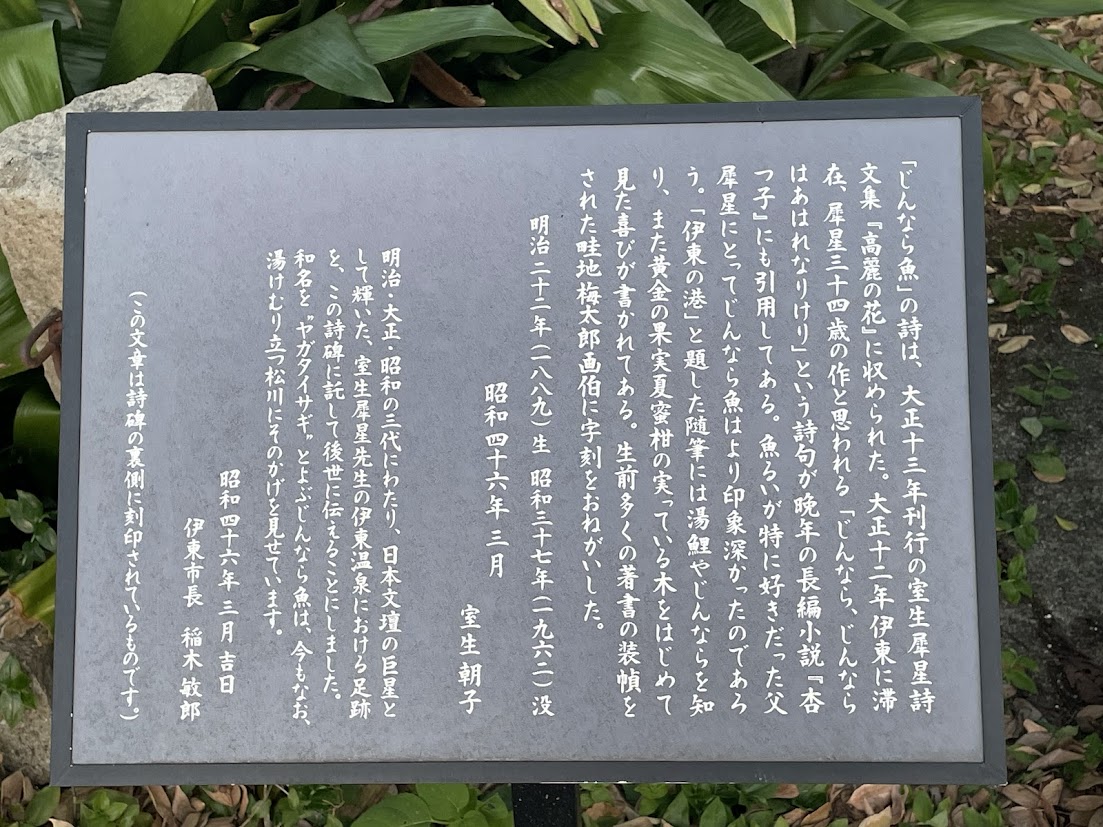

「じんなら魚」の詩は、大正13年(1924年)刊行の室生犀星詩文集『高麗の花』に収められた。大正12年(1923年)伊東に滞在、犀星34歳の作と思われる。「じんなら、じんならはあはれなりけり」という詩句が晩年の長篇小説『杏っ子』にも引用してある。魚るいが特に好きだった父犀星にとって、じんなら魚はより印象深かったのであろう。「伊東の港」と題した随筆には湯鯉やじんならを知り、また黄金の果実夏蜜柑の実っている木をはじめて見た喜びが書かれてある。生前多くの著書の装幀をされた畦地梅太郎画伯に字刻をおねがいした。

明治22年(1889)生 昭和37年(1962)没

昭和46年(1971)3月 室生朝子明治・大正・昭和の3代にわたり、日本文壇の巨星として輝いた、室生犀星先生の伊東温泉における足跡を、この詩碑に託して後世に伝えることにしました。和名を”ヤガタイサギ”とよぶ、じんなら魚は、今もなお、湯けむり立つ松川にそのかげを見せています。

昭和46年(1971)3月吉日 伊東市長 稲木敏郎

(この文章は詩碑の裏側に刻印されているものです。)

(写真下:室生犀星詩碑「じんなら魚」(静岡県伊東市桜木町1丁目)<*2024年12月20日午後訪問撮影>

この詩碑の後ろが、伊東大川(松川)で、川の対岸は、源頼朝と八重姫ゆかりの音無神社(伊東市音無町)

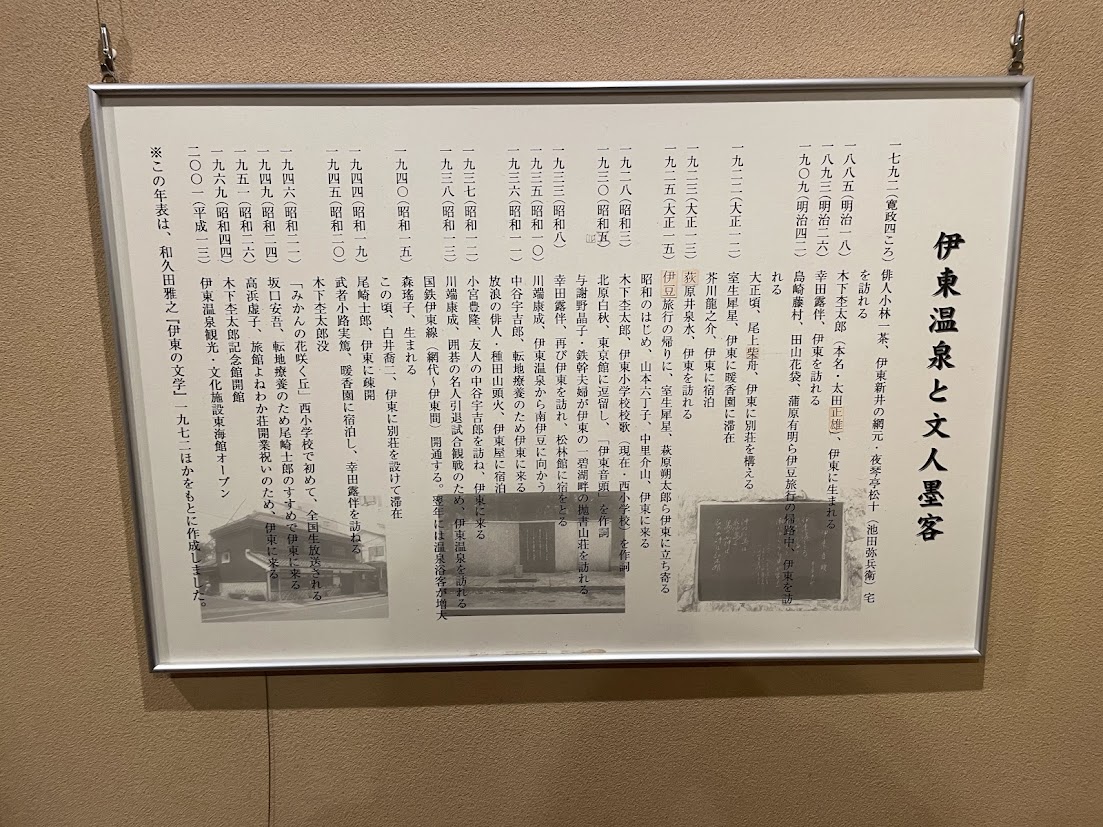

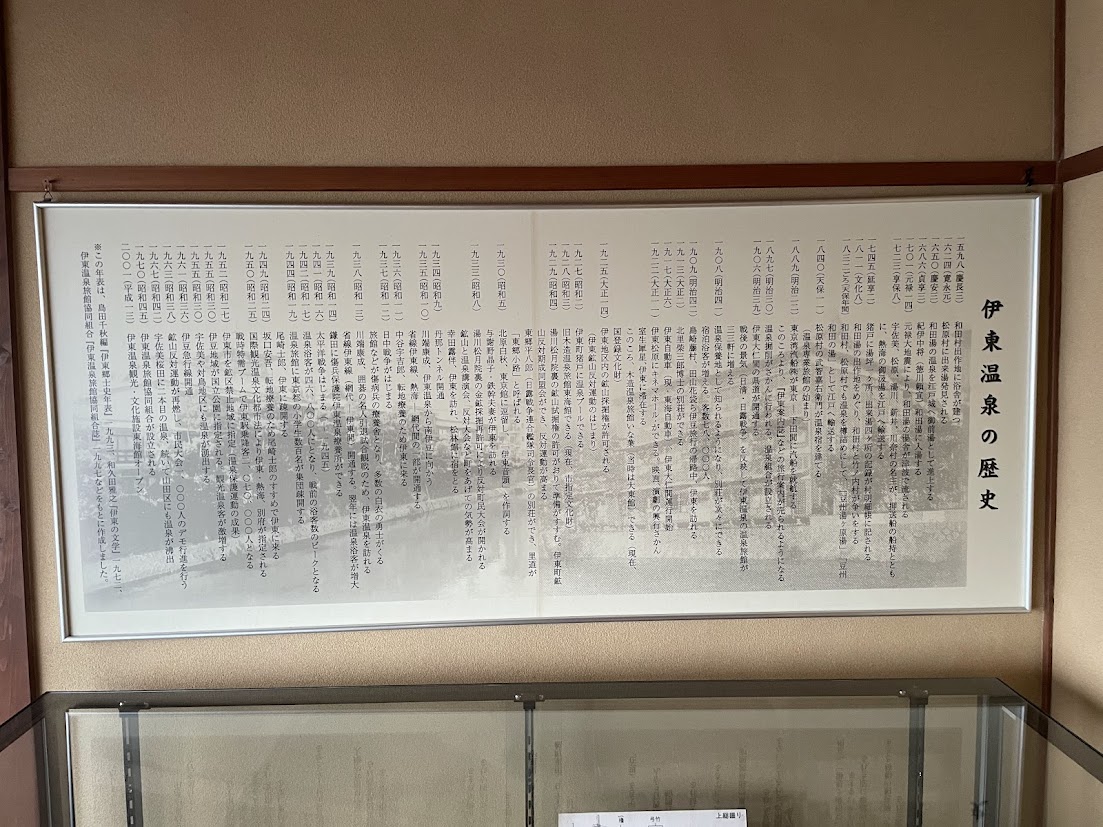

(写真下:東海館内の展示資料(静岡県伊東市東松原町)<*2024年12月20日午後訪問撮影>

(写真上:東海館外観の夜景(静岡県伊東市東松原町)<*2024年12月19日夜訪問撮影>