北陸の歴史人物関連 「二代大和田荘七翁寿像(1857年~1947年)」(福井県敦賀市相生町)

北陸の歴史人物関連 「二代大和田荘七翁寿像(1857年~1947年)」(福井県敦賀市相生町)

<写真上:「二代大和田荘七翁寿像」(福井県敦賀市相生町)(*2025年6月28日午後訪問撮影)

<写真上:「二代大和田荘七翁寿像」(福井県敦賀市相生町)(*2025年6月28日午後訪問撮影)

*写真下:「二代大和田荘七翁寿像」の背面は判読できず

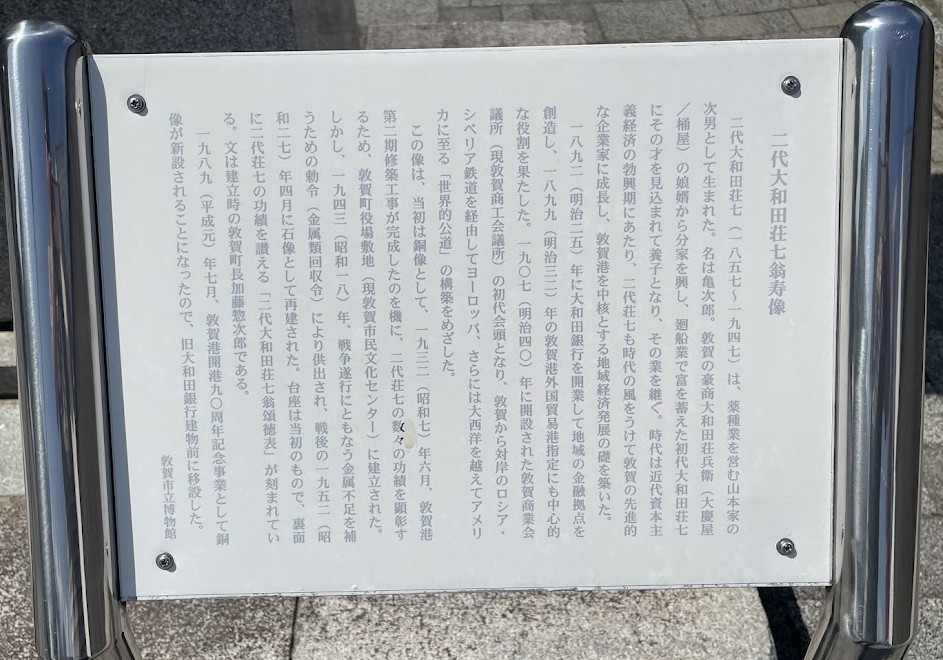

<写真下:「二代大和田荘七翁寿像」脇の案内板(福井県敦賀市相生町)(*2025年6月28日午後訪問撮影)

二代大和田荘七翁寿像

二代大和田荘七(1857~1947)は、薬種業を営む山本家の次男として生まれた。名は亀次郎。敦賀の豪商大和田荘兵衛(大慶屋/桶屋)の娘婿から分家を興し、廻船業で富を蓄えた初代大和田荘七にその才を見込まれて養子となり、その業を継ぐ。時代は近代資本主義経済の勃興期にあたり、二代荘七も時代の風をうけて敦賀の先進的な企業家に成長し、敦賀港を中核とする地域経済発展の礎を築いた。

1892(明治25)年に大和田銀行を開業して地域の金融拠点を創造し、1899(明治32)年の敦賀港外国貿易港指定にも中心的な役割を果たした。1907(明治40)年に開設された敦賀商業会議所(現敦賀商工会議所)の初代会頭となり、敦賀から対岸のロシア・シベリア鉄道を経由してヨーロッパ、さらには大西洋を越えてアメリカに至る「世界的公道」の構築をめざした。

この像は、当初は銅像として、1932(昭和7)年6月、敦賀港第二期修築工事が完成したのを機に、二代荘七の数々の功績を顕彰するため、敦賀町役場敷地(現敦賀市民文化センター)に建立された。しかし、1943(昭和18)年、戦争遂行にともなう金属不足を補うための勅令(金属類回収令)により供出され、戦後の1952(昭和27)年4月に石像として再建された。台座は当初のもので、裏面に二代荘七の功績を讃える「二代大和田荘七翁頌徳表」が刻まれている。文は建立時の敦賀町長加藤惣次郎である。

1989(平成元)年7月、敦賀港開港90周年記念事業として銅像が新設されることになったので、旧大和田銀行建物前に移設した。 敦賀市立博物館

二代大和田荘七(おおわだ・しょういち、1857~1947)は、安政4年(1857)、越前国敦賀(現・福井県敦賀市)の相生町に、薬種業を営む山本家の山本三郎兵衛の次男として生まれた。出生名は山本亀次郎。敦賀の豪商大和田荘兵衛(大慶屋/桶屋)の娘婿から分家を興し廻船業で富を蓄えた初代大和田荘七に、その才を見込まれる。敦賀の豪商・大和田家は、18世紀中頃から商人として敦賀での活動が確認でき、明治時代初頭まで、金融業や北前船で運ばれた荷物を売りさばいて財をなしたが、本家当主は代々、荘兵衛を名乗る。そして、八代荘兵衛の妹婿として大和田家に入り、分家したのが初代大和田荘七で、木綿問屋や廻船業を営み、八代荘兵衛とともに商売を繁盛させた人物。

初代大和田荘七に才を見込まれた山本亀次郎は、22歳で初代大和田荘七の長女万寿子と結婚して大和田家の婿養子となり、1887年(明治20年)、30歳のときに2代目大和田荘七を襲名し、その業を継ぐ。時代は近代資本主義経済の勃興期にあたり、二代荘七も時代の風をうけて敦賀の先進的な企業家に成長し、敦賀港を中核とする地域経済発展の礎を築く。1892(明治25)年に大和田銀行を開業して地域の金融拠点を創造し、1899(明治32)年の敦賀港外国貿易港指定にも中心的な役割を果たす。1907(明治40)年に開設された敦賀商業会議所(現敦賀商工会議所)の初代会頭となり、1912年(明治45)、新橋と金ケ崎(敦賀)間に欧亜国際連絡列車が運行。敦賀から対岸のロシア・シベリア鉄道を経由してヨーロッパ、さらには大西洋を越えてアメリカに至る「世界的公道」の構築をめざした。1947年(昭和22年)1月、90歳で死去。

二代大和田荘七の生前の1932(昭和7)年6月、敦賀港第二期修築工事が完成したのを機に、二代荘七の数々の功績を顕彰するため、二代大和田荘七の銅像が、二代大和田荘七が土地を寄付した敦賀町役場敷地(現・敦賀市民文化センター)に建立される。1943(昭和18)年、戦争遂行にともなう金属不足を補うための勅令(金属類回収令)により供出されたが、戦後の1952(昭和27)年4月に石像として再建された。1989年(平成元年)7月には敦賀港開港90周年記念事業の一環で、敦賀市民文化センターの敷地内に2代目大和田荘七の銅像が新設され、これまであった、この石像は、ここ旧大和田銀行本店(敦賀市立博物館)建物脇に移設された。

<写真下:「二代大和田荘七翁寿像」脇の案内板(福井県敦賀市相生町)(*2025年6月28日午後訪問撮影)

重要文化財 旧大和田銀行本店本館(敦賀市立博物館)

左にある建物は、近代敦賀港の経済を支えた大和田銀行の本店建物です。1925年(大正14)起工、1927年(昭和2)竣工。鉄骨レンガ造一部鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建で、設計は京都の吉田・永瀬建築事務所、施工は清水組(現清水建設)京都支店です。この周辺は、近世以来、昭和40年代ごろまで港町・敦賀の中心地でした。

規模の小さい地方の銀行建築でありながら、銀行としての機能だけでなく、市民が利用するための講堂(3階)やレストラン(地階)といった公共的な機能を備えていました。玄関を複数設け、銀行利用者とレストラン等の利用者との動線を分ける工夫もされています。また北陸で最初と言われるエレベーターを備え、暖房や水洗トイレも設置されており、館内では現在でもその痕跡が確認できます。

竣工当時「摩天閣」と新聞に評された高層建築は、国際港敦賀のランドマークとして敦賀湾を行きかう船からも遠望されたことでしょう。

*(画像)竣工当時の大和田銀行本店本舗(提供:清水建設)1927年

*(画像)大和田銀行の創始者・大和田荘七の肖像画。国際港敦賀の発展に貢献した。

*(画像)大和田銀行時代の窓口カウンター

*(画像)大正時代のエレベーター(機械遺産)1926年製作

<写真下:旧大和田銀行本店本館(敦賀市立博物館)(福井県敦賀市相生町)(*2025年6月28日午後訪問撮影)