- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

- 北陸を舞台とする小説 第24回 「内灘夫人」(五木 寛之 著)

北陸を舞台とする小説 第24回 「内灘夫人」(五木 寛之 著)

- 2025/8/25

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

- 「蒼ざめた馬」(ロープシン), 内灘小唄, 五木寛之, 内灘夫人, 内灘村, 内灘砂丘, 内灘闘争, 権現森, 王子野戦病院反対闘争

北陸を舞台とする小説 第20回 「内灘夫人」(五木 寛之 著)

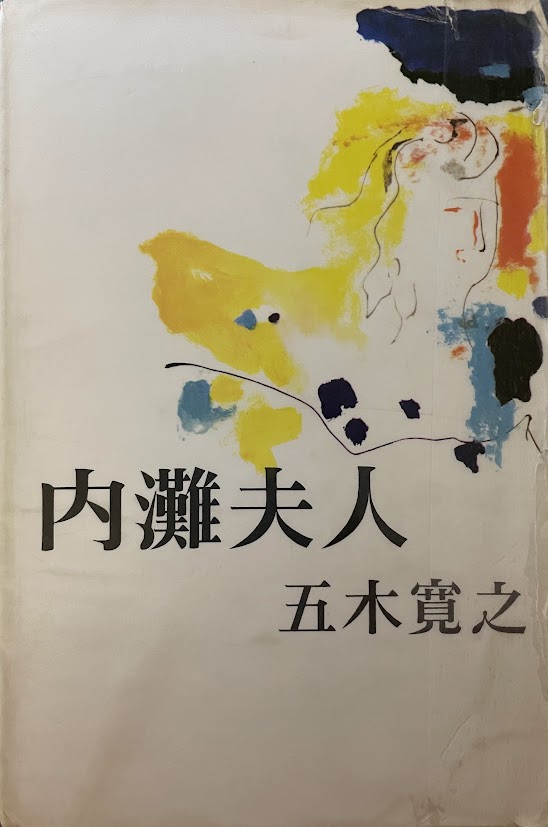

単行本「内灘夫人」(五木 寛之 著、新潮社、1969年10月発行)

文庫本「内灘夫人」(五木 寛之 著、新潮文庫<新潮社>、1972年3月発行)

<著者略歴> 五木 寛之(いつき ひろゆき)(*単行本・文庫本ともに著者略歴記載なし)

早稲田大学露文科中退。 編集者、ルポライターなどを経て、67年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、76年「青春の門 筑豊篇」ほかで吉川英治文学賞、2010年「親鸞」で毎日出版文化賞特別賞をそれぞれ受賞。 ほかの著書に「戒厳令の夜」「風の王国」「大河の一滴」「孤独のすすめ」などがある。

金沢と大変ゆかりのある1932年生まれの作家・五木寛之氏による小説『内灘夫人』は、石川県河北郡内灘村(1962年に町制施行で内灘町となる)で繰り広げられた内灘砂丘の米軍砲弾試射場反対闘争(内灘闘争)に参加し、その闘争の中で、当時の学生グループの一人と恋愛し学生結婚をした女性・沢木霧子が主人公の物語。1968年(昭和43年)8月30日から1969年(昭和44年)5月10日まで、『東京新聞』夕刊紙上に連載発表され、1969年(昭和44年)10月、新潮社より単行本として刊行。1952年(昭和27年)から内灘に試射場設置の話がもちあがり、最初は一時使用という形をとるが、やがて継続使用の方針が決まり、1953年(昭和28年)の夏が反対闘争のピークで、ヒロインの沢木霧子(旧姓・水尾霧子)が東京の大学1年生から2年生の時期。小説『内灘夫人』の主なストーリー展開時期は、内灘闘争のピークの1953年(昭和28年)から15年経った1968年(昭和43年)の5月半ばから翌1969年春で、大学紛争の学生運動活動家たちとの関わりが描かれる。

ヒロインの沢木霧子(旧姓・水尾霧子)は、東京の大学1年生の時から、石川県の内灘の米軍試射場反対闘争に参加し、その闘争の中で、当時の学生グループの一人だった沢木良平と恋愛し学生結婚をするが、夫の沢木良平は、その後、広告会社を興し、東京・銀座にオフィスを構える有能な事業家として成功。沢木霧子は、多感な季節を学生運動の嵐の中で送り、あまりに鮮やかな充実感を味わった霧子は、かつての同志である夫に絶望して、時間と経済的に恵まれながら、束の間のアヴァンチュールに生の燃焼を求めては、死んだように生きていたが、そのの現状と自分の生き方に対する自己嫌悪を感じていた。物語は、1968年(昭和43年)5月なかば、東京・新宿駅東口の広場から始まり、一番最初の章のタイトルは「誘惑」。

北九州の地方都市で開業医を営む父を持つ東京の文学部の学生・森田克己は、仲間の学生活動家たちとともに、都内に設置された米軍野戦病院撤去運動の署名と、街頭カンパ活動に参加していた時。新宿で女性の遊び仲間とフラメンコの踊りを見る前に友達を待っていた沢木霧子から誘われ、その日の夜、霧子が自宅とは別に青山に借りている個人の部屋に誘われ夜を共にする。有閑マダムの退屈しのぎからかと思う森田克己に対し、霧子の方は、カンパを求めて叫んでいる青年・森田克己の顔が、顎の尖った、額の広い知的な青年の顔で、夫・沢木良平の十数年前の学生だった頃の顔とあまりにもそっくりと感じていた。十数年前の夫・沢木良平は、頬が削げ、尖った顎と、赤茶けた髪を持った痩せた猫背の青年で、目だけが異様に硬い光をおび、早口でたたみかけるような喋り方。そのくせ、ふとした瞬間に、ひどく弱々しい幼児のようなはにかみを見せることがあった。彼の周囲には、引き裂かれた果実の断面のような、みずみずしく爽やかなものが立ち込めていた。1967年10月・11月の羽田事件、1968年1月の佐世保原子力空母阻止闘争、1968年4月の王子野戦病院反対闘争と続いている時代。

一度きりの出会いで、そのまま別れた沢木霧子と森田克己であったが、森田克己が、新宿の紀伊国屋書店で、思わず、「人民戦線以後」という評論集を万引きしてしまい、騒ぎになっているところに、沢木霧子が現れ、偶然の再会を果たす。その翌日に、沢木霧子は、森田克己を連れ添って、羽田から小松に飛び、そこから金沢の東山町の旅館に泊まり、茶屋で遊び、翌日には、内灘海岸を二人で訪れる。「あの頃は内灘といえば日本中の人が知っていたわ。学生や労働者も、知識人や芸術家も、お坊さんたちまでがこの内灘に乗り込んできたのよ」と霧子は森田克己に当時の内灘闘争の様子を話したりするが、「わたしはもう二度とここへこないためにきたのよ、二度と内灘のことを思い出さないために、自分の過去と完全に絶縁するためにね。そうでないと、わたしはこのままでは駄目になってしまうわ。あの年の夏を忘れない限りは、わたしはもう死ぬしかなくなりそうよ」と、内灘に来た理由を説明する。

物語は、過去に美しすぎる青春をもち、自らの情熱を信じえた日々を心の支えにしながらも荒んだ生活を過ごす女性が、どう再生していけるのか?というメインテーマを中心に、森田克己の恋人で、学生運動活動家の女子学生で森田克己の子を宿す西条杏子、沢木霧子の夫・沢木良平の会社の19歳の秘書・江夏翠、沢木霧子のテレフォンセックスの相手の画家・江夏信三、沢木家の住込みの中年家政婦の江原富江たちが、ヒロインの沢木霧子の周囲に登場し展開していく。沢木霧子は、内灘でも、森田克己から、「あなたたちの時代の学生運動と、ぼくらの世代とでは大きな違いがあるんです。ぼくらはより現実的、意識的に動いているけど、あなたの持っている学生運動のイメージは、ひどく叙情的でロマンチックなものらしい。昔のことは、とかく美化されて憶い出されるものだけど、余りそれにこだわるのはナンセンスだと思うな」と言われているが、内灘闘争時代の学生運動とは繋がらない、森田克己や西条杏子の学生運動の世代の存在を対比させている。男女の仲になりそうな沢木良平と江夏翠の会話でも、江夏翠が、朝鮮戦争は聞いたことはあるわとか、メーデー事件は知らないということに愕然するが、全く別の世界に住んでいて、それも当たり前だと思い直すシーンもあり。

同じ時代を熱く生きた沢木良平と沢木霧子の2人の間にも時が経ち、通い合うものが無くなる。「青春というやつは人間の一生において、ほんのとば口に過ぎん。学生時代の理想や情熱が、年を経ても変らない方が不自然なんだ。おれは以前は社会のしくみや人間の幸福とは何かを、はっきり理解したつもりでいた。そして、年を取った連中が少しずつ考えや生き方を変えて行くのを、人間が駄目になって行く過程として考えていた。だが、今はちがう。若い時代に一つしか見えなかったものが、さまざまな側面から見えてくる。影の部分も含めて、人間の生活というもの、世の中というものが、もっと複雑な形で理解できるようになる。それにしたがって、右は右、左には左、良いこと、悪いこと、保守、革新、というふうに、はっきり割り切ることのむずかしさを感ずるようになってきたんだ」という良平に対し、「人間は年と共に変る。でも、それをあなたは正当化し、そこに居なおろうとしてるわ。自分が変ることを、苦しみながら認めるのと、それを正しいとして自分を正当化するのとは全く違うことよ」と霧子は反発する。

単行本の「あとがき」(1969・夏・金沢にて)で、著者は、この小説の中で「ある他人」の身の上話を書こうとしたのではなく、いわば自分の内側を作中人物に託することが多く、「内灘夫人」は私だ、という意識が常に頭の奥に点滅していたと述べてから、”内灘は、私にとって現在も最も好きな場所の一つであるだけでなく、私自身のある時期の記憶と重なり合って、いつまでも消え去ることなく残る場所のような気がしています。16年前の内灘の姿は、もうすでにそこにはありません。エセアカシアの森も、村も、砂丘もすっかり変りました。今は廃墟となったコンクリートの弾薬庫が、なかば砂に埋もれて残っている横で、夏は北陸エレキ大会やゴーゴーのコンテストが華やかに催されていますし、冬も海を見にくるマイカーでにぎわっています。しかし、内灘の森や砂丘は変わってしまっても、内灘とか、権現森とかいう言葉に対して現在も変らぬ或る痛切なイメージを抱き続けて、それぞれの人生を生きている人々は決して少なくないはずです。そして、そんな私自身の感慨に強い衝撃をあたえたのは、「内灘」という地名に、全く何ひとつ過去の事件のイメージを持っていない若い世代の存在でした。」と書いている。

尚、著者の1932年、福岡県八女郡に生まれた五木寛之氏は、1965年4月に学生時代から交際していた早大文学部の後輩、金沢市出身の旧姓・岡玲子さん(1934年、金沢市生まれ)と結婚し、東京でのマスコミ関連の仕事から退き、1965年6月に金沢に転居し小説執筆に取りかかる。金沢移住後の1966年「さらばモスクワ愚連隊」で第6回小説現代新人賞、1967年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞を受賞、1967年発表のエッセイ「風に吹かれて」も大ベストセラーとなるなど、小説家・随筆家として大成功し1969年10月に東京へ転居するまでの4年間を金沢で暮らしている。本作品が『東京新聞』夕刊紙上に連載発表されている時期は、この金沢在住時代。登場人物の森田克己は北九州の地方都市出身で、東京の大学の文学部とのみ書かれているが、大学は場所や建物の様子から早稲田大学を想起でき、また大学図書館を放火しようとする場面で登場する本が、ロシアの革命家・政治家・著作家ボリス・サヴィンコフ(筆名ロープシン)の『蒼ざめた馬』。

物語の主な舞台は、東京ながら、金沢と内灘は重要な場所として度々登場。その中では、河北潟。銭屋五兵衛の河北潟の干拓、国の干拓工事。河北潟と日本海にはさまれた南北に細長い砂丘地帯の内灘。内灘の機具橋(はたごばし)や権現森、内灘のアカシア団地などの話題に触れられ、「昔は能登から加賀の海岸地帯にかけて、ずうっと長い森林地帯が続いていたという説があるの。これを<棹の森>と呼んでいたそう。権現森は、その<棹の森>の一部だと言われている。小高い丘には藩政時代、海上を見張るための遠見番所があった。」とも、沢木霧子の口から紹介している。内灘以外にも、金沢を愛する五木寛之氏らしく、金沢の街の様子もいろいろと言及している。東京・新宿のゴーゴーバーで、沢木良平が、若者たちばかりの中で、ステージにあがり、♪沖のかもめも いわしの群れもよ 浜を返せとね 泣いている ダンチョネ♪と、内灘小唄という、若い頃に歌った替え歌を歌うシーンもなかなか印象的だ。

目次

誘惑/ 暗い夜/ 夢の中の風景/ イメージ・セックス/ 青春の淵から/ 深夜の顔/ 再会の時/ 過去への扉/ 都会の底で/ 異常な夏/ 遠い声/ 幼い悪女たち/ 父と娘/ 愛の童話/ 燃える樹/ 閉ざされた庭/ 訣別のとき/ 北の街で/ 怒りと哀しみと/ 孤独なる出発 あとがき(単行本)/解説(文庫本)

<主なストーリー展開時代>

・1968年5月中旬~1969年3月

<主なストーリー展開場所>

・東京(新宿、青山、下落合、四谷、大田区、銀座、羽田、赤坂、六本木、中野、晴海、桜田門、日比谷、郊外) ・石川(小松、金沢、内灘) ・札幌 ・横浜

<主な登場人物>

・沢木霧子(旧姓は水尾霧子。現在は東京・銀座の広告代理店社長夫人)

・森田克己(北九州の地方都市出身で開業医の息子。東京の大学の文学部の大学生で学生運動活動家)

・西条杏子(森田克己の恋人で、学生運動活動家の女子学生)

・沢木良平(沢木霧子の夫で、銀座7丁目にオフィスを持つ広告代理店社長)

・江夏翠(沢木良平の会社の秘書で19歳。画家の父親と二人暮らし)

・江夏信三(画家)

・江原富江(沢木家の住込みの中年家政婦)

・花森英子(沢木霧子の遊び友達で3歳上)

・黒沢秀人(かつて基地問題研究会で一緒だったにいた)

・金沢の東山町の尾花旅館のおかみ

・金沢の東山町の尾花旅館の仲居

・金沢のひがし茶屋街の茶屋のおかみ

・金沢の若い芸妓

・荻尾(笛で有名な50年配の老妓)

・田辺博(森田克己や西条杏子と同じ学生運動グループの学究型の大学生)

・黒木清造(田辺博の主任教授)

・小峰麻子(新宿のスペイン風レストランでのただ一人の日本人の女の踊り手)

・ゴンザレス(新宿のスペイン風レストランでスペイン人男性の踊り手)

・森田克己の戸塚の下宿の若奥さん

・神島(沢木良平の運転手)

・花森省吾(花森英子の夫。都内に数件のレストランや高級バーを経営している中国人で帰化)

・山崎(沢木良平の会社の経理課長)

・新宿の紀伊国屋書店の男性スタッフ

・シンナーを吸っているらしい異様な格好のフーテンの男性

・ケリー(5人グループのグループ・サウンズのイーグルスの一人)

・会員制サロンの制服の男

・新宿のゴーゴーも踊れる店「ブラック・ビー」の男性スタッフ

・沢木霧子と森田克己が乗った小松空港から金沢市内までのタクシーの男性運転手

・沢木霧子と森田克己が乗った金沢市内から内灘海岸までのタクシーの男性運転手

・沢木霧子が一人で乗った金沢市内から内灘海岸までのタクシーの男性運転手

・新宿のコーヒー専門店の銀髪の老人のマスター

・東京・中野のクラシック音楽のコレクションで知られる古い喫茶店の少女店員

・四郎とジョージ(金持の子弟たちが集まるので知られている私立大学の男子学生たち)

・森田克己がアルバイトとして住み込む中野の牛乳配達店の店主やその妻たち、同僚の青年たち

・浜口(森田克己と同じ大学の文学部の学生で学生運動活動家)

・高原(森田克己と同じ大学の理工科の学生で学生運動活動家)

・西条杏子が運び込まれる大学附近の山崎病院の若い看護婦

・早見(山崎病院に集まった報道関係者たちの一人)

・森田克己の顔見知りのガソリンスタンドで働く青年

・田宮(東朝新聞社の社会部。沢木霧子の大学時代の同級生)

・東京・青山一丁目の交差点の角の新聞販売店の青年