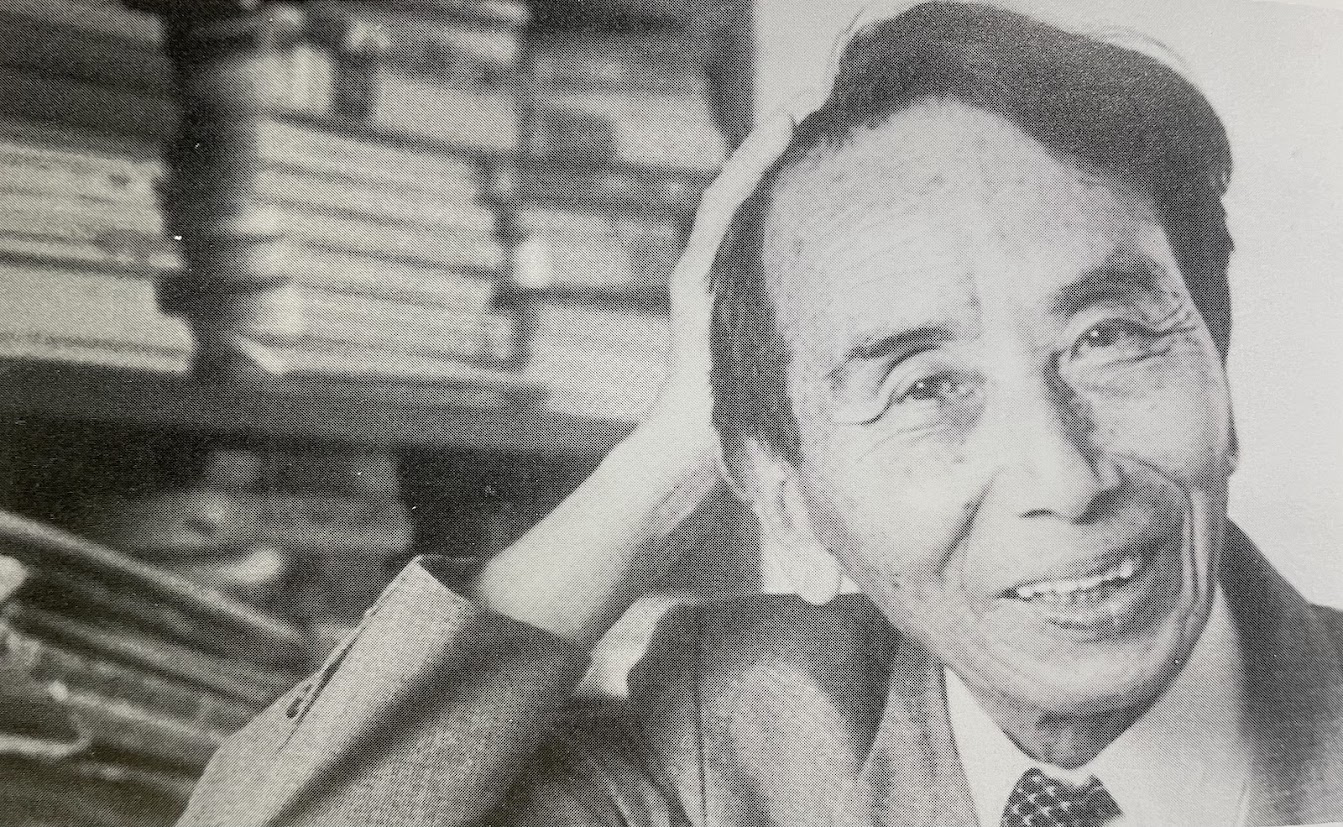

北陸ゆかりの作家 「森山 啓」(1904年~1991年)

森山啓(本名:森松慶治)氏は、富山人出身の両親(父親は本礪波郡野尻村出身で現南砺市、母親は西砺波郡戸出町出身で現高岡市)のもと、旧制中学教師であった父親が富山県立富山中学から明治36年(1903年)に新潟県村上中学に転任となり、新潟県岩船郡村上本町(現・村上市)で1904年(明治37年)3月10日に生誕。その後、父親が新潟県立高田中学の教師に転任し、新潟県内の高田市に転居するも、新潟県での生活は生後4歳半までで、1908年11月末には、父親が富山県立高岡中学に転任により、家族で新潟県高田から富山県高岡に移住となり、その後は小学2年修了の1912年春までの約3年半は富山県高岡市在住。その後は父親が福井県立福井中学の教師となり、森山啓 氏は、1912年4月の宝永小学3年から1916年に福井中学に首席で進学。1920年秋、金沢の第四高等学校に入学までの約8年半は家族と共に福井市内で生活。2度の福井市の実家での長期の病気休学もありながら金沢で第四高等学校学生生活を過ごし、明治後半・大正時代の幼少から小学・中学・高校の学生生活は、富山・福井・石川の北陸各地で暮らし北陸に非常にゆかりがある作家。

1925年4月、東京帝国大学文学部哲学科美学科に入学。東大美学科在学中に、福井県坂井郡高椋村(現・坂井市丸岡町)出身の中野重治と親交を持ち、プロレタリア芸術運動に携り、1928年に大学を中退。弱体化しているプロレタリア文学運動立て直しの有力な担い手の一人として、大変な生活苦の中で華やかな文学的活躍は注目されるも、その後「転向」。1941年(昭和16年)8月、夫人みよさんの生まれ故郷で家族の待つ石川県小松市に疎開し移住。1942年には『海の扇』で新潮社文芸賞を受賞。その後も長く石川県小松市で作家活動を続けていたが、1978年10月、40年近く住んだ小松を離れ石川県松任市(現・白山市)に転居し1991年に松任市の病院で死去。1925年から1941年の16年間の期間は東京ながら、37歳の1941年から87歳の1991年病没までの後半生の約50年も、北陸の石川県(小松市・松任市)で長らく過ごしている。

⇒本サイト「南越書屋」内の森山啓 関連記事

・北陸ゆかりの作家による作品「谷間の女たち」(森山 啓 著)

・北陸の文学碑「森山啓文学碑」<安宅公園内>(石川県小松市安宅町)

・北陸関連の図録・資料文献・報告書「森山啓 追悼特別展」(小松市立図書館 編)

森山 啓の年譜 <「森山啓の記録 ーその人と文学 ー」参考引用>

・明治37年(1904年)

本名は森松慶二。明治37年(1904)3月10日、新潟県岩船郡村上本町(現・村上市)で、父・瀬造(28歳)、母・ゆき(雪子、21歳)の次男として生まれた。父は、富山県東砺波郡野尻村木江、自作農兼地主の二男、富山師範卒業後、小学校教師となる。そのかたわら検定試験に合格し、旧制中等学校の数学と物理学の教師免状をとった。明治35年(1902)、県立富山中学校の教師となり、翌36年(1903)に新潟県立村上中学校に転任、森山啓の出生当時は、新潟県立村上中学校で数学を担当。母は、富山県西砺波郡戸出町の商家の七女、14歳で21歳の瀬造と結婚。家族としては、兄・茂造(明治32年生まれ、5歳)、姉せき(明治34年生まれ、3歳)があった。

・明治39年(1906年)ー2歳

父が新潟県立高田中学校に転勤となり、一家は高田に移り住む。

・明治40年(1907年)ー3歳

6月、弟・修三が生まれたが、誕生の翌月に病死。

・明治41年(1908年)ー4歳

6月、兄・茂造がジフテリヤで死亡(9歳)。11月末、父が富山県立高岡中学校に転任のため、新潟県の直江津港から富山県の伏木港行きの小さな旅客船に乗る。高岡では、新横町の借家に入る。

・明治42年(1910年)ー6歳

高岡の定塚町尋常小学校に入学。11月、弟・勇が生まれたが、三日後に病死。

・明治44年(1911年)-7歳

夏休みに入って間もなく、父に連れられて金沢の兼六園に遊びに行き帰宅後、突然発熱、チフスと診断。

母・ゆきは、12月19日午前6時に、自宅の台所の板の間で日本剃刀で喉笛を切って自殺(享年28歳)

・明治45年・大正元年(1912年)-8歳

2月、父が福井県立福井中学校へ転出。3学期が終わるまでの間、高岡市二番町にある定塚町尋常小学校の大窪薫先生の家(当主は大窪薫の兄で銀行員)に預けられる。父との結婚を内諾して姉弟を預かる。3月末、迎えにきた父に連れられ、汽車で福井に向かい、福井市の八軒町の古い侍屋敷の借家で父子の生活。4月から福井市の宝永尋常小学校へ通学しはじめる。この春、高岡から大窪薫を義母として迎えた。

・大正2年(1913年)ー9歳

福井市尾上中町の新しい借家に移る。7月、弟・秀夫が生まれる。

・大正4年(1915年)ー11歳

宝永小学校に近い江戸上町29番地の1の借家に移る。2月、妹・節(さだ)が生まれる。

・大正5年(1916年)ー12歳

3月、福井中学校の入学試験に首席で合格。当時、父は福井中学で数学を担当し、生徒監督部長。

8月、一家で山中温泉に遊ぶ。また、避暑と海水浴を兼ねて、坂井郡三国町安島で過ごす。

・大正6年(1917年)ー13歳

春、宝永中町23番地の加藤氏の持ち家の武家屋敷に移り住む。

・大正7年(1918年)ー14歳

3月、姉・せき、福井高等女学校を卒業。8月、同級生で、福井中学校長・大島英助の次男・武夫が来宅、以後親密な交際がはじまる。9月、弟・隆が生まれる。

・大正9年(1920年)ー16歳

3月、福井中学4年修了。一年時の席次は、144人中4番であったが、2年以降首席を通す。7月、この年から制度が変わり、中学4年修了で高校の入試を受けられるようになったので、大島武夫と第四高等学校受験のため金沢に行く。9月、大島武夫は理科、森山啓は文科甲類に合格、二人とも時習寮に入る。初冬のある日、大島武夫と香林坊のスメル館で映画を見た帰途、大島武夫の下宿先で発熱し、2日後、野町広小路近くの那谷病院へ行き、急性気管支カタルと診断され、一カ月近く入院。

・大正10年(1921年)ー17歳

一年生の学年末試験後発熱し、金沢市彦三町のU病院で診断の結果、結核性の肺浸潤で、一年間休学し、療養するように言われる。福井に帰省して診断を受けると結核性の肋膜炎と診断される。大島武夫も肺尖カタルと診断を受け、U病院に通院。森山啓は自宅の一室に籠り、自然療法を取ることにする。大島武夫の実兄・英夫は、四高の三年生で、来春の卒業後、下宿していた角谷(すみたに)家から後替わりする四高生の世話をたのまれて、森山啓を紹介。大島武夫の勧めもあって、年末に、金沢市高岡町上藪ノ内(現・香林坊2丁目10番地あたり)の角谷家を訪う。母娘が住んでいて、娘は、大島武夫が会うように勧めた「谷間の白百合のような少女」みよで、後の森山啓夫人。2月、姉せきは、福井市薮川中町、並木豊と結婚。

*角谷みよは、小松生まれで、生後5か月で父親・三太郎に死なれ、女手ひとつで娘を育てていた母・いとは、親類の借金の保証人になって破産、金沢の新堅町の借家に移ってメリヤス店を開いたが、二度目の破産となる。角谷みよは、能美郡小松町字京町(現・小松市京町)67番地に於て明治38年(1905)12月15日出生。

・大正11年(1922年)ー18歳

大島武夫の強い勧めもあって、角谷家に下宿することになる。このとき、みよは北陸女学校の生徒で、16歳。7月頃から二人の親密度が深くなり、女学校四年生のみよと夫婦約束をする。10月、姉・せきは、並木豊と協議離婚。1年8ヶ月の結婚生活。

・大正12年(1923年)ー19歳

1月、大島武夫がみよを想っていることを知って悩んだあげく、みよの家から遠くない金沢市の長町二番丁の未亡人の家に引っ越す。3月、検診のためにU病院へ行く大島武夫に同行、ついでに健康診断を受けると慢性腹膜炎を言い渡され(10年後にこれが誤診であったことが判る)、二人とも休学することになる。福井の家には、離婚した姉・せきが帰っていたが、姉は将来のことも考えて、師範学校に入ることになる。この夏、大島武夫と二人で福井県坂井郡雄島村安島(あんとう)で保養。2人とも作家を志す。角谷みよは、金沢市内の池田町へ母とともに引っ越す。みよより音信を得て、この年の初冬、休学中に、みよと逢って、また夫婦約束をしたが、帰りにはその約束を取り消し、別れ話に決着をつけた。

・大正13年(1924年)ー20歳

4月から金沢市の長町二番丁に下宿して通学。大島武夫は、転地療養の必要から四高を退学して、静岡の高校に転入学。森山啓とみよとの仲を察していた大島武夫から、金沢を去るにあたり、みよと将来結婚せよと手紙で伝えてきたため、みよとの関係が再燃し、また夫婦約束をする。秋になって、文化祭開催中の四高の運動場でみよを見かけ、その家を訪ねる。求められるままにその日のうちにみよの家に引っ越す。この年、波多野精一の『哲学史要』を読み、スピノザ哲学にはじめて関心をもち、大学での志望専攻科目は、高山樗牛の影響もあって哲学と美学に決定。

・大正14年(1925年)ー21歳

角谷みよは、母とともに金沢市裏古寺町へ転居。そのころからみよは眼病を病み始める。みよの懇請によって、森山啓はその家の二階で暮らし、いよいよ二人の仲は深間にはまる。三月、四高卒業。四高時代の金沢在住中、時習寮の後は、九人橋、高岡町上藪ノ内、長町一番町、長町四番町、裏古寺町と下宿を変えた。四高在学は、2年休学、5年間。

4月、東京帝国大学文学部哲学美学科に入学。半盲目になったみよを金沢に残して、福井県出身学生宿舎・輔仁会(小石川区金富町20)に寄宿。その後、東京本郷追分町に下宿、めったに登校せず。姉は、福井県立師範学校を卒業、7月に小学校本科正教員の免状を得て海辺に近い辺地の小学校に勤める。しかし1年足らずで退職させられる。そして父との折り合いが悪く、富山の祖母(生母ゆきの母)の家に預けられる。そこでも長くおられず、啓が姉を迎えに行くことになる。8月、四高出身の学生で同人誌『山上』を創刊。森松一雄の筆名で小説「巣立ちゆく」「丘陵と島土」を発表、3号で廃刊。東大学生の伊藤専一編集の文芸誌『朱門』の創刊準備会に、山上同人として出席。

・大正15年・昭和元年(1926年)ー22歳

この年、東大構内池畔で、中野重治にはじめて会い、自己紹介をする。雑誌『驢馬』に発表された中野の抒情詩や、学内での中野の文学に関する演説、討論からも影響を受ける。勧誘を受けた『朱門』を離れて、中野重治らが指導的役割を演じていた「社会文芸研究会」に入る。年末に中野の紹介で学内の新人会に入会。

・昭和2年(1927年)ー23歳

4月、角谷みよは、眼病が快方に向かい、金沢市石浦町の共同火災保険金沢支店の事務員となる。6月、分裂後の日本プロレタリア芸術連盟に参加、中央委員をつとめる。9月、継母薫が胃癌で逝く。継母が金沢大学病院に入院以降、啓は金沢に戻り、その臨終まで付き添い看病していた。12月、福井中学以来の親友・大島武夫も逝く。年末に、「プロ芸」(日本プロレタリア芸術連盟)に参加、詩の処女作「犠牲者の身内」を『プロレタリア芸術』12月号に発表。長詩「レーニン及びカール・ローザー」が、中野重治と、『プロレタリア芸術』編集者の佐藤武夫の認めるところとなり、同誌正月号に掲載される。その後、プロ芸の文学部長に推される。

・昭和3年(1928年)-24歳

2月、父が家の玄関前の除雪中、腸から大出血、直腸癌と診断される。父から呼ばれて帰省し、幼い弟妹3人を養うべき日が近いことを知る。この上みよと結婚して、みよの母も養うことは、生計上、不可能であると考え、みよに、別れの手紙を書き送る。しかし、その直後、後悔して別れ話の取り消しの手紙を投函。その2通が同時にみよに配達される。父の看病をしながら、卒業論文「スピノザとゲーテ、ハイネ」を大急ぎで書いたが、締切時間に5分遅れたため、学校の事務員によって受理を拒まれる。そこで美学のQ教授の私邸へ持参したが、そこでも受け付けられなかった。学年末試験は通っていたが、「文学士」になることは断念、ペン一本で生きる決心をする。一方で、もう一学期在学して授業料を納めるなら、卒業論文は受け付けられるとかで、四高出身の文友たちが金を出しあい授業料を作ってくれたが、それを病父に見舞金として送る。また、四高出身の友人が、その兄が専務をしていた丸之内のN生命保険会社へ就職させてくれたが、一日出勤したきり詩作に夢中になり退社する。

ナップに加入、プロレタリア文学の作家になるために、自分の生活改革をはじめようと、本郷追分町の下宿を出て、深川の貧民街に住み、労働者の仲間に入るが、体調を崩し、新宿角筈(プロ芸合宿所)へ移る。この間、中野重治の世話で、翻訳の下請けをして生きるなど、生活面で中野重治の援助が大きかった。深川の貧民街に住んでいたとき、啓をたよって上京した姉は、しばらく同居してから、高円寺のカフェーの女給になっていた。

・昭和4年(1929年)ー25歳

1月、芦原温泉のKという温泉宿兼よろず屋の、離れ座敷を借りて療養中の父の看病に帰省。父に代わり家事、弟妹の世話、そして詩や論文の執筆をする。6月10日、父・瀬造が病没。享年53歳。同日、家督相続。弟妹(秀夫、節子、隆)を養うため、芦原の魚屋の離れを借りて住む。甲府市のあるカフェで働いているという姉に電報を送るが、受取人所在不明でかえってきた。8月、家事や弟妹の世話に手を焼き、一時だけでも手伝ってもらおうと、金沢市長町四番丁に移り住んでいたみよを訪れる。みよは会社に出勤中であったが、急に思いを決め、母のいとにみよとの結婚を申し込む。喜んだ母は、その3日後に、小松に住むみよの叔母を招き、その立ち会いのもと、香林坊の料亭くらやの2階で簡単な結婚式を挙げる。

・昭和5年(1930年)-26歳

4月、福井県芦原温泉の魚屋の借家住まいから、福井市清川中町に引っ越す。みよも会社勤めをやめて同居する。6月、長女けい子(恵子)出生。金沢の実家で出産したみよが、福井の家へもどってくるのを待って、みよに弟妹の世話を一任して単身上京、本所区押上の民家に下宿、詩と詩論を発表する。

・昭和6年(1931年)-27歳

この年、妻子と中学校、女学校、小学校をそれぞれ卒業した弟妹と、あわせて5人を東京に呼び寄せ、上落合の借家に住む。妹と末弟は就職したものの、上の弟・英夫は病に倒れる。『中野重治詩集』につづいて、ナップ出版部kら、処女詩集『北平の風のなかで』を刊行予定で広告が出たものの、『中野重治詩集』の製本中の発禁につづき、これも上梓以前に発禁となる。

・昭和7年(1932年)-28歳

1月、身の置かれた状況を考え、妻子を金沢へ帰す。妻子は、金沢市油車の谷森(義母の知人)宅の2階に義母と共に落ち着く。2月、病に倒れたみよの見舞いに金沢を訪れ、義母、妻子の住む油車の住まいは工場が隣接し、空気が悪いため、移転を勧め、一家はそれに応じて金沢市大藪小路(現片町2丁目)に引っ越す。4月、日本プロレタリア文化連盟(略称コップ)への大弾圧があって、中野重治(昭和9年5月釈放)や窪川鶴次郎(昭和8年11月釈放)らは殆どの加盟者が検挙される。豊多摩刑務所に未決で拘置中の中野重治に面会に行きむせび泣く。泣いたことを恥ながら帰り、中野重治、窪川鶴次郎らの留守を守ろうと決意、猛然と評論を書きはじめる。一方、自分自身も身の危険を感じる。金沢へ帰る際、みよが書籍、手紙類を預かったが、特高(広坂署)の手入れを受けた後、すべて焼き払う。5月、初めての単行本『プロレタリア詩のために』を白楊社より刊行。この年、市外落合町葛ヶ谷に住む。

・昭和8年(1933年)ー29歳

1月、大喀血をし、秀夫と枕を並べて床に就く。金沢では、正月から病んでいた長女けい子は、29日、尿毒症のために死亡。9月、耕進社から刊行予定の詩集『隅田河』が製本以前に発禁となる。11月、最初の評論集『芸術上のレアリズムと唯物論哲学』を文化集団社より刊行。

・昭和9年(1934年)ー30歳

2月、日本プロレタリア作家同盟解散のため、拡大中央委員会が開催される。3月末、金沢へみよを迎えに行き、帰途、粟津温泉法師旅館に一泊、京都三条の旅館に一泊。高田馬場駅近くのアパートに、3年ぶりで同棲。3月、ナウカ社より雑誌『文学評論』創刊。創刊準備では編集者が渡辺順三、編集スタッフが亀井勝一郎、徳永直、森山啓(創刊後、亀井勝一郎は『文学評論』から次第に遠ざかって、後に『日本浪漫派』(昭和10年創刊)の論客となる)。5月、中野重治が保釈となる。『文学評論』の編集スタッフに、中野重治、窪川鶴次郎、窪川(佐多)稲子、中條(宮本)百合子が加わる。島木健作の「癩」を『文芸評論』4月号に推す。同年齢の島木健作との交際が始まる。この年から各種詩誌発表の評論が急激に増え、その題材も、創作・短歌・俳句などへと広がりをみせている。この活発な執筆活動は、昭和15年の検挙まで続く。秋ころ、みよが妊娠し、渡辺順三の世話で世田谷二丁目の平屋へ引っ越す。

・昭和10年(1935年)-31歳

5月、長男健介出生。5月以降、近くに島木健作が夫婦で越して来る。このころ(4月末~5月はじめ)、みよの母も上京して同居。弟・秀夫、別居して病を養う。9月、第三詩集『潮流』が500部出版(ナウカ社)され、伏字が多いものの、初めての詩集刊行に感涙。12月、弟・秀夫豊島病院に入院、17日病没。享年22歳。秀夫は、阿部秀夫の筆名で『詩精神』『文学評論』などに評論を発表、将来を期待されていた。

・昭和11年(1936年)ー32歳

1月、妻子を愛せずにおれなくなった生き方を詩「むかし或る国に或る男があった」に託し『中央公論』1月号に発表。同月、昭和9年再刊の『文学界』に島木健作とともに同人として参加。

・昭和12年(1937年)ー33歳

2月、亡き弟秀夫への悲歌の意味を持つ長編小説『収穫以前』を改造社の『文芸』に発表、中野重治、伊藤整、窪川鶴次郎、阿部知二、武田麟太郎らの批評を受けた。これまで評論家ないし詩人としてしか見られていなかったが、ここで小説家としても認められ、以後続けて小説を書く自信を得た。

・昭和13年(1938年)ー34歳

11月、農民文学懇話会に発足と同時に参加。同懇話会には、時の農相有馬頼寧の援助があったにもかかわらず、会員は、農民文学の主なる論客であったため、憲兵が顔実検に来るなど、風当たりが強くなる。12月、親不知、三国方面に旅行。

・昭和14年(1939年)ー35歳

3月、随筆「私の小説勉強」を発表(『文芸』)し、4月に『日本海辺』、11月に『北窓ひらく』と、小説集を刊行、小説家としての着実な歩みを示す。この年、妹節結婚。其の結婚式に出席。共産党には入っていなかったが、戦時下の弾圧は、もはや政党関係以外の文章、著書にも加えられつつあった。

・昭和15年(1940年)ー36歳

1月、12日、次男勤出生。1月29日、「遠方の人」執筆中、唯物論研究会(昭和7年から13年)への思想弾圧と関連して世田谷の若林署に連行され、10月末まで留置される。釈放後、ただちに「遠方の人」の続編を執筆。拘束中の家族の生活は『文学界』編集部及び同人、農民文学懇話会の橋本英吉、和田傳、丸山義二、島木健作、有馬頼寧、世田谷在住の中野重治、青野季吉、渡辺順三、間宮茂輔、徳永直、大竹博吉その他多数の作家知友の経済的援助で支えられた。

・昭和16年(1941年)ー37歳

1月、義母が健介をつれて故郷の小松市へ移住。つづいてみよと次男の勤、小松へ行く。熱海の生々寮で保養しながら、「誰にささげん」「暮春」などを書く。5月、式場隆三と、文芸春秋社の厚意で、印税の一部を前借して、長編「海の扇」を書き始める。8月、家族の待つ小松市に移住。市内大和町に住む。みよは角谷家の一人娘であったため、戸籍の上では内妻であったが、この機に、次男勤を角谷家の養子とし、みよを正式に入籍する。12月、石塚友二の厚意で『遠方の人』を甲鳥書林より刊行。

・昭和17年(1942年)ー38歳

4月、義母いと肺炎により病没、小松市今江町の共同墓地に埋葬。

・昭和18年(1943年)ー39歳

4月、小説集『海の扇』(昭和17年7月文芸春秋社刊行)で第6回新潮社文芸賞受賞、日本文学報国会の賞(国債)を添えて賞金2千円を貰う。10月16日、次男勤病没、享年3歳。

・昭和19年(1944年)ー40歳

春、徴用令を受ける。履歴書を見た動員署長より学校勤務の意向を聞かれ、教師の道を選ぶ、2月、石川県立小松商業学校教授嘱託(専任講師)となり、作品の発表を止める。4月、小松商業学校が農学校へ転換することになり、石川県立小松農学校が開校し、商業学校の校舎に入る。商・農両校の兼務となり、主として商業の国語・英語を担当、生徒の動員先へも出向く。9月、教授嘱託から教諭に昇格。秋、津市の三重農林専門学校へ半年の予定で、農学講習を受けに出発、妻子と別れて津市の学寮で暮らす。

・昭和20年(1945年)ー41歳

4月、石川県立小松農学校教諭となる。主として農学校の国語と農業実習を担当、生徒とともに開墾の畑を作り、また農村の出征兵の留守家族のために農耕の勤労作業に出かける、8月、終戦。このころ一家は、小松市上牧町の農家宮本方に間借り。10月、旧日本文学報国会会員の伊藤武雄(四高教授ドイツ文学)、大沢衛(同英文学)、窪田敏夫(同国文学)、川口久雄(金沢高師教授国文学)、暁烏敏(宗教家)、森山啓らの呼びかけで、石川文化懇話会が結成され、同月16日、女子師範学校の会議室で第一回総会を開催。同月、連合軍の再教育方針の指令に反発して県下の中等学校でストライキが起こり、小松商・農学校でも同調。ストライキには先生の排斥も含まれていたが、啓と岡本春樹先生だけが排斥されず。12月、宮崎孝政、中村慎吉らと北陸詩人会を結成。

・昭和21年(1946年)ー42歳

3月、新発足の農民文学者会(代表、武川重太郎)に参加、機関誌『大地』の編集委員となる。同月末、学校の寄付金集めに精神的な負担を感じ、石川県立小松農学校を辞職し、作家生活に戻る。同月、20日、福井県芦原温泉でひらかれた中部日本新聞社福井支局主催の座談会で、戦後はじめて詩人と作家たちー三好達治、多田裕計、山本和夫ーに逢う。5月、小松市上牧町から同市梯町清水方へ転居。12月、北陸文学会の創立総会が、金沢市香林坊の料亭魚半で開催され、委員長(会長)兼編集部長に推される。ちなみに、北陸文学会は、成立したものの、その後の活動は見られず、自然消滅。この年、小松文化連盟が結成、会長に推され、後進の指導に当たる。

・昭和22年(1947年)ー43歳

2月、弟・隆死亡、享年29歳。10月、日本共産党に入党。この年、日本共産党石川県委員二氏より入党を勧められたが、頑強に入党を拒んだ。しかるにその後の晩秋、農商学校教師時代の教え子から、手をついて頭を下げられると、ほろりとなって共産党系の青年たちの集会に出席、席上一青年より抱きついて慕われたのが動機となって、ふらふらと入党書に署名。即日後悔して地獄に似る生活がはじまった。会合、政治的講演、戸別訪問によるリーフレットやパンフレット売り、芝居の切符売りなども、すべて苦痛だったが、そのために約束の小説も書けず、長編は一歩もすすまず、貧困のどん底に落ちていった。

・昭和23年(1948年)ー44歳

8月、三男和風出生。

・昭和24年(1949年)ー45歳

雑誌『世界文化』『人間』などが経営難に陥り、長編「美しいもの、醜いもの」の一部発表(『人間』5~7月号)の後も10ヶ月にわたって稿料らしい稿料を入手できず、焦慮のはてに胃潰瘍を病む。生活苦しく、河出書房の杉森久英に『文芸』に小説「貧者の愛」の掲載を依頼し、稿料の前払いを受けて救われる

・昭和25年(1950年)-46歳

中野重治らが党を除名されたという噂が伝わるや、憤りのために中野に殉ずる気もあって、10月、日本共産党を離党。いよいよ自己に絶望し、今後、政党と政治活動より身を退き、民衆の一員として謙虚に生きようという、その後の生き方を決める。そして創作に専念し、子供を養育していくことにする。

・昭和26年(1951年)ー47歳

地元での雑事(各種会合の講師、文芸活動の指導の要請など)に追われて、執筆活動が滞り、経済的生活に行き詰まる。ようやく書き上げた小説「白鷺の湯」を新潮社に売り込み(『小説新潮』5月号に発表)、窮地を逃れる。その後、小説の雑誌発表の機会も多くなり、借金の返済を完了。友人より誘いのあった上京を断念、家族のために創作三昧の生活を楽しむ。家族の愛情をテーマとする作品は、いっそう深まりを増していく一方で、その素材は広がりを見せ、私小説作家と目された戦前のイメージを払拭させるような作品が手掛けられていく。この年、夏ころから小松市丸内町(現・古城町)に移る。

・昭和27年(1952年)ー48歳

7月、河出書房『現代日本小説体系』55に「遠方の人」所収(解説、中野重治)

・昭和30年(1955年)ー51歳

1月、『小松文芸』が創刊され、応募作品の審査に携わる。

・昭和32年(1957年)-53歳

5月、筑摩書房『現代日本文学全集』86に「遠方の人」所収(解説、臼井吉見)。11月、第11回北国文化賞(北国新聞社)受賞。

・昭和33年(1958年)ー54歳

2月、小松文芸懇話会が結成され、「小松文学のつどい」に出席。

・昭和34年(1959年)-55歳

この年、朝日放送テレビで、宇野重吉、深田久弥と福井中学校時代を語る。また、『小説新潮』7月号に発表した小説「若い命」が「雑草のような命」と改題して、日活で映画化されることになった(昭和35年1月封切)。小松ロケに当たって、夫婦で小松駅に出迎え、ロケ見学に出向く。

・昭和37年(1962年)ー58歳

4月、非行少女を扱った小説(後に「三郎と若枝」と題して発表)の取材のために加能学園(当時河北郡内灘町向粟崎にあった)。夏頃、『別冊小説新潮』7月号に発表した「三郎と若枝」日活で映画化決定(「『非行少女』と改題、昭和38年3月封切)。10月、金沢市観光協会より室生犀星文学碑建設に参与を依頼される。

・昭和41年(1966年)ー62歳

11月、市の分譲住宅の抽選に当選。12月、白松町へ転居。

・昭和43年(1968年)ー64歳

7月、講談社『現代日本文学全集』89に「農婦病」他所収(解説、平野謙)

・昭和44年(1969年)-65歳

11月、地方文化の進展に寄与した功績により、小松市より小松市文化賞(第五号)を受ける。

・昭和45年(1970年)ー66歳

10月、姉せきが、念願の老人ホーム松寿園(小松市向本折町)に入園する。

・昭和46年(1971年)ー67歳

12月、昭和46年来、小松市民病院に入院していた姉のせき、病没。享年70歳。

・昭和48年(1973年)ー69歳

3月、孫娘、美香誕生。4月、筑摩書房『現代日本文学大系』91に「遠方の人」所収(解説、小田切進)

・昭和50年(1975年)ー71歳

11月9日、森山啓文学碑建設委員会(会長 川良雄)によって、小松市安宅町住吉神社境内に文学碑が建立される。

・昭和53年(1978年)ー74歳

1月、大腿骨頸部骨折のため6月頃まで寝たきりとなる。病床で、「近代的自然観の発展」(東京新聞連載)を執筆。8月、白松町の家が下取りに出されて人手に渡り、明け渡さなければならなくなり、新居完成まで、根上町山口釜屋の町営住宅にみよと共に仮住まいする。11月、40年近く住んだ小松から松任市東柏町に転居。

・昭和55年(1980年)ー76歳

7月、孫娘奈津江誕生。

・昭和56年(1981年)ー77歳

5月、第34回中日文化賞を受賞。

・昭和57年(1982年)ー78歳

11月、孫娘寮子誕生。

・昭和60年(1985年)ー81歳

11月、松任市文化産業懇談会座長となる。

・昭和63年(1988年)-84歳

4月、妻みよの退院祝いに老人用の手押し車を買うため、野々市町のホームセンターへ行く途中交通事故に遭い、3カ月の重症。10月、『石川近代文学全集九 森山啓』発刊。本書に書き下ろし作品「関所破り」を披露。その原稿は、三田薫子と和風とが口述筆記した。

・昭和64年・平成元年(1989年)ー85歳

5月、『新潮』5月号に「谷間の女たち」を発表、最終の20数枚は、和風が口述筆記したものを、美代が清書した。10月、松任市文化産業功労者表彰を受ける。

・平成2年(1990年)ー86歳

11月、第一回日本海文学大賞(北陸中日新聞社)発表。杉森久英、佐伯彰一、津村節子、島田昌彦らとともに選考委員を務める。ただし、体調不良のため、文書による参加。この年「楽しい長寿への茨道」の口述筆記をはじめたが、創作意欲が失せ、遅々として進まず。

・平成3年(1991年)ー87歳

4月、孫娘有香子誕生。7月26日、呼吸不全と腎不全のため死去。7月28日、小松市細工町本蓮寺にて告別式。10月、小松市立図書館で「森山啓追悼特別展」開催。

・平成4年(1992年)-没後1年

8月、松任市立博物館で、森山啓一周忌「森山啓人と文学」展開催。

・平成9年(1997年)-没後6年[]

4月、森山啓文学選集刊行会(代表森松和風)により『森山啓文学選集(1)[時代小説編]』が刊行。

・平成10年(1998年)-没後7年

10月26日、妻みよ死去。享年92歳

・平成12年(2000年)ー没後9年

小松市文芸懇話会の協力で、小松市立図書館に「森山啓記念室」が設置された。

・平成16年(2004年)ー没後13年

10月、森山啓生誕百年記念誌『森山啓の記録 ーその人と文学ー 』が記念誌発行委員会・小松市立図書館により刊行。