- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸ゆかりの作家による作品

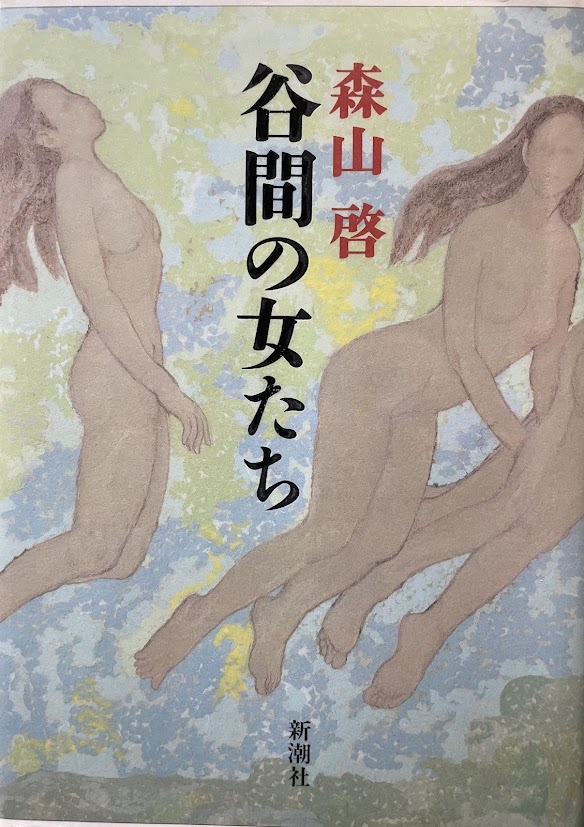

- 北陸ゆかりの作家による作品 第2回 「谷間の女たち」(森山 啓 著、新潮社)

北陸ゆかりの作家による作品 第2回 「谷間の女たち」(森山 啓 著、新潮社)

北陸ゆかりの作家による作品 第2回 「谷間の女たち」(森山 啓 著、新潮社)

「谷間の女たち」(森山 啓 著、新潮社、1989年8月発行)

<*発表誌:第1編 乱れ雪「新潮」1972年2月号、第2編 自然の子「新潮」1973年5月号、第3編 春の夢「新潮」1975年12月号、第4編 谷間の女たち「新潮」1989年5月号>

森山 啓(もりやま・けい)(*1904年~1991年)<本書著者紹介、本書発行当時>

明治37年新潟県生まれ。本名森松慶治。東大美学科在学中より中野重治らとプロレタリア芸術運動に携る。昭和17年『海の扉』で新潮社文芸賞を受賞、戦後は石川県松任市に住み作家活動を続けている。著書に『遠方の人』等。

本書著者の森山啓(もりやま・けい)(本名:森松慶治、1904年~1991年)は、明治37年(1907年)生まれの新潟県出身の詩人、評論家、小説家で、東大美学科在学中より中野重治らとプロレタリア芸術運動に携ると、一般にはよく紹介されるが、まず、新潟県生まれの新潟県出身の文学者という点では、新潟県での生活は生後4歳半まで。富山人出身の両親(父親は本礪波郡野尻村出身で現南砺市、母親は西砺波郡戸出町出身で現高岡市)のもと、旧制中学教師であった父親が富山県立富山中学から明治36年(1903年)に新潟県村上中学に転任となり、新潟県岩船郡村上本町(現・村上市)で1904年(明治37年)3月10日に生誕。その後、父親が新潟県立高田中学の教師に転任し、新潟県内の高田市に転居するも、1908年11月末には、父親が富山県立高岡中学に転任により、家族で新潟県高田から富山県高岡に移住となり、その後は小学2年修了の1912年春までの約3年半は富山県高岡市在住。その後は父親が福井県立福井中学の教師となり、森山啓は、1912年4月の宝永小学3年から1916年に福井中学に首席で進学。1920年秋、金沢の第四高等学校に入学までの約8年半は家族と共に福井市内で生活。

2度の福井市の実家での長期の病気休学もありながら、金沢で第四高等学校学生生活を過ごし、1925年4月、東京帝国大学文学部哲学科美学科に入学で東京に出るまで、明治後半・大正時代の幼少から小学・中学・高校の学生生活までは、富山・福井・石川の北陸各地で暮らし、北陸に非常にゆかりがある作家。東大美学科在学中に、福井県坂井郡高椋村(現・坂井市丸岡町)出身の中野重治と親交を持ち、プロレタリア芸術運動に携り、1928年に大学を中退。弱体化しているプロレタリア文学運動立て直しの有力な担い手の一人として、大変な生活苦の中で華やかな文学的活躍は注目されるも、その後「転向」。1941年(昭和16年)夏、妻みよの生まれ故郷の石川県小松市に疎開し、1942年には『海の扇』で新潮社文芸賞を受賞。その後も長く石川県小松市で作家活動を続けていたが、1978年10月、40年近く住んだ小松を離れ石川県松任市(現・白山市)に転居し1991年に松任市の病院で死去。1925年から1941年の16年間の期間は東京ながら、37歳の1941年から87歳の1991年病没までの後半生の約50年も、北陸の石川県で長らく過ごした作家。

本書『谷間の女たち』は、森山啓による「僕」一人称で綴られる青春自伝小説。4編に分かれ、第1編となる「乱れ雪」は著者68歳の時に「新潮」1972年2月号で発表。以降、第2編となる「 自然の子」は「新潮」1973年5月号で、第3編となる「春の夢」は「新潮」1975年12月号で、それぞれ発表され、最後の第4編となる「谷間の女たち」が「新潮」1989年5月号>で発表され、連作となる4編をまとめた単行本『谷間の女たち』が、1989年8月に新潮社より刊行された。これは森山啓が85歳の時で病没の2年前。本書単行本の帯には、”かつて恋愛の喜び、悩みはこれ程新鮮で深遠だったのか。85年の茨道を経た今、自らの生涯をふり返り、肉親の悲劇、運命的な恋、北陸の厳しい風土に生きる女たちとの交流を描いて絶賛された青春自伝小説”と記され、本書単行本の帯の背には、”心豊かだった北陸の青春”と記されている。時代的には、第1編から第4編までは、森山啓が4歳の1908年(明治41年)11月末から、翌年1月に長女が金沢で病死する前年にあたる28歳の1932年(昭和7年)までの時期が描かれている。

「第1編 乱れ雪」では、一人称の「僕」が満4歳の1908年(明治41年)11月末から、富山県高岡市の定塚町尋常小学校2年生で1912年の新年の7歳の時期までの時期が描かれる。満4歳になった年の初冬、旧制中学教師の父親が新潟県立高田中学から富山県立高岡中学への転任に伴い、1908年11月末、両親と姉の家族一緒での直江津港から富山県伏木港行きの小さな旅客船内のシーンの回想から始まり、「僕」4歳、父32歳、母24歳、7歳の姉の家族で新潟県高田から富山県高岡に移住となり、最初は高岡大仏近くの高岡市新横町の借家に落ち着く。その頃は、北陸線の鉄道は、まだ富山県から新潟県へは開通していなかった時代。生い立ちや両親はじめ家族のことなどの話と共に、無邪気で幼いながらも女性への関心が、「富田姫」と呼ばれた小学同級生だけでなく、近所の女学生、隣の医院の看護婦たちなど、年上の女性に向けられる。満6歳の1910年春には家の近くの定塚町尋常小学校に入学。御旅屋通りの賑わいや関野神社など高岡市の街の様子にも触れている。雨晴海岸への海水浴の話や、8月の盂蘭盆に父の生家に両親に連れられて、村の自然を満喫する話などは、幸せな家族の思い出であり、幼き日は、若くて優しい母親の愛情に抱かれていた時期だったはず。

ところが、「第1編 乱れ雪」の終盤で、非常にショッキングな事が起こるが、それは、「僕」が満7歳の小学2年の冬、明治44年(1911年)12月19日午前6時に、満27歳と若い母親が、自宅の台所の広い板の間で、新しい莚を敷いて裾が乱れぬように両膝を紐でくくったまま日本剃刀で喉笛をかき切って自殺する。「僕」の弟・修三、長兄の茂造、末弟・勇と幼くして相次いで亡くし、1910年11月30日に勇を生んだ後の産後の肥立ちが悪いうえに、1911年には、「僕」と姉・せき子が相次いで腸チフスとなり看病が続いたこともあったが、この若い母親の自殺は、衝撃的で非常に痛ましい。「第1編 タイトル」の「乱れ雪」は、その自殺の日のこと。若い母の非業の死は、母への思慕を更に強くし、寂しい空虚感を生んだはず。”かつて母のことを書いた僕が、晩年になってもう一度書かずにおれないのは、年齢に比して母への哀悼と感謝が深まったためでもあるが、それよりも母がなぜ自殺したかを、少年時代から考えはじめて、今日、医学や生化学からも教えられて、やっと深く理解できたと思うからである。母は、その死によって、人間共通の生命の問題や、愛や、自殺の問題について、永年にわたって僕に考えさせた人だ。”と、第1編の中で綴っている。

「第2編 自然の子」では、一人称の「僕」が、母親を自殺で亡くした直後の満7歳の1912年新年の時期から、14歳の福井県立福井中学3年生の1918年(大正7年)までの時期が描かれる。1911年12月、母親の自殺後、父親は福井県立福井中学の教職に転任が決まり、2人の子どもを福井市に呼び寄せるまで、その後、「僕」の継母となる小学校の教師・大窪薫の関野神社に近い高岡市二番町にあった大窪家の家に、父と離れ、姉と80余日、預けられ、小学校第3学期を引き続き高岡市で過ごすことになる。その約3カ月の期間以外は、第2編の話の場所は、すべて福井市内。満8歳の1912年3月末に、父に連れられ、姉と三人で福井市に移住。小学3年から福井市の宝永尋常小学校に転入。1916年(大正5年)12歳の時には福井中学にトップ合格し入学し、以後、福井中学時代を首席で通している。当時の福井市内の宝永尋常小学校や福井中学の学校の雰囲気や学生生活の話も興味深いし、また、福井市内の住居は、最初は八軒町、その後は、継母を迎えて、真宗の西別院の近くにあった尾上中町、大正4年(1915年)には宝永小学校に近い江戸上町、大正6年(1917年)には宝永中町23番地と転居を繰り返していて、当時の福井の街の様子も度々登場する。

この「第2編 自然の子」では、生母が自殺の後、高岡の鬼元小学校教諭の女性が「僕」の父と再婚し、福井市内の家で同居する点も、家族の大きな変化であるが、実父と継母の間の幼い異母弟妹3人が生まれたことや、実姉と父・継母との関係が上手くいかなくなっていくことも家族の大きな変化。思春期に突入し肉体の変化も意識し始める時期で、宝永小学校の美しい女性の先生への憧れや、宝永小学4年時に家の土蔵で同学年の少女と肉体的に抱き合う話もあり、中学の男子上級生たちからの性の話、オナニーや夢精、性欲の禁圧の話題にも触れ、上級生の男性から性的に興味も持たれた事も吐露している。一方で、小学高学年の時には、貸本屋で借りてくる講談雑誌や立川文庫に夢中になっているが、大正7年(1918年)の地中学、福井中学校長・大島英助の次男・大島武夫と同級生のよしみで親しくなり、影響を大いに受け、借用した徳富蘆花「自然と人生」に感動し高山樗牛も読むことになり、更には北村透谷、島崎藤村、与謝野晶子、国木田独歩などにも傾倒していく。また、友人たちとの福井県内の越知山に登り、越前海岸の四ヶ浦で泳ぎ福井市郊外まで徒歩で帰ったり、大島武夫とも良く、足羽川上流で泳いだり、三国の海岸や永平寺で、遠く野歩きを楽しんだりしている。福井中学3年時の1918年の米騒動の福井での騒ぎも話題となっている。

「第3編 春の夢」では、一人称の「僕」が、14歳の福井県立福井中学3年の1918年(大正7年)の時期から、1921年(大正10年)正月までの時期が描かれる。大正9年(1920)から5年制の中学校を卒業しなくても、中学4年修了で高校の入試を受けられる制度に変更したことにより、この年の16歳の夏、福井中学の同級生で親友の大島武夫と僕は、金沢の第四高等学校の入学試験を金沢に受けに行く。2人とも入試を通り、大正9年(1920)9月から、福井の実家を離れ、金沢で旧制第四高校学生生活(文科甲類)が、四高の寄宿舎の「時習寮」に入ってスタートする。四高の寮生活や年上の上級生たちに揉まれ、いろんな思想や経験、読書熱や映画熱など、幼く未熟な福井からの実家を離れた青年の心を揺さぶる様子も青年の成長期にふさわしい。四高受験で福井から汽車で金沢に行っているが、この時に「市電の存在が、金沢を福井よりずっと繁華な大都会のように思わせた」と述べているし、また「当時の金沢の松並木の影を映す川の自然と町の賑わいがとけあった情緒に一目惚れし、四高受験を終わった日から、痛切に金沢に住みたいと思った」とも述べている。

第四高校入学後に、気管支カタルで入院した金沢の病院の看護婦たちに始まり、未亡人たちなど他の年上の女性たちから、相次いで誘惑を受けることになり、強い情欲の前に、女性に結び付けていた美しい夢が破られていく思いもする。そうして「どこかに、文学のこともわかる清らかで優しい少女がいるに違いない」と思っていたところに、年末年始で福井の実家に帰省したいた時に、同じく帰省中の大島武夫が訪ねて来て、「兄貴の紹介で、谷間の白百合のような、ひっそりとしてはいるが、清らかな少女に出会った。ミッション・スクールへ通っているので、胸に小さな十字架の校章をつけてるけどな、文学が好きだという。きっと君の気にも入るだろうから、今に紹介するぞ」と言われ、「僕」は金沢に戻ることを楽しみとし、読者も、ここで、この谷間の白百合のような清らかな少女の事が気になって、第3編が終わる。

そして最終編の「第4編 谷間の女たち」では、一人称の「僕」が、金沢の第四高等学校1年生の1921年(大正10年)正月から、1932年(昭和7年)までの時期が描かれる。福井中学、第四高校での同級生の親友・大島武夫が、「谷間の白百合のような少女」と紹介してきたのが、金沢の北陸女学校の学生で16歳になったばかりの角谷(すみたに)美代のことだった。本書単行本の帯の裏面には、“大正時代の女、それも下層の女というものは、全身全霊をあげて恋愛したものです。失恋すると、死を与えられたような悲しみに陥ってしまう。私はお互いの家庭の事情を考えて、何度も別れようとしましたが、結局とうてい別れることはできないと観念しました。美代は、貧苦と心労のために失明しかかった時でさえ、私にはその辛さを訴えず、本を読み、日記をつけていました。第四編のタイトルで、書名にもした「谷間の女たち」というのは、美代に限らず、そういう女たちのことを指しています。と、”「波」1989年8月号インタビューから、著者の言葉が掲載されているが、この「美代」が、本書での「角谷美代」であり、森山啓が昭和4年(1929年)8月に結婚し長らく苦楽をともにする角谷みよのこと。

四高学生時代に出会った角谷美代との恋愛の喜びと悩みが、第4編での重要なストーリーの一つとなっているが、森山啓自身である「僕」は、肋膜炎や結核のため、金沢での四高時代、2度の長期休学を余儀なくされ福井市内の実家や福井県三国の雄島村安島で療養することになるも、21歳の大正14年(1925年)4月、東京帝国大学文学部哲学科美学科に進学し、東京での学生生活が始まる。大学構内で知り合った中野重治の影響もあって在学中に日本プロレタリア芸術連盟に参加するが、昭和3年(1928年)、実父が直腸癌となったため帰省し、卒業論文「スピノーザーとゲーテ、ハイネ」が締切に5分遅れて受理されず、ために大学を中退する。いろいろと難しい問題を抱え心痛の種となる実姉や衰弱している実父(1929年6月、直腸癌で病没)や継母(1927年9月、胃癌で病没)、幼い異母弟妹3人の養育などの家庭の係累の問題や、そのことがあるゆえに、病苦と貧苦にあえぐ美代との結婚にもなかなか踏み切れず、一方でペン一本で生きたい気持ちが痛切にあって、生活苦の中で人生の苦悩を大きく抱えることになる。

この間のことは、本書第4編の中でも、”他方では、父が直腸癌とわかってみれば、弟妹3人を養わねばならぬ日が目前に迫っているし、僕との結婚を望んでいる美代をも何とかしなければならぬ。だのに僕は、親しくなった先輩の中野重治の影響や、四高生時代からの「女工」たちへの同情と、細井和喜蔵著の「女工哀史」から受けた感動などのほかに、大学生時代に愛読したスピノザの必然論・決定論から抜け出す動機をあたえたエンゲルスの必然と自由についての明快な理論にも鞭うたれて、プロレタリア文学運動に参加した。プロレタリア文学の作者となるためには、自分の生活そのものが、何の財産もないプロレタリアのそれでなければならぬと考えた。そして本気で自己の生活改革をしはじめた。”と、記されている。「僕」を取り巻く、いろんな人達の中でも、角谷美和の未亡人の母・糸は、苦労人で愛すべき女性だが、非常にインパクト強く存在感ある女性だし、福井中学・第四高等学校での同級生で大親友の福井市毛屋が実家の大島武夫との親交は、青春時代を彩る大切なものだが、昭和2年(1927年)12月に23歳の若さで病没。ちなみに、大島武夫の兄・大島英夫は、四高学生時代、金沢市内の高岡町にあつ角谷美代の家に下宿していた関係。後に大島英夫は1928年3月15日の共産党弾圧事件で妻と乳飲み子も犠牲となる。

目 次

第1編 乱れ雪

第2編 自然の子

第3編 春の夢

第4編 谷間の女たち

<主なストーリー展開時代>

■「第1編 乱れ雲」・1908年(明治41年)11月末~1912年(明治45年)新年

■「第2編 自然の子」・1912年(明治45年)1月~1918年(大正7年)

■「第3編 春の夢」・1918年(大正7年)~1921年(大正10年)正月

■「第4編 谷間の女たち」・1921年(大正10年)~1932年(昭和7年)

<主なストーリー展開場所>

■「第1編 乱れ雪」・高岡市(新横町) ・直江津港から富山県の伏木港行きの小さな旅客船

■「第2編 自然の子」・高岡市(二番町) ・福井市

■「第3編 春の夢」・福井市 ・金沢市

■「第4編 谷間の女たち」

・金沢市 ・福井市 ・雄島村安島 ・富山市 ・東京 ・小松 ・芦原温泉 ・甲府

<主な登場人物>

■「第1編 乱れ雪」

・僕(実名は森松慶治で、1904年3月10日生まれ)

・瀬造(僕の父)

・雪子(僕の母)

・茂造(僕の兄。明治41年(1908年)6月、ジフラリヤで9歳で病死)

・せき子(僕の3つ年上の姉)

・修三(僕の弟)

・勇(僕の弟で1910年11月30日に誕生し3日後に病死)

・吉田はる(高岡市の定塚町尋常小学校の担任の婦人教師)

・富田(高岡市の定塚町尋常小学校の時の僕の同級生女生徒で「富田姫」と呼ばれる)

・ミッ子(ミッちゃんと呼ばれた8つほど年上の近所の高等女学校の女学生)

・僕の家の隣の医院(同級生の男の子がいた)の看護婦

・近所の駄菓子屋の老婆

・女学校校長の小娘2人(小学2年前後の姉妹)

・女学校校長夫人

・僕の家の近くの男子中学生

・僕の家の近くの年上の男子小学生

■「第2編 自然の子」

・僕(実名は森松慶治で、小学3年で福井市の宝永尋常小学校に転入し福井中学に進学)

・瀬造(僕の父で、福井中学の数学教師で生徒監督部長)

・せき子(僕の3つ年上の姉)

・大窪薫(小学校の女教師で大窪家当主の妹で、のちに僕の継母)

・秀夫(僕の弟で、1913年誕生の瀬造と馨の間の難産の子で22歳で夭折)

・節子(僕の妹で、1915年2月誕生の瀬造と馨の間の子)

・ミッ子(ミッちゃんと呼ばれた8つほど年上の近所の高等女学校の女学生)

・高岡市新横町の以前の家の隣の医院の看護婦

・大窪家の当主の銀行マンと夫人と3人の幼子

・大窪家の当主の父母の老夫妻

・吉田はる先生(高岡市の定塚町尋常小学校で僕の担任の婦人教師)

・高岡から福井までの引っ越しでの汽車での旅で隣に座った乗客の婦人

・大島英助(福井中学校校長)

・K先生(宝永小学校の美人の女性教師)

・S先生(宝永小学校の担任の男性教師)

・純ちゃん(仮名)(宝永小学4年の時の同学年の少女で、父の親友の愛娘。福井高等女学校に進学)

・Mさん(小学6年時に雇い入れた東北出身の18,9歳の僕の家の若い女中)

・N先生(福井県立福井高等女学校校長)

・P(仮名)(福井中学校の僕の1年上の上級生)

・私立の仁愛女学校へ通学する清楚な少女

・大島武夫(福井中学校校長・大島英助の次男で、僕と同学年)

・大島英夫(福井中学校校長・大島英助の長男で、当時、金沢の第四高校生)

■「第3編 春の夢」

・僕(実名は森松慶治で、1904年3月10日生まれ)

・瀬造(僕の父で、福井中学の数学教師で生徒監督部長)

・せき子(僕の3つ年上の姉で、福井の女学校を卒業)

・旧姓・大窪薫(僕の継母)

・秀夫(僕の弟で、1913年誕生の瀬造と馨の間の難産の子で22歳で夭折)

・節子(僕の妹で、1915年2月誕生の瀬造と馨の間の子)

・隆(僕の末弟で、瀬造と馨の間の子)

・大島武夫(福井中学校校長・大島英助の次男で、僕と福井中学で同学年。金沢の四高に進学)

・四高の寄宿舎「時習寮」の同じ部屋の寮生たち

・古賀恒吉(四高の剣道師範で、福井中学でも剣道を教えていた)

・Sさん(四高の剣道部マネージャーで、福井中学校出身の上級生)

・朱美(仮名)(金沢市内の野町広小路に近い那谷病院の看護婦で僕より1,2歳年上の美人女性)

・すみれさん(仮名)(那谷病院の看護婦で細身で無口)

・山吹さん(仮名)(那谷病院の看護婦で太った年増)

・近くの寺での催眠術の講習会の講師の催眠術師

・栗さん(仮名)(那谷病院近くの催眠術愛好の未亡人)

・楓さん(仮名)(40歳近くの未亡人で栗さんの知人)

■「第4編 谷間の女たち」

・僕(実名は森松慶治で、1904年3月10日生まれで金沢の四高学生)

・瀬造(僕の父で、福井中学の数学教師で生徒監督部長)

・せき子(僕の3つ年上の姉で、福井の女学校を卒業し結婚)

・薫子(僕の継母。第3編までは薫と表記されていたが、第4編では、薫子と表記)

・秀夫(僕の弟で、1913年誕生の瀬造と馨の間の難産の子で22歳で夭折)

・節子(僕の妹で、1915年2月誕生の瀬造と馨の間の子)

・隆(僕の末弟で、瀬造と馨の間の子)

・西野友吉(福井県三国に近い雄島村安島の初老の漁師)

・西野八千代(西野友吉の姪で、名古屋か京都に遊学中の女学生)

・大島武夫(僕の親友で、金沢の四高に進学するが転地療養から静岡の高校に転入学)

・大島英夫(福井中学校校長・大島英助の長男で、金沢の第四高校生)

・角谷(すみたに)美代(金沢の北陸女学校の学生)

・糸(角谷美代の母で、金沢市高岡町上藪ノ内に住む47歳の未亡人)

・香取さん(仮名)(22,3歳の小意気な女性で、貧乏でもないのに、若いうちからある商人の愛妾)

・Qさん(小松出身の中年婦人で糸の知人)

・糸の知人で嫁入り先がまだない年増の女

・織物工場へ通っている24,5歳の束髪の女工で糸の知人

・橋さん(角谷美代の学校友達の少女)

・大島英助(福井中学校校長で、大島英夫・武夫兄弟の父)

・西野八千代の父

・西野殿吉(西野八千代の兄で、名古屋の医科大学学生)

・西野三千代(西野八千代の妹で女学校1年生くらい)

・西野小千代?(西野八千代の幼い妹)

・福井中学校出身の大針憲一郎

・元軍医という安島の医師

・本多静(福井中学出身の四高学生の剣道選手)

・伊藤武雄(四高のドイツ文学者の先生)

・ヨシ子(金沢の香林坊のカフェー・ブラジルで働く14,5歳の少女)

・せき子(僕の3つ年上の姉)の別れた前夫

・富山市の祖母(僕と姉せき子の生母・雪子の母)

・僕の叔母(僕と姉せき子の生母・雪子の妹)

・原与三松(小松の中町に住んでいた角谷美代の叔父)

・原房江(原与三松の娘で角谷美代の4つ下の従妹)

・角谷美代の父方の親戚のQ家の叔母

・僕の義母のための24,5歳の派出看護婦

・糸の妹にあたる角谷美代の叔母

・角谷美代が働く金沢市石浦町にあったK火災保険会社出張所の人たち

・中野重治

・江馬修と夫人

・大島英夫の夫人(福井市出身で実家は福井市の鷹匠町で出版労働組合の指導者)

・大島英夫・武夫兄弟の母

・プロ芸の演劇部指導者・佐野硯(1905年~1966年)の父親の医学博士

・詩人の秀島武

・芦原温泉の芸妓

・僕の父・瀬造の兄(富山県法尻村在住)

・甲府市の警察署の警官

・恵子(僕と美代の間に1930年に生まれた長女)