- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

- 北陸を舞台とする小説 第27回 「越前一乗谷呪い殺人」(山村 正夫 著)

北陸を舞台とする小説 第27回 「越前一乗谷呪い殺人」(山村 正夫 著)

北陸を舞台とする小説 第27回 「越前一乗谷呪い殺人」(山村 正夫 著)

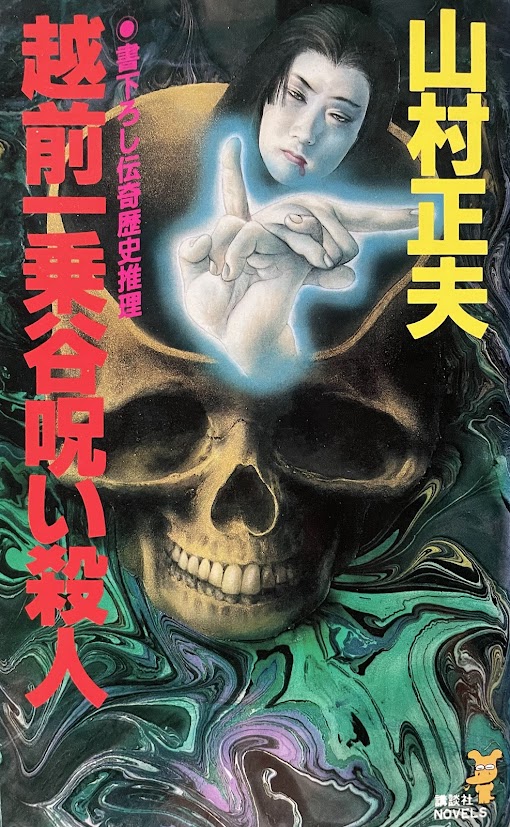

「越前一乗谷呪い殺人」(山村 正夫 著、講談社NOVELS<講談社>、1993年2月発行)

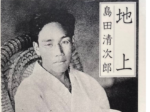

<著者略歴> 山村 正夫(やまむら まさお)(1931年~1999年)(本書著者紹介、本書発行時)

昭和6年(1931年)大阪生まれ。昭和51年(1976年)「わが懐旧的探偵作家論」で日本推理作家協会賞、「湯殿山麓呪い村」で角川小説賞を受賞する。近年は「小説教室」を開講し、新人作家の育成にも力を注いでいる。

*<追記>1949年『二十密室の謎』でデビュー。日本推理作家協会理事長、日本文芸作家協会、日本ペンクラブ理事などを歴任。1983年からはエンターテインメント小説作法教室で講義し、多くの作家を育成。怪奇幻想小説や謎解き小説、伝奇ミステリーを多数執筆し、おもな作品に『獅子』『ボウリング殺人事件』『推理文壇戦後史』などがある。1999年没。

本書の著者・山村正夫 氏(1931年~1999年)は、伝奇ミステリー小説を多数執筆していることで知られるが、本書「越前一乗谷呪い殺人」も、伝奇ミステリー小説で、1993年2月発行の講談社NOVELS書下ろし伝奇歴史推理。山村正夫 氏の代表作の一つに、1980年、角川書店から単行本が発売された伝記本格推理小説「湯殿山麓呪い村」があり、この小説は、1980年に角川小説賞を受賞、その後、角川文庫などから文庫本が発行され、また1984年に、角川春樹事務所制作で、伝奇ミステリーサスペンス映画「湯殿山麓呪い村」が公開されている。この山形県鶴岡市の湯殿山麓を舞台とした「湯殿山麓呪い村」では、東京の大学の史学科の講師・滝連太郎が、探偵として活躍しているが、「湯殿山麓呪い村」が、滝連太郎が探偵役の主人公となるシリーズ第1作。本書は、タイトル通り、越前一乗谷が重要な舞台となっている本書「越前一乗谷呪い殺人」も、滝連太郎が探偵役の主人公のシリーズの一作で、東京・世田谷区の駒沢にある真言宗系統の仏教大学・光華学園大学の史学科の柳沢英輔教授の助手で、探偵役の助手が、同じ大学の史学科4年の女子学生・武見香代子という設定。

本書ストーリーは、本業は東京・駒沢の光華学園大学の史学科の教授助手ながら、本書の探偵役となる主人公の滝連太郎が、東京・目黒区大橋二丁目の目黒川のほとりで葬儀店「霊友社」を営む弟・信次郎から、奇妙な法事を頼まれたと、相談されるシーンから始まる。朝倉鈴代と名乗る若い女性から、東京・豪徳寺の父親の家で見つけた、髑髏(どくろ)の供養をしてから然るべく埋葬をしたいという依頼だった。朝倉鈴代は、母親は5年前に亡くなり、父親の朝倉彌助と二人で暮らしていたが、一年前に、その家を出て父親と別れ、東京・狛江でマンション暮らしていたが、朝倉彌助が肺癌で東京・信濃町の病院で寝たきりで、誰も住み手がなくなった豪徳寺の土地と家を急に処分することになり、蔵の中にある骨董類も調べていて発見したという。しかも、その髑髏は、紐で結はえた桐箱の中に入っていて、全体が金粉で塗りつぶされていた、金色の薄濃(はくだみ)だった。

ところが、髑髏の供養の法要の当日、髑髏が何者かに盗まれ、また、朝倉鈴代が「急な用事のために諏訪館跡に向かう」と書置きを残し、突然姿を消してしまう。法要手配の話をした2日前、打ち合わせの後に、朝倉鈴代は、父の病床を見舞った時に、父親から二人きりで内密の話をされ、それ以降、朝倉鈴代の様子がおかしく、自殺の恐れがあるとのことで、翌朝、急遽、滝連太郎と武見香代子は、東京駅から米原経由でL特急のしらさぎで福井駅に到着。タクシーで一乗谷朝倉氏遺跡に向かうが、一乗谷朝倉氏遺跡の中の義景の愛妾・小少将の諏訪館跡にだけ、急ぎ直行する。警視庁から連絡を受けて福井県警の刑事たちも諏訪館跡に駆け付け、朝倉鈴代の捜索を福井県警に任せ、滝連太郎と武見香代子は、芦原温泉に宿泊。諏訪館跡近辺では朝倉鈴代は見つからず、三国の東尋坊の断崖で遺留品が見つかり、朝倉鈴代の遺体も、三段岩の断崖の近くの海中で発見されてしまう。

朝倉鈴代の遺留品の中に、30個入りの将棋落雁の和菓子包みがあり、滝連太郎は、その中の中央におさまっていた酔象駒の落雁の中に暗号めいたメッセージが記された小さな紙片を入っているのに気づき、そこから事件の真相を探っていくことになる。朝倉鈴代の家は、元々は京都の老舗の和菓子屋「酔象堂」を営むも、朝倉鈴代の祖父の代に東京・駒込に移った将棋の駒を象った将棋落雁が有名で、酔象駒に因んで店名をつけていた。父・朝倉彌助が将棋史の研究に夢中になり、長く商売の方を顧みなかったばかりか、バブルの崩壊による投機の失敗で商品相場と株の大損で、元番頭の根津嘉一郎が、借金の肩代わりをして店を買い取り、現社長になり、暖簾の名前だけは守ることができていて、朝倉鈴代は根津の秘書として働いていた。朝倉鈴代が、蔵の中のものを処分し借財や父親の入院費にあてようとして、朝倉家の蔵の中から髑髏が発見された。

朝倉鈴代の家から発見された薄濃は、『信長公記』に記載されている、天正2年(1574年)正月、織田信長が前年に討った朝倉義景と浅井長政の首を薄濃にして、岐阜城の城内大広間でそれを肴に家臣たちと新年の祝宴を催したという話を想起させ、その朝倉義景の薄濃が、新年の祝宴で披露された後、どのように処理されたかは不明であるが、まさか、朝倉義景の薄濃ではあるまいが、この薄濃の正体が気になるところ。物語のプロローグ「金色の髑髏盃」では、天正二年(1574年)正月の岐阜城のシーンが繰り広げられるが、この席上に、浅安倉義景が死の間際まで溺愛した側妾の小少将が連れてこられていて、朝倉義景自害後の小少将に関する異説が設定されている。小少将については様々な説があり、義景自害後、子の愛王丸、義景の母・高徳院とともに捕らえられ、織田信長の命を受けた丹羽長秀の手により、南条今庄の里(福井県南越前町)で殺害されたと伝わるが、義景と共に賢松寺で自害したという説や、一子愛王丸の助命を条件に義景亡き後、景鏡の側妾になったという説などとはまた違う異説が、朝倉鈴代の家に伝わっていた。

朝倉義景自害後、織田信長が小少将を自身の側妾にし、天正二年(1574年)の岐阜城の祝宴で、朝倉義景の薄濃を織田信長から下げ渡され、すぐに埋葬せずにずっと手許に置いたままにしていて、本能寺の変後、安土城を離れて京に向かい、義景時代から交遊のあった堺の豪商の後妻になり、その子孫が代々、朝倉の姓を名乗り、朝倉鈴代の朝倉家はその子孫にあたるという家伝だった。物語では、滝連太郎は、諏訪館跡と芦原温泉で、女流棋士の小柳カオリと遭遇するが、小柳カオリの方は、一乗谷朝倉氏遺跡の朝倉館の遺跡から出土した、酔象駒の調査に来ていて、小柳カオリが、酔象駒の落雁の中の暗号めいたメッセージの謎解きに貢献するが、小柳カオリが語る小少将と酔象駒にまつわる伝承も、なかなかロマンがある話。1973年(昭和48年)、朝倉館跡の外濠から174枚の将棋の駒が出土し、共伴した木簡から永禄年間(1558~70)のものであることが判明するが、1点だけ「酔象・太子」駒があり、京都と朝倉遺跡でしか発見されていない、現在の将棋の一段階古いタイプの将棋の駒。

小少将は、女性ながら、一乗谷随一の将棋の指し手で、その小少将が一生、肌身離さず持っていたお守りが、一枚の酔象駒だったという伝承。さらに、朝倉義景の老臣、斎藤兵部少輔の娘だった小少将が、まだ10歳の少女時代に、京から若い旅の僧が斎藤邸に草鞋をぬぎ、一年ほど逗留したことがあり、その旅僧が少女時代の小少将に、酔象駒を使う小将棋を教えてもらっているうちに淡い恋心を抱いてしまったというエピソードも語られ、その若き旅僧が誰であったかは、本書の終盤で明かされる。本書ストーリーの中で、殺人事件の真相を辿る推理も面白いが、本書は歴史の謎の推理も、物語に絡ませている。織田信長の49年間の生涯で、合戦に勝利を収めて滅ぼした戦国武将の数は数えきれず、いずれも実検後、梟首にこそすれ、薄濃にした例は、朝倉義景と浅井長政に限られ、なぜそれほどまでに朝倉義景を憎んだか? また、朝倉義景が在世の頃まで、小将棋が指されていたことが明白でありながら、織田信長の時代以後、それがなぜか急速に廃れて、酔象駒が盤上から姿を消し、現代の42枚の駒数の将棋が指されるようになったのか?という歴史推理も楽しい。

目次

プロローグ 金色の髑髏盃

第1章 奇葬の依頼者

第2章 不可解な失踪

第3章 一乗谷遺跡

第4章 東尋坊の惨事

第5章 酔象落雁

第6章 鬼門の謎

第7章 骨董商殺人

第8章 過去の迷宮入事件

第9章 逆転の真相

エピローグ 小少将の復讐

<主なストーリー展開時代>

・1992年11月

・天正2年(1574年)正月<プロローグ>

・天正10年(1582年)6月<」ピローグ>

<主なストーリー展開場所>

・東京(目黒区大橋、豪徳寺、駒沢、桜田門、東京駅、信濃町、狛江、神田淡路町)

・福井県(福井駅、福井市、一乗谷、芦原温泉、東尋坊、福井大学、大野市)

<主な登場人物>

・滝連太郎(東京・駒沢の私立光華学園大学史学科の柳沢英輔教授の助手)

・武見香代子(滝連太郎のアシスタント。東京・駒沢の仏教大学史学科の4年生で21歳)

・滝信次郎(滝連太郎の弟で、目黒区大橋2丁目の「霊友社」葬儀店の社長)

・朝倉鈴代(和菓子屋「酔象堂」前社長の一人娘で現社長の秘書。狛江でマンション独り暮らし)

・朝倉彌助(朝倉鈴代の父で、和菓子屋「酔象堂」前社長。肺がんで信濃町のT病院に入院中)

・根津嘉一郎(和菓子屋「酔象堂」元番頭で、店を買い取り、現社長)

・安西トメ(和菓子屋「酔象堂」元店員で、朝倉彌助の元通いの家政婦)

・安西要吉(安西トメの夫で「酔象堂」配達係の元運転手、1979年1月殺害)

・川辺隆造(神田淡路町の骨董店「唐雅堂」43歳の店主)

・川辺久子(川辺隆造の妻で別居中で高崎の実家で生活)

・小柳カオリ(女流棋士で、テレビのクイズ番組のレギュラー出演者)

・川崎敏夫八段(小柳カオリの父。引退して渋谷の将棋道場の師範)

・小柳堅太郎(警視庁捜査一課の強行班係長で、小柳カオリの夫)

・柳沢英輔(東京・駒沢の私立光華学園大学史学科の教授)

・大曾根達也警部(警視庁捜査一課の強行班係長。滝連太郎とは学生時代からラクビーの好敵手)

・仁王部長刑事(大曾根達也警部の腹心の部下で、滝連太郎とは相性が悪い)

・笹本部長刑事(福井県警の城戸ノ内東署捜査課)

・福井県警の駐在所勤務の巡査

・玉置義郎警部(福井県警捜査一課の強行班係長)

・荒木(東尋坊の遊覧船見張所の中年男性の所員)

・谷口彩子(東京・信濃町のT病院の若い看護婦で、東尋坊近くの三国の安島出身)

・谷口彩子の父(福井・三国の安島の漁師)

・臨時雇いの曹洞宗の僧

・滝連太郎が福井駅から一乗谷まで乗車したタクシーの運転手

・和菓子屋「酔象堂」の老人の店員

・桜井(朝倉鈴代が住む東京・狛江のマンションの管理人)

・千恵(朝倉鈴代が住む東京・狛江のマンションの管理人桜井の娘)

・三田村芳人(朝倉鈴代の大学時代の元恋人で、大学時代に交通事故死)

・東京・信濃町のT病院の外科の婦長

・東京・駒沢通りのある喫茶店「ローズ・マリー」のマスター