- Home

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 東海地域における北陸ゆかりの地

- 東海地域における北陸ゆかりの地「断夫山古墳」(愛知県名古屋市熱田区旗屋1丁目)

東海地域における北陸ゆかりの地「断夫山古墳」(愛知県名古屋市熱田区旗屋1丁目)

- 2025/3/25

- 他地域に見る北陸ゆかりの地, 東海地域における北陸ゆかりの地

- 継体天皇, 断夫山古墳, 尾張連草香, 目子媛, 宮簀媛命, 日本武尊

東海地域における北陸ゆかりの地

「断夫山古墳」(愛知県名古屋市熱田区旗屋1丁目)

(写真下:熱田公園管理事務所側からの断夫山古墳(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

断夫山古墳

東海地方最大の前方後円墳で、全長151メートル、前方部の幅116メートル、後円部の直径80メートル、前方部の高さ16.2メートル、後円部の高さ13メートルの規模を誇る。前方部と後円部の間のくびれ部に「造り出し」と呼ぶ小丘部が西側にある。後円部は三段築成であったと思われ、一段目に須恵質と土師質の円筒埴輪を巡らしていた。この古墳は6世紀初め、尾張南部に勢力をもった尾張氏の首長の墓と考えらえている。昭和62年(1987)、国の史跡に指定された。 名古屋市教育委員会

断夫山古墳(だんぷさん こふん)は、南北にのびる熱田台地の南端近くに築かれ、野球場・球技上・テニスコート・児童園がある愛知県熱田神宮公園内(名古屋市熱田区旗屋一丁目)に位置していて、永らく熱田神宮の所有地として管理されてきたが、第二次世界大戦後、名古屋市の戦災復興事業として仮換地され、1980年(昭和55年)に愛知県の所有となり、この間、愛知都市公園として整備がすすめられ、断夫山古墳自体は、1987年(昭和62年)7月9日に、国の史跡に指定されている。断夫山古墳は、許可なく立入りは禁止されているものの、すぐ近くの熱田神宮公園管理事務所に、立入り希望の旨、伝えて立入りは可能(*2024年12月4日現在)

断夫山古墳は、墳丘の長さが約150mある東海地方最大の前方後円墳(後円部径約80m、高さ13m、前方部幅は約120m、高さ16m)で、墳丘は3段築成で、墳丘西側は方形になっている。古来より、日本武尊(ヤマトタケル)の妻であった宮簀媛命(ミヤズヒメノミコト)の墓として伝えられ、熱田社の神域として保護されてきたが、古墳の築造時期は、発掘調査により埴輪・須恵器から、5世紀末から6世紀前半と推定されていて、現存する同時期の古墳の中では東日本最大、近畿地方の大王墓に次ぐ規模を誇る。台地の西側は、古墳時代には海が入り込んでおり、海の方向に古墳の側面を見せていて、海からの眺望を意識して築かれたと考えられている。

尚、『古代史族の研究⑫ 尾張氏 后妃輩出の伝承をもつ東海の雄族』(宝賀 寿男 著、青垣出版、2018年5月発行)では、”断夫山古墳は、「陀武夫御墓」といい宮簀媛の墓だと熱田神宮の社伝にあるが、これも年代的に合わない。6世紀前期という築造年代などから、目子媛の父・尾張連草香を被葬者とみる説が考古学会に強いが、草香の具体的な活動がなんら知られず、しかも尾張氏でも支族の位置づけのひとだとしたら、かように巨大な巨大な古墳を突如、築くことは不可能である。そもそも、継体天皇の真陵とされる今城塚古墳でも、墳長が約190mとされるのだから、尾張の一豪族が150mもの巨大古墳を築いたと考えるのはバランスを失する。ごく素直に考えて、天皇真陵の約8割の大きさで、大和王権の継体天皇関係者の支援によってこそ可能な築造規模とみられる。だから、目子媛その人とするのが妥当である。宮簀媛との伝承も目子媛に通じるのかもしれない。」と、被葬者については、「越」出身の継体天皇の妃・目子媛の父・尾張連草香とみる通説に対し、目子媛とする説を採っている。

更に、同書では、”尾張では、断夫山古墳と犬山の前期古墳、青塚古墳だけが三段築成とされ、継体皇后・手白香皇女(たしらかのひめみこ)の真陵とされる西山塚古墳(奈良県天理市萱生町)も同様な三段築成であることを考えると、一豪族にすぎない草香連が築きうるような築造内容ではない。断夫山古墳・味美二子山古墳(愛知県春日井市二子町)と継体真陵とされる今城塚古墳との墳形がよく似ているとの指摘も、これら三古墳の関係を示唆する。その場合、年齢的にみて、継体陵よりも先に築造されたはずの尾張連草香の墳墓本が古墳墳形の手本になるはずもない。”と、続けている。

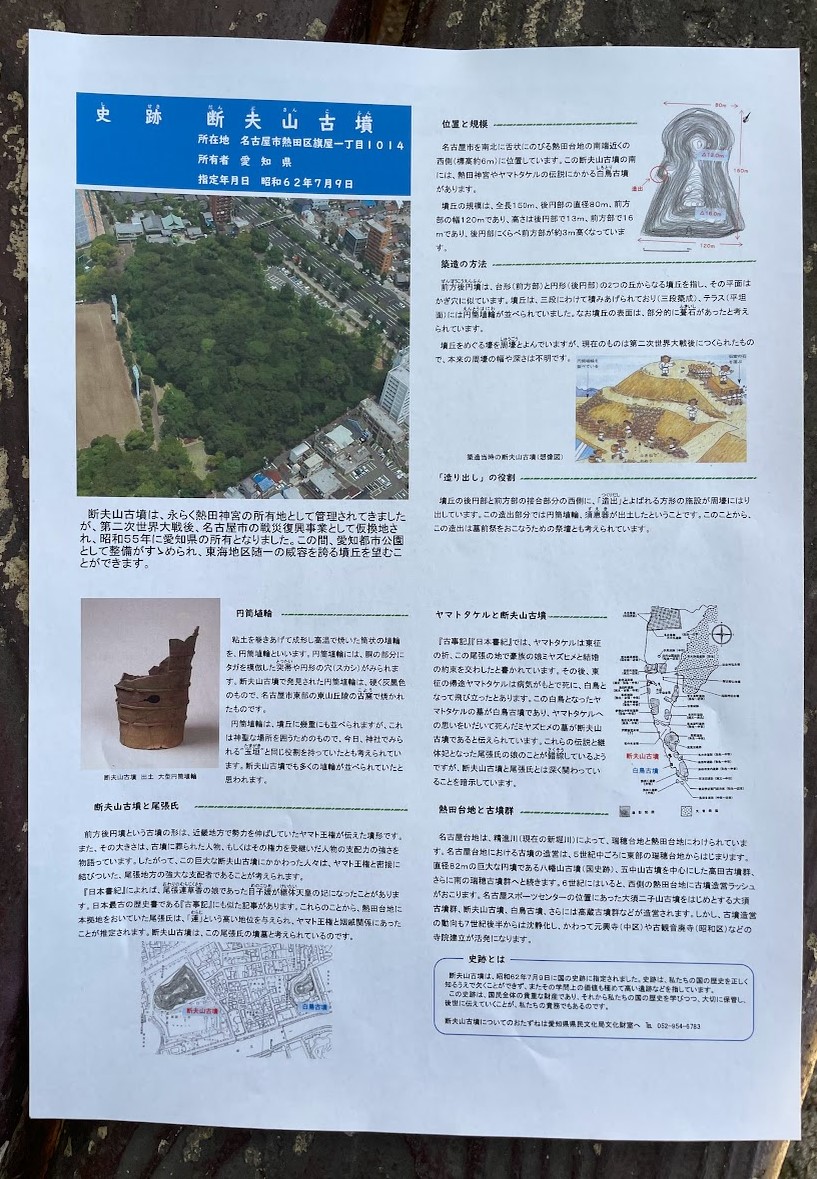

(写真下:熱田公園管理事務所で入手した資料(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

史跡 断夫山古墳(だんぷさん こふん)

所在地:名古屋市熱田区旗屋一丁目1014、所有者:愛知県、指定年月日:昭和62年7月9日

断夫山古墳は、永らく熱田神宮の所有地として管理されてきましたが、第二次世界大戦後、名古屋市の戦災復興事業として仮換地され、昭和55年に愛知県の所有となりました。この間、愛知都市公園として整備がすすめられ、東海地区随一の威容を誇る墳丘を望むことができます。

位置と規模

名古屋市を南北に舌状にのびる熱田台地の南端近くの西側(標高約6m)に位置しています。この断夫山古墳の南には、熱田神宮やヤマトタケルの伝説にかかる白鳥(しらとり)古墳があります。墳丘の規模は、全長150m、後円部の直径80m、前方部の幅120mであり、高さは後円部で13m、前方部で16mであり、後円部にくらべ前方部が約3m高くなっています。

築造の方法

前方後円墳は、台形(前方部)と円形(後円部)の2つの丘からなる墳丘を指し、その平面はかぎ穴に似ています。墳丘は、三段にわけて積みあげられており(三段築成)、テラス(平坦面)には円筒埴輪が並べられていました。なお墳丘の表面は、部分的に葺石があったと考えられています。墳丘をめぐる濠を周濠とよんでいますが、現在のものは第二次世界大戦後につくられたもので、本来の周濠の幅や深さは不明です。

「造り出し」の役割

墳丘の後円部と前方部の接合部分の西側に、「造出(つくりだし)」とよばれる方形の施設が周濠にはりだしています。この造出部分では円筒埴輪、須恵器が出土したということです。このことから、この造出は墓前祭をおこなうための祭壇とも考えられています。

円形埴輪

粘土を巻きあげて成形し高温で焼いた筒状の埴輪を、円筒埴輪といいます。円筒埴輪には、胴の部分にタガを模倣した突帯や円形の穴(スカシ)がみられます。断夫山古墳で発見された円筒埴輪は、硬く灰黒色のもので、名古屋市東部の東山丘陵の古窯で焼かれたものです。円筒埴輪は、墳丘に幾重にも並べれられますが、これは神聖な場所を囲うためのもので、今日、神社でみられる”玉垣(たまがき)”と同じ役割を持っていたとも考えれれています。断夫山古墳でも多くの埴輪が並べられていたと思われます。

断夫山古墳と尾張氏

前方後円墳という古墳の形は、近畿地方で勢力を伸ばしていたヤマト王権が伝えた墳形です。また、その大きさは、古墳に葬られた人物、もしくはその権力を受継いだ人物の支配力の強さを物語っています。したがって、この巨大な断夫山古墳にかかわった人々は、ヤマト王権と密接に結びついた、尾張地方の強大な支配者であることが考えられます。『日本書紀』によれば、尾張連草香(おわりのむらじくさか)の娘であった目子媛(めのこひめ)が継体天皇の妃になったことがあります。日本最古の歴史書である『古事記』にも似た記事があります。これらのことから、熱田台地に本拠地をおいていた尾張氏は、「連(むらじ)」という高い地位を与えられ、ヤマト王権と姻戚関係にあったことが推定されます。断夫山古墳は、この尾張氏の墳墓と考えられているのです。

ヤマトタケルと断夫山古墳

『古事記』『日本書紀』では、ヤマトタケルは東征の折、この尾張の地で豪族ミヤズヒメと結婚の約束を交わしたと書かれています。その後、東征の帰途ヤマトタケルは病気がもとで死に、白鳥となって飛び立ったとあります。この白鳥となったヤマトタケルの墓が白鳥古墳であり、ヤマトタケルへの思いをいだいて死んだミヤズヒメの墓が断夫山古墳であると伝えられています。これらの伝説と継体妃となった尾張氏の娘のことが錯綜しているようですが、断夫山古墳と尾張氏とは深くかかわっていることを暗示しています。

熱田台地と古墳群

名古屋台地は、精進川(現在の新堀川)によって、瑞穂台地と熱田台地にわけられています。名古屋台地における古墳の造営は、5世紀中ごろに東部の瑞穂台地からはじまります。直径82mの巨大な円墳である八幡山古墳(国史跡)、五中山古墳を中心にした高田古墳群、さらに南の瑞穂古墳群へと続きます。6世紀にはいると、西側の熱田台地に古墳造営ラッシュがおこります。名古屋スポーツセンターの位置にあった大須二子山古墳をはじめとする大須古墳群、断夫山古墳、白鳥古墳、さらには高蔵古墳群などが造営されます。しかし、古墳造営の動向も7世紀後半からは沈静化し、かわって元興寺(中区)や古観音廃寺(昭和区)などの寺院建立が活発になります。

(写真下:愛知県熱田神宮公園案内図(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

(写真下:断夫山古墳のミニチュア(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

熱田神宮公園管理事務所前にあり、1/27のスケール。

(写真下:熱田公園管理事務所側からの断夫山古墳(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

(写真下:断夫山古墳のミニチュア(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

尾張名所図会(おわりめいしょずえ) 断夫山(だんぷさん)

かつて断夫山は、常日頃の立ち入りが禁止されていましたが、3月3日だけは入ることを許されました。熱田の浜を眼下に見渡せるのはこの時だけでした。 名古屋市博物館 蔵

<尾張名所図会> 江戸時代末期から明治初期にかけて刊行された地誌。尾張国の名勝、史跡、神社仏閣などを絵と平易な文章で説明している。 名古屋市観光文化交流局

この佐々成政城址石碑は、光通寺(こうつうじ)の向かって左奥にある墓地内に建つが、この光通寺(こうつうじ)は、寛永2年(1625年)尾張国丹羽郡岩倉(現・愛知県岩倉市)の龍潭寺六世養室源育和尚を開祖として、春日井郡比良村(現・名古屋市西区比良)の比良城跡に建立された曹洞宗永平寺系の寺院で山号は長壽山。最寄り駅は、東海交通事業城北線「比良」駅下車、徒歩3分。

(写真下:断夫山古墳の墳丘の上(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>

(写真下:断夫山古墳の外周(名古屋市熱田区旗屋一丁目)<*2024年12月4日午後訪問撮影>