- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

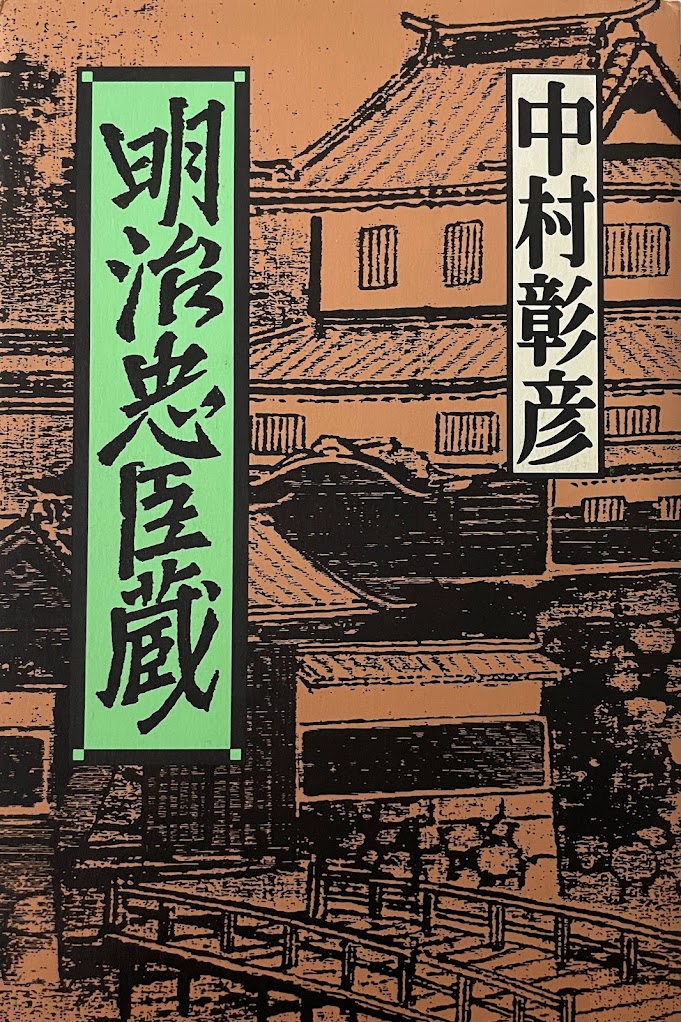

- 北陸を舞台とする小説 第4回 「明治忠臣蔵」(中村彰彦 著)

北陸を舞台とする小説 第4回 「明治忠臣蔵」(中村彰彦 著)

北陸を舞台とする小説 第4回 「明治忠臣蔵」(中村彰彦 著)

「明治忠臣蔵」(中村彰彦 著、双葉社、1995年12月発行) <初出:「小説推理」(双葉社発行)1995年6月号~1995年11月号>

「明治忠臣蔵」(中村彰彦 著、双葉社、1995年12月発行) <初出:「小説推理」(双葉社発行)1995年6月号~1995年11月号>

<著者紹介> 中村彰彦(なかむら・あきひこ >(本書発行時。本書著者紹介より)

1949年(昭和24年)、栃木市生まれ。東北大学文学部卒業。1973年より91年まで文藝春秋在籍。本名・加藤保栄。72年、文學界新人賞佳作入選。87年、『明治維新組』でエンタテインメント小説大賞受賞。93年、『五左衛門坂の敵討』で第1回中山義秀文学賞受賞。94年、『二つの山河』で第111回直木賞受賞。著書は『明治維新組』『乱世の主役と脇役』『鬼官兵衛烈風録』『五左衛門坂の敵討』『遊撃隊始末』『保科肥後守お耳帖』『闘将伝』『二つの山河』『保科正之』『槍弾正の逆襲』など多数。

本書は、1871年(明治4年)11月23日・24日に、金沢市内の2か所と近江長浜とで。ほぼ同時に決行された本多家義士たちの仇討という、「第2の忠臣蔵」とも言われた日本敵討史の掉尾を飾る出来事となった実在の事件を題材とする歴史小説で、文藝春秋で1993年から1991年まで編集者を務め1991年より執筆活動に専念し、会津関係の著作が多い歴史小説・時代小説作家で知られる中村彰彦氏が、1994年「二つの山河」で直木賞を受賞し、その翌年1995年に発表した歴史小説。この歴史小説の主たるストーリー展開時代は、1869年(明治2年)8月の金沢藩執政本多政均暗殺事件から1871年(明治4年)11月の加賀本多家15義士たちによる仇討までの2年間。

事の発端たる、1869年(明治2年)8月7日の本多政均暗殺事件については、本書第1章「金沢城二の丸」で詳述されるが、金沢藩(1869年6月の版籍奉還で加賀藩から改称)の金沢城二の丸御殿の殿中で、旧幕時代の家老と同じく、前田家家中の最高職にあたる金沢藩執政・本多政均(ほんだ・まさちか)が、三等上士(旧平士山辺沖右衛門の嫡男、山辺沖太郎(暗殺実行時26歳)と一等中士(旧与力)井口義平(暗殺実行時21歳)の2名の刺客に襲われ刺殺される(享年32歳)。

幕末から加賀藩の藩政運営を主導してきた本多政均に不平不満を持つものは少なくなく、暗殺の実行犯は2名だけであったが、実行犯2名以外にも暗殺事件に関わっていた者がいたことが、その後の取り調べで判明。暗殺事件から一夜明けたばかりの1869年8月8日のうちに、山辺沖太郎・井口義平の同志と目されて捕縛されたのは菅野輔吉、多賀賢三郎、松原乙七郎、岡野悌五郎、岡山 茂の5人。菅野輔吉は、井口義平とともに金沢城三の丸のうちにある河北門の衛士で、菅野輔吉以外の4人はまだ藩校明倫堂に学ぶ学生。更に、東京の加賀藩邸にいた岡野悌五郎の長兄・外亀四郎や、藩儒・石黒圭三郎の名前もあがり、また、多賀賢三郎が浄書した井口義平の上申書の文案を作った土屋茂助が捕縛前に自ら切腹。

本多政均暗殺実行者の井口義平、山辺沖太郎の2人は、1871年2月4日(旧暦)切腹刑に処せられたが、その他の者については、1871年2月、菅野輔吉が3年間自宅禁錮。多賀賢三郎、岡野悌五郎、岡山茂の3名は70日間の閉門と裁定。松原乙七郎と岡野外亀四郎が事件に無関係だったことで1870年6月21日付で無罪放免。初め東京の加賀藩邸にいると思われた石黒圭三郎については、井口・山辺の相談にあずかった疑いありとして金沢への檻送が決定されるも、この時、石黒圭三郎は行方不明になっていて身柄を拘束することができず、その後1870年3月18日に帰国し藩庁のお尋ね者となっていると知り自訴するが、吟味の結果、本多政均暗殺には関与せずと判定される(ただ脱藩の罪を問われて90日間の閉門の処分)。

本多政均暗殺計画関係者及び関係が疑われた者

・山辺沖太郎(本多政均の暗殺実行犯。⇒1872年2月4日(旧暦)切腹刑)

・井口義平(本多政均の暗殺実行犯。⇒1872年2月4日(旧暦)切腹刑)

・菅野輔吉(一等中士)⇒1872年2月、3年間自宅禁錮に裁定

・多賀賢三郎(一等上士・多賀左近の弟)⇒1872年2月、70日間閉門に裁定

・岡野悌五郎(三等上士・岡野判兵衛の4男)⇒1872年2月、70日間閉門に裁定

・岡山 茂(三等上士・岡山久太郎の嫡男)⇒1872年2月、70日間閉門に裁定

・石黒圭三郎(藩儒,1840~1912)⇒暗殺事件には関与せず無罪(脱藩の罪で90日間閉門)

・岡野外亀四郎⇒(岡野悌五郎の長兄)⇒1870年(明治3年)6月21日付で無罪放免

・松原乙七郎(三等上士・松原牛之助の弟)⇒1870年(明治3年)6月21日付で無罪放免

・土屋茂助(三等上士土屋九内の養子 ⇒本多政均暗殺事件後、自ら切腹)

一方、暗殺された本多政均は、石高5万石と小大名以上、譜代藩並みの家禄を誇り、代々、家老を務めてきたもっとも大身(たいしん)の加賀藩家臣本多家の第11代当主で、本多政均暗殺事件後、嫡男・資松(幼名。1864~1921、本多政以)が5歳で家督相続は認められるも、加賀本多家の家来たちの間では亡き主人の無念をいかにして晴らすかにつき評定が繰り広げられていく。当初は、暗殺実行犯2名の下げ渡しを求めたり、斬刑となる者の首切り役を願い出たり、更には処刑前に暗殺実行犯の拉致も考えられたが、暗殺実行犯2名の処刑が極秘裏に実行されてしまうと、菅野輔吉、多賀賢三郎、岡野悌五郎、岡山 茂、石黒圭三郎の5人が、仇討の対象として、本多家の家老を勤めていた本多弥一を代表とする、本多家の中で強く復仇を主張する一派から狙われることになる。

題材そのものが劇的であるが、赤穂浪士の討ち入りのように、仇討への内部の議論や、討ち入りに際しての家屋敷や行動ルートなど念入りの調査や準備、警戒を解くための遊蕩にふける偽装、計画が狂うハプニングや幸運なタイミング遭遇、仇討決行直前の義士たちの家族との別れ,仇討決行の現場など、数々の人間ドラマが詰まっていて、歴史小説の形を借りて、主に本書の第3章「始動」第4章「雌伏」第5章「決断」第6章「断行」と、加賀本多家の義士たちによる仇討の過程が生き生きとドラマチックに描かれている。

日本最後の敵討ちとなる、加賀本多家十五義士による仇討は、1871年(明治4年)11月23日、石川県金沢市高松町において、本多弥一・富田総・鏑木勝喜知・吉見亥三郎の4人により、県庁退出途上の岡野悌五郎を殺害。同日、矢野策平・西村熊・舟喜鉄外・浅井弘五郎・廣田嘉三郎・湯口藤九郎の6人により、金沢市与力町の自宅禁錮中の菅野輔吉の自宅に押し入り斬殺。その際、清水金三郎は、菅野輔吉宅の門前で見張り役。仇討断行後、藩庁に自首。また同年11月24日、芝木喜内と藤江金三郎により、江州長濱(現・滋賀県長浜市)で、関西・九州方面の視察業務に向かう多賀堅三郎を斬殺。尚、島田伴十郎と上田一二三は、1871年11月18日、石黒圭三郎を殺害しに東京に行くも未遂に終わり、同年12月16日に逮捕となる。仇討対象の1人、岡山茂は行方知れずで仇討決行計画では対象外。

■加賀本多家15義士

・本多弥一(本多家家老・禄5百石)⇒岡野悌五郎を殺害

・矢野策平(近習兼剣術師範)⇒菅野輔吉を殺害

・西村熊(近習加用役)⇒菅野輔吉を殺害

・鏑木勝喜知(中小将組・家老席執筆役)⇒岡野悌五郎を殺害

・富田総(給人組・近習加用役、父は本多家家老富田長左衛門)⇒岡野悌五郎を殺害

・舟喜鉄外(中小将組・扈従役)⇒菅野輔吉を殺害

・浅井弘五郎(中小将組・近習役)⇒菅野輔吉を殺害

・吉見亥三郎(徒組・少将列)⇒岡野悌五郎を殺害

・芝木喜内(徒組・近習手水役)⇒多賀堅三郎を殺害

・広田嘉三郎(徒組・手水役)⇒菅野輔吉を殺害

・湯口藤九郎(足軽)⇒菅野輔吉を殺害

・藤江松三郎(足軽)⇒多賀堅三郎を殺害

➡以上12名が自裁(切腹刑)

・清水金三郎(徒組・近習手水役)⇒菅野輔吉宅門前での見張り役

➡禁固10年

・島田伴十郎(足軽)⇒石黒圭三郎殺人未遂

・上田一二三(足軽)⇒石黒圭三郎殺人未遂

➡以上2名が禁錮3年

加賀本多家15義士とは、本多家家老の本多弥一を筆頭に15名で、1872年(明治5年)11月、石川県刑獄寮の裁判で判決が下され、このうち、12名は切腹となり、この12名が12義士、12烈士と呼ばれ、12義士の墓が、金沢の船底山大乗寺の本多宗家の墓域の隣に葬られた。15義士のうち、清水金三郎は、菅野輔吉宅門前での見張り役として警戒したに止り、刀を抜かなかったため禁固10年の刑に処せられ、また島田伴十郎と上田一二三の2名は、石黒圭三郎殺人未遂の為、禁固3年の刑に処せられた。更に驚くのは、隠れたる烈士ともいうべき男がいて、元本多家中小将組のひとりで、前田家の直臣矢木久右衛門の末弟として生まれ、旧本多家家臣竹下半次に養子入りした竹下卯三郎が、12烈士に殉ずべく本多政均の墓前で切腹をしている。大乗寺門前の12烈士の墓列のはじに、こぶりながら清水金三郎、島田伴十郎、上田一二三の3人の墓と並び、竹下卯三郎の墓がある。

1872年(明治5年)11月4日、本多弥一、矢野策平以下12人の切腹は、最後の切腹刑となったが、この時、石川県には士族が自裁を仰せつけられた時どのように取り扱うべきなのか、という規定が定められておらず、石川県庁は司法卿江藤新平に指示を仰ぎ、江藤新平は福岡県庁に対し、石川県によくせっぷつの作法を教えるよう命じた話も紹介されている。さらに、この加賀本多家義士による仇討の2か月後、1873年(明治6年)2月7日に明治政府が「仇討禁止令」を布告しており、仇討禁止令布告前の最後の仇討となった。

目 次

序の章 元治の変

第1章 金沢城二の丸

第2章 燠火(おきび)

第3章 始動

第4章 雌伏

第5章 決断

第6章 断行

終章 消えて惜しまぬ

あとがき

<関連テーマ>

・禁門の変と加賀藩の元治の変

・本多政均暗殺事件と「明治忠臣蔵」

・加賀藩八家と加賀本多家

・加賀藩の幕末の藩政改革<主なストーリー展開時代>

・1869年(本多政均暗殺事件)~1872年

・1864年(元治元年)

<主なストーリー展開場所>1

・金沢 (山代温泉、山中温泉、粟津温泉、小松、松任)・東京 ・近江国高島郡海津村

・多賀堅三郎追跡ルート(金沢ー野々市ー松任ー大聖寺ー金津ー森田ー福井城下ー浅水ー水落ー鯖江ー湯尾峠ー木ノ芽峠-柳ケ瀬ー木之本-高月ー速水ー姉川ー長浜)

<主な登場人物>

・本多政均(1838~1869。元加賀藩家老、金沢藩執政)本多播磨守家の5万石当主)

・山辺沖太郎(本多政均暗殺事件実行犯)

・井口義平(本多政均暗殺事件実行犯)

・菅野輔吉(金沢藩一等中士、1871年11月、本多家家臣の仇討で金沢で斬殺される)

・多賀賢三郎(1871年11月、本多家家臣の仇討で近江長浜で斬殺される)

・岡野悌五郎(1871年11月、本多家家臣の仇討で金沢で斬殺される)

・岡山茂(本多政均暗殺事件関与で捕縛され70日閉門の裁定)

・松原乙七郎(本多政均暗殺事件関与で捕縛されるが関与無しとして無罪放免))

・岡野四郎(1846~1878、岡野外亀四郎、加賀藩士、岡野悌五郎の長兄)

・石黒圭三郎(加賀藩藩儒、本多政均暗殺事件の関与が疑われる)

・土屋茂助(井口義平の上申書の文案作成者。切腹)

・本多弥一(加賀本多家家老。本多政均の従兄弟)

・矢野策平(本多政均の近習兼剣術師範。中条流剣術の達人)

・浅井弘五郎(本多家中小将組。本多政均の近習役)

・西村熊(本多家近習加用役)

・鏑木勝喜知(本多家中小将組・家老席執筆役)

・富田聡(本多家給人組・近習加用役)

・舟喜鉄外(本多家中小将組・扈従役)

・吉見亥三郎(本多家徒組・少将列)

・芝木喜内(本多家徒組・近習手水役)

・広田嘉三郎(本多家徒組・手水役)

・湯口藤九郎(本多家足軽)

・藤江松三郎(本多家足軽)

・清水金三郎(本多家徒組・近習手水役)

・島田伴十郎(本多家足軽)

・上田一二三(本多家足軽)

・竹下卯三郎(旧本多家家臣)

・富田長左衛門(本多家家老。禄3百石。富田聡の父)

・篠井源五右衛門(本多家家老)

・堀清左衛門(本多家家老)

・土方源右衛門(本多家家老)

・山島紋蔵(本多家家臣)

・村田八十八(本多家家臣)

・中野安平(本多家家臣)

・前田慶寧(まえだ・よしやす、1830~1874、加賀藩第13代藩主、加賀藩知事)

・前田土佐守直信(金沢藩執政、1841~1879、前田土佐守家の第10代当主)

・前田内蔵太(金沢藩参政)

・横山蔵人(横山多門、金沢藩参政)

・本多資松(本多政均の嫡男)

・本多図書(本多家の分家の当主)

・本多内記(本多政均の実弟)

・長九郎左衛門(1844~1884、長家3万3千石の当主、本多政均の女婿)

・山田佐助(新蕃小頭、本多政均の従弟)

・三上孫一(徒目付)

・お琴(本多宗家出身。本多弥一と押しかけ女房同然に同居)

・おしま(東茶屋町の芸者)

・おかよ(菅野輔吉の家の下女)

・嘉三郎(鋳掛師、おかよの幼馴染)

・おふみ(三等上士の岡山久太郎家の下女)

・松三郎(おふみが惚れた男)

・岡山久太郎邸を訪ねた古物商

・出会茶屋「もみぢ葉」(犀川西岸、石坂の地の周辺)の女将

・岡山忠(岡山久太郎の次男)

・弥兵衛(本多弥一の老僕)

・おゆき(本多弥一の下女)

・おとき(本多弥一の老母)

・乙葉(鏑木勝喜知の妻)

・茶屋「馬龍軒」の亭主

・内田政風(1815~1893、薩摩藩士、金沢県大参事、石川県令(初代)など歴任)

・草薙尚志(金沢藩大属)

・おこん(湯尾峠の茶店の女)

・梅原可也(丸岡城下で草薙尚志・多賀堅三郎と合流)

・沼田采江(丸岡城下で草薙尚志・多賀堅三郎と合流)

・脇坂伝四郎(近江長浜の茶店今井の南隣の町人)

・彦根県庁の石原大属

・細野潤次郎(金沢県庁)

・三田村半助(金沢県庁)

・原田恭平(東京・本郷の元加賀前田家江戸上屋敷のすぐ近くに住む金沢県軍医)

・渡辺善四郎(東京・本郷に邸宅を構える加賀藩前田家に出入りしていた口入業者の親分)

・東京・本郷にある宿屋と下宿屋を兼ねた上州屋のあるじ

・諏訪八郎准中尉(元本多家家臣で准中尉として横浜の大田陣屋に赴任)

・山本守輝(金沢県庁の係官)

・大塚志良(金沢県庁の係官)

・江藤新平(司法卿)

・進藤珍次郎(竹下卯三郎の友人)

・河合八十之助(竹下卯三郎の友人)

・前田斉泰(まえだ・なりやす、1811~1884。加賀藩第12代藩主)

・長連恭(1842~1968、加賀藩年寄の1人、長大隅守家3万3千石の当主)

・松平大弐(1823~1864、加賀藩家老、慶寧の側用人)

・志賀喜兵衛(松平大弐の家臣)

・佐川良助(松平大弐の家臣)

・石黒多仲(松平大弐の家臣)

・奥村播磨守栄通(1812~1877、加賀藩年寄。加賀八家奥村宗家第13代当主)

・村井又兵衛(加賀八家村井家当主)

・多賀源助(加賀藩公事場奉行)と内藤誠左衛門(与力)

・福岡惣助(加賀藩人持組、禄170石、享年34歳、元治の変で生胴の刑)

・小川幸三(加賀藩定番徒士組、元治の変で斬首)

・不破富太郎(加賀藩の慶寧づき大小将組、元治の変で切腹刑)

・千秋順之助(加賀藩藩校明倫堂助教、元治の変で切腹刑)

・大野木仲三郎(加賀藩人持組大野木将人の弟、元治の変で切腹刑)

・青木新三郎(加賀藩の料理人、元治の変で切腹刑)