- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸ゆかりの作家による作品

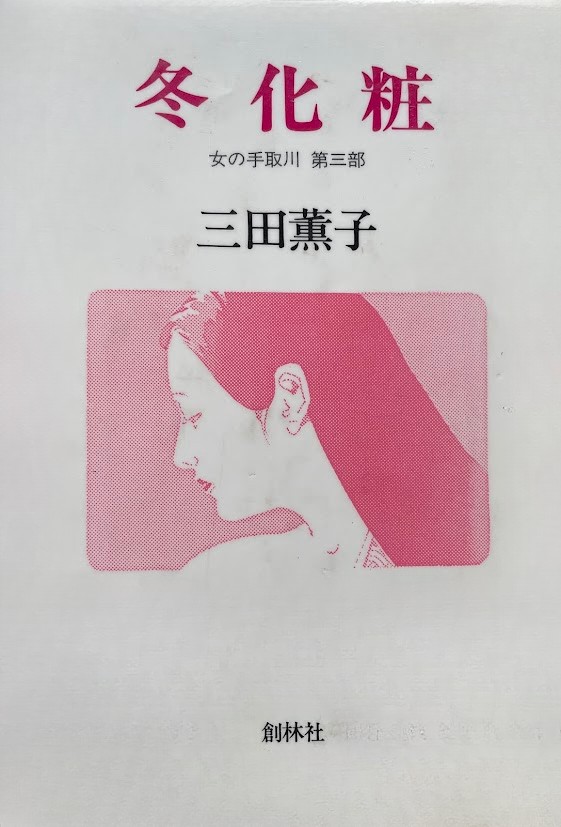

- 北陸ゆかりの作家による作品 第6回 「冬化粧ー 女の手取川 第三部」(三田 薫子 著、創林社)

北陸ゆかりの作家による作品 第6回 「冬化粧ー 女の手取川 第三部」(三田 薫子 著、創林社)

北陸ゆかりの作家による作品 第6回 「冬化粧 ー 女の手取川 第三部」(三田 薫子 著、創林社)

「冬化粧 ー 女の手取川 第三部」(三田 薫子 著、創林社、1986年6月発行)

三田 薫子(みた・かおるこ)<本書著者紹介より、本書発刊当時>

1944年、石川県石川郡美川町生まれ。著書に『女の手取川』『緋は紅よりも』(創林社)。現在、金沢市在住

本書「冬化粧ー 女の手取川 第三部」(三田薫子 著、創林社、1986年6月発行)は、白山に源を発する日本有数の急流河川で日本海に注ぐ一級河川の手取川河口の港町・美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)を舞台に、美川町に生まれ育った女性「七代」を主人公とする大河小説で、「女の手取川 万屋模様」(創林社。1984年3月発行)、「緋は紅よりも ー 女の手取川 第二部」(創林社。1985年7月発行)に続く「女の手取川」三部作の最終の第三部。著者の三田薫子 氏は、本書の舞台となる、石川県石川郡美川町に生れ育ち、著者の母をモデルとした作品で、後半生は小松市に長らく住んだ著名な作家で地方文化の向上のために特に小松市の文化活動の先頭にたってきた作家・森山啓 (1904年~1991年)氏に師事して作家活動を始め、「女の手取川 万屋模様」が処女作で代表作の一つ。

森山 啓 による評

■(「女の手取川 万屋模様」)地方色の濃厚な、また確固とした実在感をもつ4百枚余の力作である。藩政時代には北前船も出入りして繁栄をきわめた「本吉港」として知られ、天才的作家・島田清次郎の出身地で、手取川大氾濫の際に遭難者たちを幾人も救った無名英雄を出したことでも有名な美川町を活写している。この町の古くからの料理屋・兼魚屋である「万屋」の大勢の全家族と雇人たちの性格を描き分け、主人公の辛抱強くて働き好きな加賀婦人の一典型を見事に造形している。町の生活風習も、よく作品の水鏡に映している。

■長編「緋は紅よりも」は、北陸のきびしい風土に耐えて生き抜く女を中心に、伝統の風習を打ち破って奔放に生きようとした魅力ある女の典型と、伝統の風習をそのまま受け入れる忍従の度が過ぎて狂い出した女の典型とを描いている。大勢の登場人物のすべての性格と生きざまを、その家庭、衣服、食性格、および環境としての美川町の風習のすべてにわたって、驚くべき筆力で活写している。想像力が豊かな物語の進行とその大破局も興味深い。

本書の主人公は、石川県石川郡美川町の中町通りの商人宿屋と料理屋、魚商を兼ねた「万屋(ばんや)」の娘として、1921年(大正10年)に生まれた万屋七代。「女の手取川」第一部では、父・平作、母・すまの間の男6人、女3人の次女として、七代が9歳の正月を迎える昭和5年(1930年)から、同じ美川町の大正通りに嫁ぐ22歳の年の昭和18年(1943年)春までの時代、「女の手取川」第二部では、万屋七代が同じ美川町の大正通りにある農業機械などを扱う商家・加賀屋に嫁ぎ加賀屋七代となった22歳の年の昭和18年(1943年)春から、生母・万屋すまが狂い手取川河口で入水自殺をした後の37歳の年の昭和33年(1958年)1月までの時代が描かれていた。「女の手取川」第三部の本書では、昭和33年(1958年)から、長女・竹子が20歳で手取川上流の白山麓に嫁ぐ、加賀屋七代が43歳の年にあたる昭和39年(1964年)1月までの約6年の時代。本書の物語には、何度も驚きの展開があるが、ラストシーンの竹子の嫁ぎ先にもびっくり。

「女の手取川」第三部では、美川町の中町通りの料理宿・万屋から、美川町の大正通りの農業機械を扱う商家・加賀屋に嫁いだ加賀屋七代の加賀屋での嫁、妻、母としての暮らしぶりが、「女の手取川」第二部に引き継き描かれるが、加賀屋の家族では、舅の正太朗が昭和36年(1961年)10月病死、姑のぜらが昭和38年(1963年)6月病死。更に、夫の大海も、昭和37年(1962年)11月に交通事故死。七代の舅・正太朗は、リュウマチが悪化し、半身不随となり、寝たきりとなるが、七代の献身的な介護には、感心するし、また、夫の事故死以降は、商い主を失った加賀屋の経済的困窮のために、毎日、自転車で物売りに出かける様子も涙ぐましい、長男を突然の事故で亡くした姑のぜらも介護が必要になり、加賀屋本家の嫁としての慶弔時におけるつとめなど本家の経費も大変。

加賀屋七代は、夫・加賀屋大海との間に、長女の竹子、次女の麻耶、第3子の長男・大彦の母となっているが、特に1944年(昭和19年)1月に誕生した長女の竹子の存在は大きい。「女の手取川」第三部では、長女竹子が、14歳から20歳までの時期にあたり、中学校から、万屋の一族で、女なら必ず行くとされる、金沢の女学校に入学している。七代は竹子を感性のするどい子供だと思ったので、小学校入りたての頃から、ピアノのバイエルや絵画など、ありとあらゆる習いごとに通わせ、ぜらのいいつけであったこともあったが、中学三年生に至るまで、学校教育のほかに、8人の課外教師をつけていたこともあってか、思春期の竹子は、なかなかに大人びた、はっきりした考え方をする娘に育っていた。本書は、1921年に美川町に生まれ美川町で育った女性「七代」を主人公とする大河小説で、著者・三田薫子 氏の母をモデルとした作品と言われるが、著者・三田薫子 氏自身も、七代の長女の竹子と同じく、1944年(昭和19年)美川町生まれ。

万屋の家族については、「女の手取川」第一部で子供時代の万屋七代が仲良かった弟の清が再登場。1956年(昭和3年)に、本吉港の名残をとどめる廓続きの手取川河口に、三階建檜造りの料理屋「華屋敷」を開店するも、翌1957年11月、狂った母すまによって炎上していたが、その後、無一物から、小料理屋、浜茶屋をはじめ、ありとあらゆる水商売に手を染めて、1963年(昭和38年)には、今度は手取川上流に、城の形をした料亭「清華殿」を開店する。「俺ら万屋一族はな、どいつもこいつも皆、手取の川者じゃ。川者はな、川の危険にもおかされる代りに、川の恵みの中で救われもするんじゃ」と、姉の七代に、死んだ者のことばかりくよくよ考えずに、いつか二人で手取川上流から河口までの手取の川下りをしないかと励ます。また、七代の長兄で万屋の当主の万屋平次は、本書のラストシーンで、日本海を背に手取川の小舟の上で水棹を立てて、氷のように突っ立っている姿は、なかなかカッコいい。

本書「女の手取川」第三部の中で、最も衝撃的なストーリー展開は、七代の末妹・八重垣にまつわる話。美女で才女の気位の高いお嬢様だった万屋の三女で末娘・八重垣は、姉の七代とは、性格も違えば、1947年に加賀前田藩ゆかりの金沢の由緒ある富裕の堂門家に嫁ぎ、嫁いで境遇も違っていて、島田清次郎びいきの堂門八重垣は、竹子にとって、たまらなく惹きつけられてしまう妖しく狂気の魅惑的な叔母。盂蘭盆二なると、堂門八重垣は、金沢の野田山にある前田侯の墓前にぬかずくことを忘れず、また堂門家の八重垣の義父は海軍大佐で敗戦と同時に,堂門家の書斎で銃弾自殺をとげていたような家。八重垣の夫で堂門家の当主は、外国支社も含めて、九谷や漆器、加賀友禅などを扱う貿易会社を経営。一見、富裕な家庭で何不自由なく幸せそうに見えた八重垣には、人には言えぬ、自らが生んだ娘のことで辛い自責の念を抱えていた。金沢の女学校に通っていた竹子は、1961年(昭和36年)夏の初めに、八重垣から、堂門家に下宿をしている金沢の医大生・白鷺龍との見合いを勧められる。そして、1962年(昭和37年)1月に、八重垣は、小舞子(現・石川県白山市湊町)の浜で、白鷺龍を道連れにピストルでの心中事件という大変ショッキングな事件を引き起こす。さらに事件後に警察の調べで、堂門八重垣の娘に関わる、もっと驚愕する事実が発覚する。

「女の手取川 第二部」で、随所に垣間見える、七代の舅・正太朗の生母おたんに対する思慕の念や、七代の姑・ぜらのおたんに対する侮蔑の感情などについては、「女の手取川 第三部」で背景が明らかにされている。正太郎の生母・おたんは、美川町の近くに、以前、「蝶屋荘」といわれた小さな町があり、そこの庄屋の娘。金沢の旧家で資産を持つ男が、おたんを愛妾として望むも、好いていた隣村の「末正」の加賀正太郎の元に逃げ、加賀正太郎との間に、正太朗を産み落とすが、その後、親の命令で若い二人は引き裂かれ、女性のおたんの方は福井・武生の御用商人に嫁がせられて行ってしまう。更に、この蝶屋荘のおたんの生母・蘿々が、万屋とは因縁の関係にあり、万屋と加賀屋には、昔からの言い知れぬ秘密があり、非常に複雑怪奇な旧家をめぐる関係が紐解かれる。

「女の手取川」第三部の本書も、第一部・第二部同様、美川町(旧・石川県石川郡美川町、現・石川県白山市美川地区)の旧町が本書ストーリーの主舞台ではあるが、美川町の郊外の町以外に、手取川上流の白山麓が、重要な舞台として登場する。加賀屋竹子が堂門八重垣が見合いの相手として紹介される金沢の医大生・白鷺龍が、手取川上流にある白鷺酒造の一人息子という設定。白鷺酒造は、石川県でも一、二を競う清酒の醸造元で、とくに手取の名水でつくる菊酒は、3百年もの昔から、天下の美酒と歌われてきた、と、手取川上流の菊酒が紹介されている。加賀屋竹子と白鷺龍が、手取川上流の白山麓でデートをする場面もあり、手取峡谷(現・石川県白山市下吉谷町)も訪れている。兵庫県の舞子の浜を彷彿させるものがあるとして命名された小舞子(こまいこ)(現・石川県白山市湊町)も、八重垣が実家の美川町に金沢の嫁ぎ先から戻った時にも、1人で出かけていた場所。

目次

序 まんだらけ

1. 加賀屋七代

2. 花むくろ

3. おたん物語

4.日本海葬

5. 紫式部狂

6. 献身

7. 妖花

8. 振袖清次郎

9. 堂門家の夫人

10.水友禅

11.青年・白鷺龍

12.薔薇の実験室

13.雪狂い

14.恋・手取川上流

15.白の泥花

16.小舞子浜心中

17.蘿々人形

18.地獄とは

19.緋褪め村雨

20.ぜらの最期

21.冬化粧

<主なストーリー展開時代>

・1958年(昭和33年)~1962年(昭和37年)1月

<主なストーリー展開場所>

・石川県(美川町、金沢、白山麓、手取川上流、小舞子浜)・福井県(武生)

<主な登場人物>

・加賀屋七代(大正10年(1921年)美川町生まれ。生家は「万屋」)

・加賀屋ぜら(加賀屋の女主で七代の姑)

・加賀屋正太朗(加賀屋の当主で、ぜらの夫)

・加賀屋大海(七代の夫。加賀屋ぜらと正太朗の長男)

・加賀屋竹子(加賀屋七代と大海の長女で、昭和19年(1944)1月31日誕生)

・加賀屋麻耶(加賀屋七代と大海の二女で、昭和22年(1947)4月3日誕生)

・加賀屋大彦(おおひこ、加賀屋七代と大海の第三子)

・堂門八重垣(七代の末妹で万屋の三女、1947年、金沢の堂門家に嫁ぐ)

・八重垣の夫(加賀前田藩ゆかりの金沢の家で、外国にも支社を持つ貿易会社社長)

・白鷺龍(手取川上流にある白鷺酒造の一人息子で、金沢の医大生)

・野川(加賀屋の通いの雇い人)

・北山(加賀屋の通いの雇い人。蝶屋の庄屋の一族)

・おたん(加賀屋正太朗の母。「蝶屋荘」という小さな町の庄屋の娘)

・蘿々(蝶屋荘の庄屋の娘で、おたんの母)

・加賀正太郎(加賀屋正太朗の父で、美川町近くの末正村出身)

・万屋すま(七代の母。狂い入水自殺)

・万屋平次(七代の長兄で万屋の当主)

・清(七代の弟。手取川河口に料理屋「華屋敷」、その後、手取川上流に料亭「清華殿」を開店)

・華(1947年、万屋清と結婚。吉原釜屋から美川町に嫁ぐ)

・宮地(堂門家の手伝い人の女性)

・冬子(堂門家の手伝い人である宮地の娘で、小紫の愛称)

・沙梨(八重垣の一人娘で、視聴覚を失った発育不良児)

・島田清次郎(作家。1899年~1930年)

・農機具の製造元の岡山からの加賀屋大海の商客

・漁師(加賀屋大海が岡山からの商客を手取川案内に頼んだ漁師)

・一子(いちこ、七代の長姉、1914生まれで小松の呉服屋に嫁ぐ)

・白鷺龍の両親

・白鷺酒造の番頭

・美川の町の手相や面相を見るのにたけた、八卦見まがいの老爺

・加賀屋正太朗を訪問で診る医者

・加賀屋おてつぎの正寿寺(美川今町)の僧

・刑事と検屍係

・中年の新聞記者とカメラマン

・七代の小学時代の同級生で、都会へ嫁いだ親友の網元の娘

・美川の町の温泉宿の経営主(七代の小学時代の級友で、戦時中は舞鶴海軍医務隊として比島に従軍)

・七代の小学時代の男女の同級生たち

・加賀屋海流(加賀屋ぜらと正太朗の次男。1943年秋に結婚し、美川町の新町に新世帯)

・ぎら(白山麓から嫁いでいた美川郊外の百姓家の老婆)

・ぜらの弟や妹

・ぜらの近所の友人の老女

・共同洗濯場の女たち

・葬儀屋

・唐傘屋町子(加賀屋の左隣の傘屋の一人娘で金沢の旅行会社勤務、竹子より13歳年上)