- Home

- 南越地域の歴史人物とゆかりの地, 「南越」地域文化

- 南越地域の歴史人物とゆかりの地「今立吐酔と満願寺(福井県鯖江市松成町)

南越地域の歴史人物とゆかりの地「今立吐酔と満願寺(福井県鯖江市松成町)

- 2023/9/25

- 南越地域の歴史人物とゆかりの地, 「南越」地域文化

南越地域の歴史人物とゆかりの地「今立吐酔と満願寺」(福井県鯖江市松成町)

(写真下:満願寺(福井県鯖江市松成町)にある今立吐酔の説明板 <2023年9月9日午後訪問撮影>

今立吐酔(いまだて・とすい) グリフィスに学び、アメリカに留学

■時代 江戸時代後期~明治時代

■安政2年(1855)~昭和6年(1931) 5月

■略伝

今立郡松成村(現、福井県鯖江市松成町)満願寺(まんがんじ)に、今立家の5男として生まれた。幼名は芳丸(よしまる)、明治4年(1871)、福井藩の藩校明新館(めいしんかん)(現・福井県立藤島高等学校)に入学した。明新館では英語・理化学・兵学・医学などの洋学を取り入れた教育が計画され、外国から教師を招いて、その技術や思想を習うことに努めていた。その外国人教師の一人が、アメリカ合衆国から招かれたU・E・グリフィスであった。日本や福井に関心を持っていたグリフィスは、明治4年(1871)3月に着任し、化学や物理、生物、外国語などを教えた。明新館での教師生活は、廃藩置県などもあり10ヶ月ほどであったが、この間、多くの若者に影響を与えた。吐酔もその一人で、西本願寺の海外留学生にも選ばれ、帰国するグリフィスとともに渡米してペンシルベニア大学で理学(化学)を学んだ。帰国した吐酔は、京都府中学校教授(のちに校長)となり、化学や物理、英語などを教え、その後も神戸商業学校長(現神戸大学)、鹿児島造士館長(ぞうしかん)(現鹿児島大学)、長崎高等商業学校長(現長崎大学)を歴任するなど、日本の教育の発展に大きな役割を果たした。

(写真下:満願寺(福井県鯖江市松成町) <2023年9月9日午後訪問撮影>

(写真上:満願寺(福井県鯖江市松成町) <2023年9月9日午後訪問撮影>

(写真上:満願寺(福井県鯖江市松成町) <2023年9月9日午後訪問撮影>

満願寺(福井県鯖江市松成町)

鯖江市東部を流れる鞍谷川沿いに建ち鯖江市松成の中心にある満願寺の開創は不詳であるが、もともとは天台宗のお寺で、鯖江市中野町原にあった天台宗寺院で法興寺と呼ばれていたといわれている。それが、1207年親鸞聖人に帰依した住職が浄土真宗に改宗し、その後、真宗高田派に属するが、本願寺の蓮如上人が1471年越前吉崎に赴き布教活動を始めると、満願寺も蓮如上人の教化で高田派から本願寺派に変わる。願寺はかつて天台宗であったが、承元元年(1207)に親鸞に帰依、後に浄土真宗高田派に属したとされるが、蓮如の北陸教化に際して本願寺派の寺院となる。その後、沼地だった松成の地にも人が住むようになり満願寺も移転。

満願寺の第4世の乗喜は、本願寺11代目門主顕如上人に忠義を尽し、本願寺と織田信長が戦う石山合戦(1570年~1580年)に参戦し、満願寺は顕如上人の「顕」と忠義の「忠」を合わせて「顕忠山」という山号を賜り「顕忠山満願寺(けんちゅうざんまんがんじ)」となったとされる。

ちなみに、住民は、その山号の通達をとても心待ちにしていて、その住民の気持ちは「山号を待つなり」から、この地は「まつなり」と呼ばれるようになったという、「松成(まつなり)」の地名の由来に関する伝承が残る。1605年福井藩の記録には松成という名が記載されている。昭和13年(1938)の火災により、本堂・庫裏を全焼、現在の本堂は昭和35年(1960)に完成。

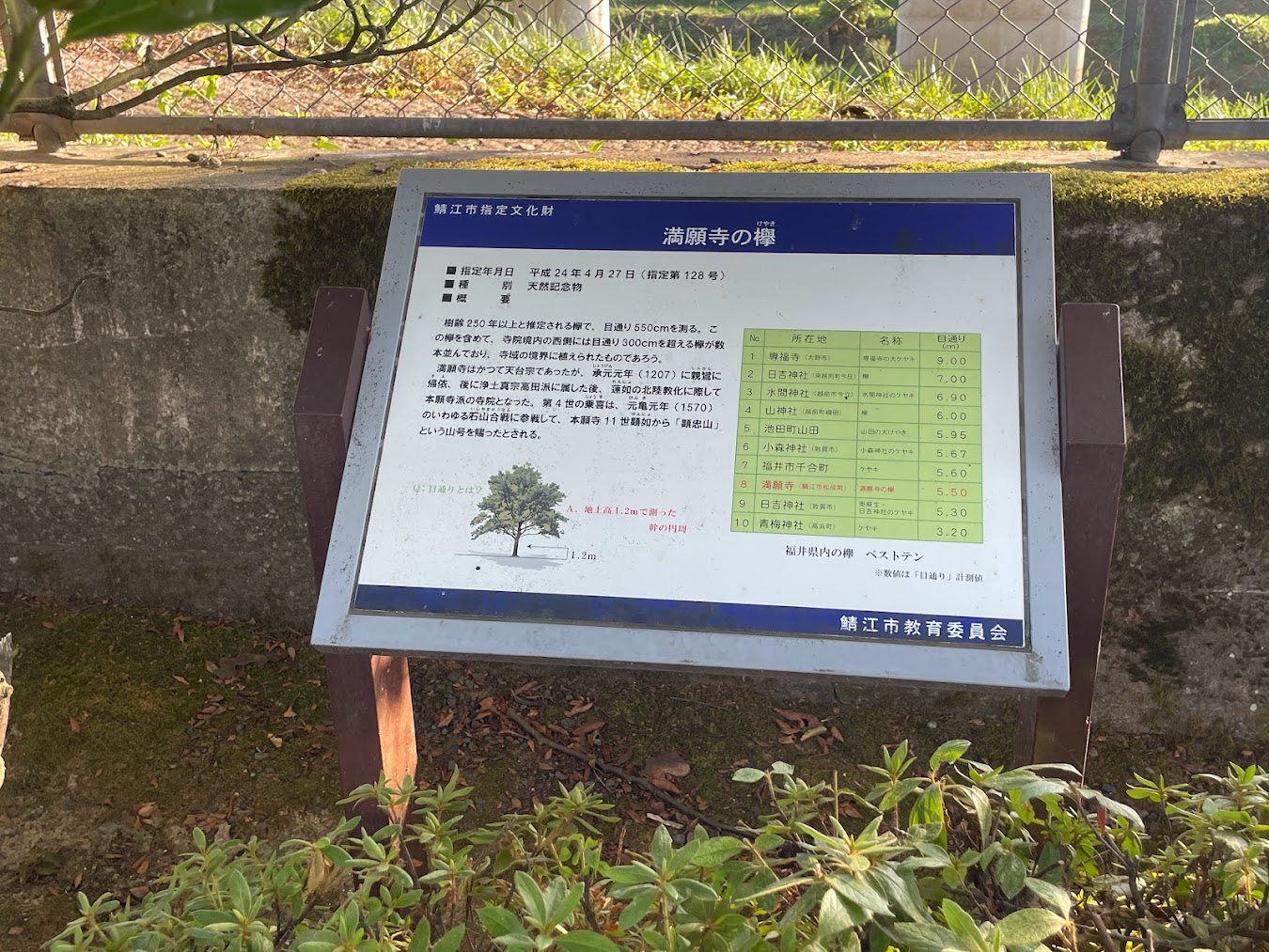

(写真上:満願寺のケヤキ(福井県鯖江市松成町) <2023年9月9日午後訪問撮影>

今川吐酔の案内板は、鞍谷川堤防沿いの満願寺境内にあるが、鯖江市指定文化財「満願寺の欅」の所にある。このケヤキ古木の推定樹齢は250年以上といわれ、最大のものは目通り550cmの大木。他のケヤキもそれぞれ目通り410cm・250cm・300cmの寸法。寺院建物と欅との関係は不明。

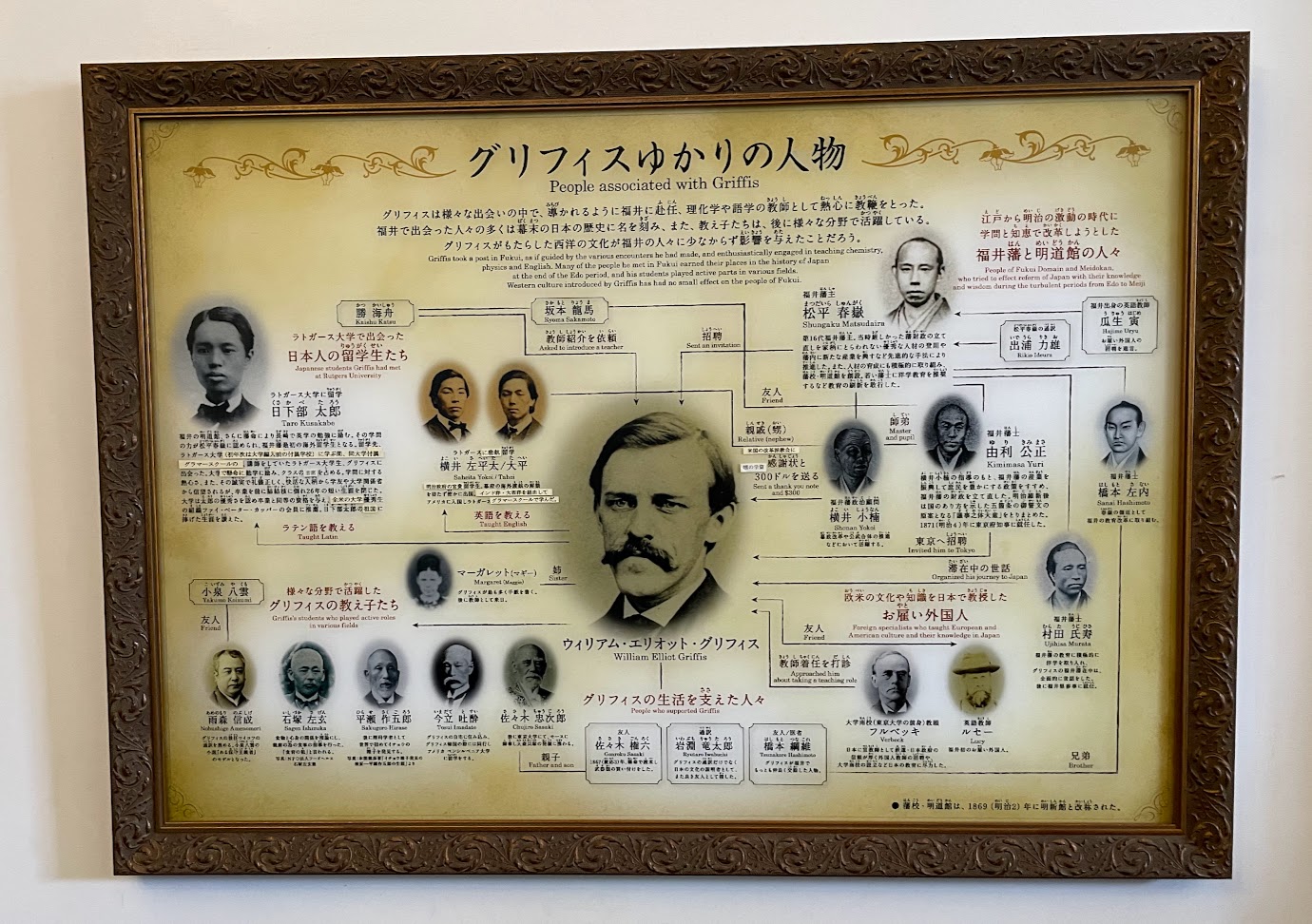

(写真下:福井市グリフィス記念館(福井県福井市中央3丁目) <2023年9月8日午後訪問撮影>

今立吐酔(1855~1931)とグリフィス(1843~1928)

この満願寺の第14世(乗永)の5男として、1855年に生れた今立吐酔は、明治時代に西本願寺の留学生となって、アメリカで勉強した人だが、小さい時の名前を芳丸と言って、とても賢く、村の人から「神童」と呼ばれていたとのこと。

14歳の時、福井藩の藩校「明新館」へ入学が許可され16歳の時、アメリカ人のグリフィスと出会う。グリフィスは、1843年アメリカのペンシルベニア州で生まれ。英語はもとよりドイツ語、フランス語も話せ、理科の先生で、そしてキリスト教の牧師でもあった。また東洋、日本学の研究者で福井藩の先生になったもの日本の事を見聞するため。そのため、グリフィスは、当時の日本の様子について詳しく記録し、日記には吐酔のことが書かれている。このグリフィスとの出会いが吐酔の人生に大きく影響する。

吐酔は、グリフィスのクラスになりグリフィスの日記には「賢くて、とてもおとなしい子」と書かれていて、グリフィスからは英語、ドイツ語、フランス語、科学、物理、生物等を習っていた。吐酔はグリフィスに「トシ」と呼ばれてかわいがられ、そのうち一緒に暮らすようになる。一緒に暮らしていた生徒は5人で、吐酔は、そのうちの一人に選ばれる。吐酔がグリフィスと一緒に暮らしていたのは、10月から翌年の1月まで、わすか3か月で、その理由は、その年の7月に廃藩置県が行われ、グリフィスを雇った福井藩が無くなったから。グリフィスは、東京の大学南校(今の東京大学)の先生として働くことに。

それから間もなく、吐酔も、武生の進修小学校(現在の武生東小学校)で英語の先生になるが、1年後には、東京に行き、グリフィスのいる開成学校(大学南校が改名)で勉強する。

ところが、その年の7月、グリフィスはアメリカに帰国することになり、吐酔は、その時、一緒についてアメリカに行き、吐酔は、ペンシルベニア大学で勉強しながら、グリフィスの著作「皇国」の執筆を手助けもすることに。

その頃、グリフィスの生活が苦しくなり、吐酔はグリフィスに生活支援をしてもらうことが出来なくなり、グリフィスは吐酔に「キリスト教徒になって、給費生の特典をもらうように」と勧めるも、満願寺で生まれ育った吐酔は、生活がどんなに苦しくても、キリスト教徒にはならず。その後、生活に苦しくなった吐酔は、馬車引きの仕事をして勉強を続けたが、それを見かねた人が、西本願寺とかけあって、第2回留学生として援助してもらえることになる。24歳で素晴らしい成績で大学を卒業した吐酔は、ペンシルベニア大学の日本人卒業生の第1号となる。その後、理学の研究とインド仏教の研究を志していたが、父親の病気の知らせを聞いて日本に帰ることになった。

帰国した吐酔は、教育者として活躍し、27歳で、日本で最初の中学校を京都府に設立することになり初代校長に就任。さらい、その後は、抜群の語学力を発揮し外交官になって中国で活躍。明治29年(1896)、41歳で勲六等瑞宝章を受章。昭和3年(1928)、50余年ぶりにグリフィス夫妻が来日し、福井を訪れた時、グリフィスの傍らにいたのが吐酔。

明治19年(1886)、中学校校長の時、アメリカ人のオルコットが書いた本「仏教問答」を日本語に翻訳。この本は、仏教の入門書で23か国語に翻訳されたベストセラー。オルコットは50歳になってインドに移り仏教と出逢った人で、吐酔はオルコットをとても尊敬していた。吐酔は、昭和3年(1928)には親鸞聖人の教えを書いた『歎異抄』を英語に翻訳している。

*主な引用文献「北中山の歴史・伝承」第2教本「今立吐酔物語」(2023年3月、北中山語り部の会)