- Home

- 南越地域の歴史事件・史跡・遺跡, 「南越」地域文化

- 南越地域の史跡・遺跡「大虫廃寺塔跡」(福井県越前市大虫本町)

南越地域の史跡・遺跡「大虫廃寺塔跡」(福井県越前市大虫本町)

南越地域の史跡・遺跡「大虫廃寺塔跡」(福井県越前市大虫本町)

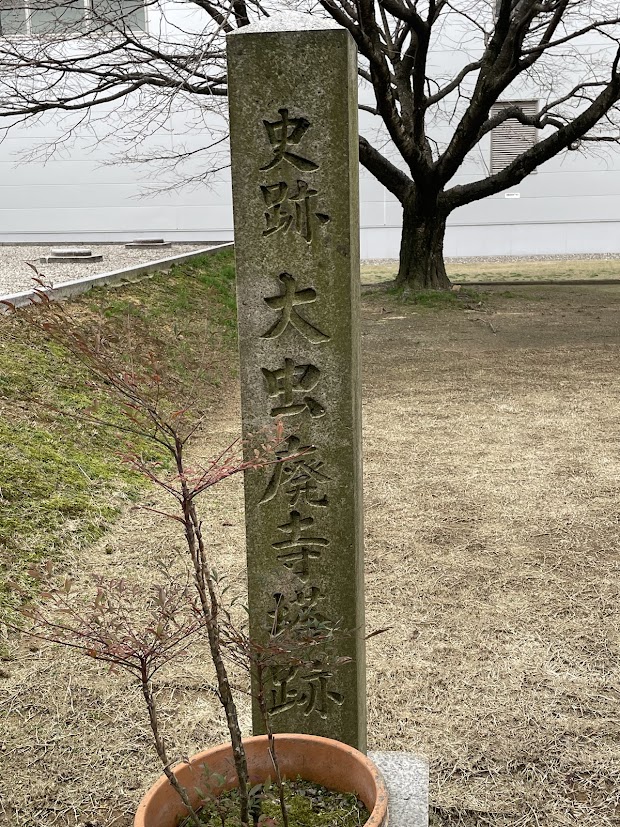

(写真下:「大虫廃寺塔跡」(福井県越前市大虫本町)<*2025年2月2日午後訪問撮影>

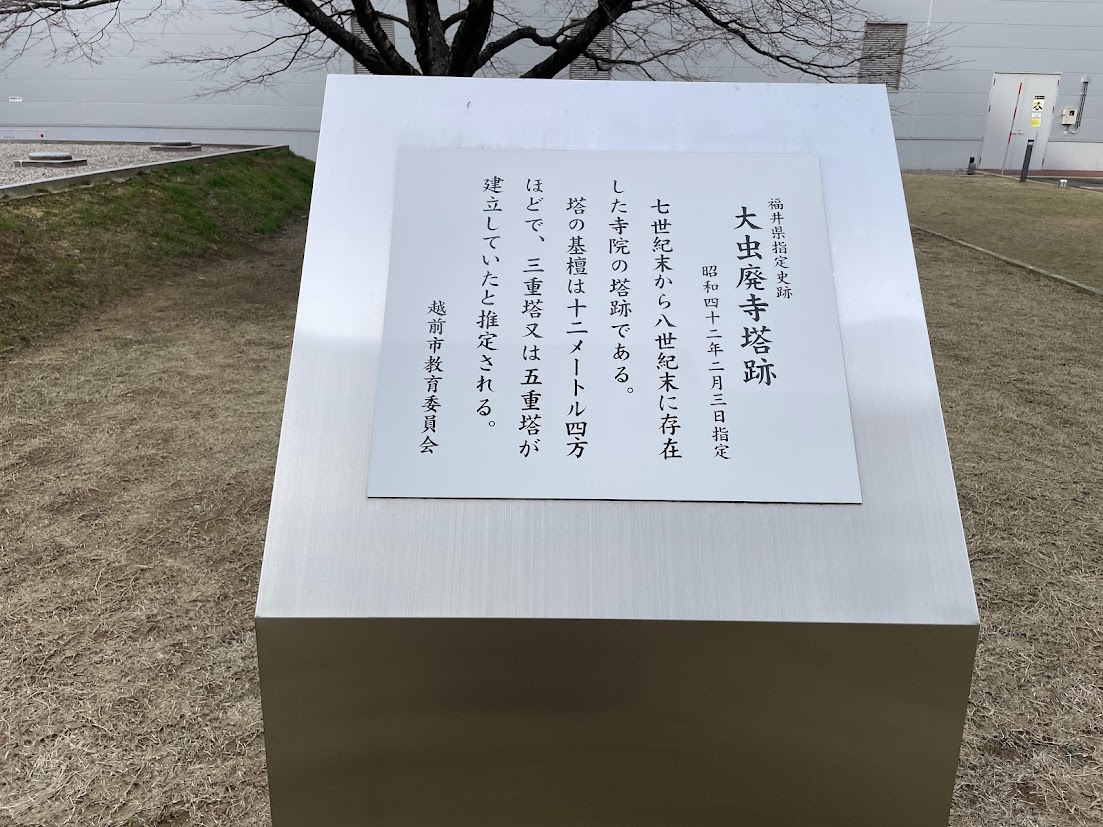

福井県指定史跡 大虫廃寺塔跡 昭和42年(1967年)2月3日指定

7世紀末から8世紀末に存在した寺院の塔跡である。塔の基壇は12m四方ほどで、三重塔又は五重塔が建立していたと推定される。 越前市教育委員会

(写真下:「大虫廃寺塔跡」の心礎石(福井県越前市大虫本町)<*2025年2月2日午後訪問撮影>

大虫廃寺塔跡の由来

この周辺一帯は大虫扇状地の末端にあたります。いまから1300年ほど前の奈良時代に周辺の民家を圧倒する大寺院が、この廃寺塔跡を中心に建立されていました。昭和41年(1966年)から、これまでに4回遺跡の発掘調査が行われ、数多くの瓦などが、出土、七堂伽藍の一つである五重塔(または三重塔)の、基壇と礎石が確認されました。8世紀後半の頃にはこの大虫廃寺が「越前国分寺」に転用された可能性が高いと言われています。鬼ヶ嶽と丹生の山辺

天平勝宝2年(750年)4月3日に越中の国司*大伴家持(おおとものやかもち)が、越前の国府に勤務していた掾*大伴池主(おおとものいけぬし)に贈られた歌があります。

”われのみし聞けばさぶしも ほととぎす 丹生の山辺にいゆき鳴かなも”

「丹生の山辺」とは鬼ヶ嶽(旧名丹生ヶ嶽)と、地元大虫地区の山々を指しており、この辺りに池主の公館があったことを示しています。また、池主(いけぬし)が勤務していた「越前国府」も、遠くないところに置かれていたことを伺い知ることができます。〇古代丹生郷の地からは、ヒスイの大珠や「司人」の墨書土器が出土しており、ここからも往時の大虫を偲ぶことができます。

平成17年 3月設置 令和2年 12月改修

おおむし地区振興会、大虫郷土史クラブ

1967年(昭和42年)2月3日指定の福井県指定史跡の大虫廃寺塔跡は、福井県越前市街地西郊、鬼ケ岳(海抜532メートル)の東側扇状地大虫本町に所在し、現在は、大虫本町の福井村田製作所の西側の敷地内にあり、昭和41年(1966)の土地改良の発掘調査により、一辺約12mの玉石乱積み基壇が基壇遺構が検出され、寺院の塔跡と想定され、三重塔又は五重塔が建立していたと推定される。現在の塔跡は、遺構上に土盛りし、付近の民家にあった心礎を置いたもので、周囲の礎石の位置は推定。

塔跡の北辺で多量の瓦が出土し、また西方2箇所、南方1箇所でもまとまって瓦が出土していて、出土瓦の大半は広瀬窯跡(福井県越前市広瀬町)で焼成されたもの。出土遺物などから、寺院の存続時期は7世紀末から8世紀末と考えられている。昭和63年(1988年)の第二次調査では、塔跡北方100mの地点で二面庇堀立柱建物跡の一部が検出され、同じく同年の第3次調査では塔跡北東部で掘立柱建物跡が検出されているが、これらは寺院にかかわる遺構とは確認されておらず、また、塔跡の基壇遺構以外のその他の遺構(伽羅配置等)も確認できていない。

大虫廃寺塔跡のある場所の少し北には、丹生郡家に比定される高森遺跡や丹生郷遺跡があり、西方山麓には延喜式内社の大虫神社も鎮座するなど、この辺りが古代丹生郡の中心地区だったと思われる。廃寺関係で大量に出土した瓦は、軒丸瓦・軒平瓦と多数の平瓦片があり、軒丸瓦は在地色の強い素弁蓮華文軒丸瓦で、これらの軒丸瓦から、7世紀後葉に野々宮廃寺(福井県越前市南東部の味真野にある白鳳時代の古代寺院跡)と相前後して、白鳳期の創建とみられる。

(写真下:福井村田製作所の敷地内(福井県越前市大虫本町)<*2025年2月2日午後訪問撮影>

(*車、徒歩でのどちらでの訪問でも、大虫廃寺塔跡は、福井村田製作所の敷地内にあるので、無断立入はできず)