南越地域の寺社「松阜神社」(福井県鯖江市旭町1丁目)

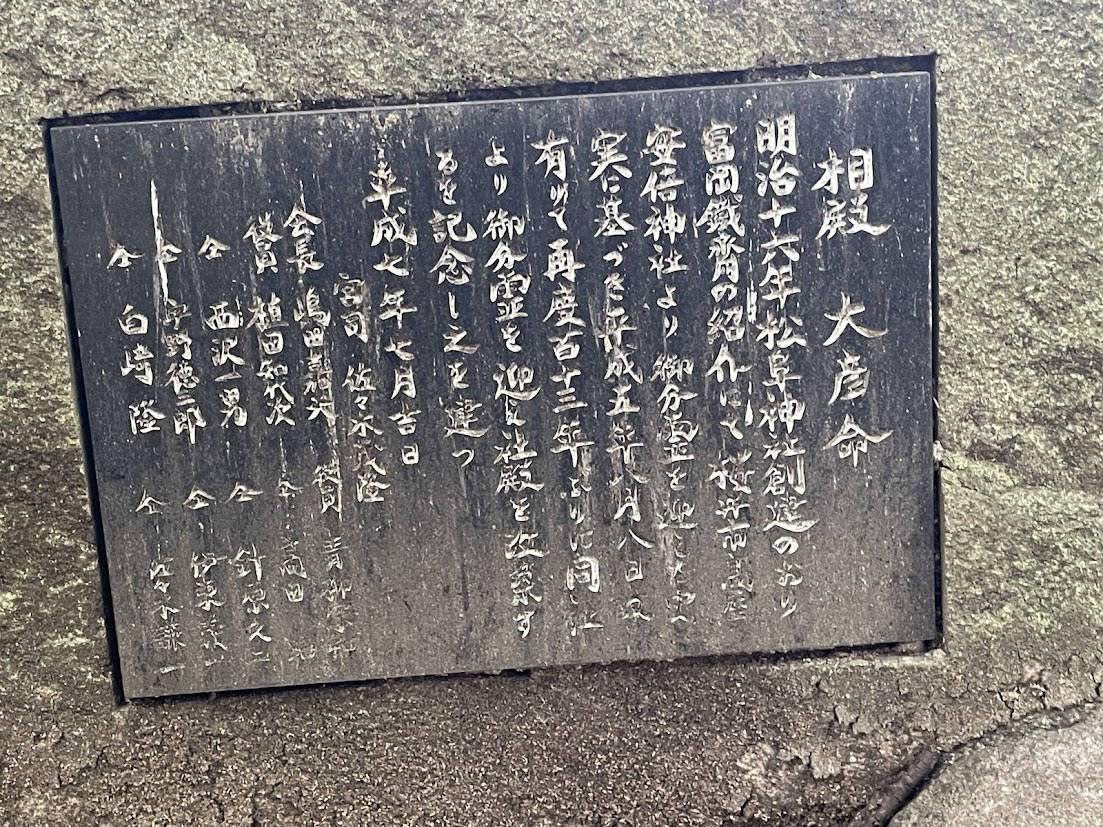

(写真下:「松阜神社」(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

松阜神社と鯖江藩

松阜神社(まつがおか)は、鯖江藩陣屋内で間部(まなべ)家の祖詮房(あきふさ)と初代鯖江藩主詮言(あきとき)を祀った受福堂を起源とし、明治16年(1883)に幕末期の老中として活躍した七代藩主詮勝(あきかつ)を祭神に加え、町民の要望で創建されました。

江戸時代中期、能役者出身の詮房は、六・七代将軍のもとで老中格に出世し、政治を主導しました。しかし、八代将軍吉宗のときに所領は高崎藩(群馬県)から村上藩(新潟県)に移され、詮房が享保五年(1720)に亡くなると、間部家は鯖江への移封を命じられました。

鯖江台地東端の当地は、天保年間(1830~1843)に武家地となって開発が進み、文久三年(1863)以降は詮勝の別邸「松阜御殿(まつがおかごてん)」が造営されて藩の要地となりました。しかし、明治維新を経て屋敷は取り払われ、神社の創建までは桑圓が広がりました。

現在、かつての鯖江藩陣屋内(現在の屋形公園)に祀られていた福寿稲荷(もとは西鯖江村の鎮守)と秋葉神社(天保13年に詮勝が勧請)に加えて、旭町四丁目にあった天満神社が移築され、境内社となっています。

松阜神社(まつがおか)は、越前鯖江藩第5代藩主・間部詮茂(あきとお、1739年~1786年)が、天明4年4月16日(1784)に鯖江藩陣屋内(現・鯖江市屋形町)に間部家の藩祖・間部詮房と初代鯖江藩主詮言を祀った受福堂を起源とする。はじめは、鯖江藩邸(鯖江藩陣屋)の中に受福堂と称して社宇を築き、天明年間の名作といわれる間部詮房とその奥方の尊像を越後村上から分譲されて祀られていた。明治4年(1871年)廃藩とともに、菩提寺の万慶寺に移されたが、明治15年(1882年)3月23日、鯖江町の存立がようやく認められたのを記念して、文久三年(1863)以降、東小路(現・鯖江市旭町一丁目)の地に造営されたものの明治維新を経て屋敷は取り払われていた間部詮勝の別邸、松阜仙屈跡(松阜御殿)の跡地(現在地)に、明治16年(1883年)9月8日に、万慶寺からご霊屋を移して社殿とした。幕末期の老中として活躍した七代藩主詮勝を祭神に加え、相殿に大彦命を合祀し、そのほか、四社を合祀して松阜社とした。その後、大正3年3月19日、郷社となり、同年6月6日、県の許可を得て、松阜神社と改称。

受福堂は数度の修復が行われたが、御門はたび重なる移築にもかかわらず原形を保っている。鯖江藩藩祖 間部詮房公、初代藩主 間部詮言公、7代藩主 間部詮勝公を松阜神社の祭神として祀り、かつての鯖江藩陣屋内(現在の屋形公園)に祀られていた福寿稲荷(もとは西鯖江村の鎮守)と秋葉神社(天保13年に詮勝が勧請)に加えて、現在の鯖江市旭町四丁目にあった天満神社が移築され、境内社となっている。相殿には、大彦命(桜井市 高屋安倍神社御分霊)を合祀。

松阜神社の祭神である鯖江藩藩祖間部詮房(1666年~1720年)は、能役者の子といわれ、寛文6年(1666)5月、武蔵国忍で生れ、幼少の時、父・西田清貞とともに江戸に出て能楽師喜多太夫に師事していたが、貞享元年(1684)4月、甲府徳川家の甲斐甲府藩主の徳川綱豊(別名:甲府宰相、6代将軍徳川家宣、甲斐の甲府藩主は1678年~1704年)の江戸桜田の甲府藩邸にて甲府家の小姓として禄米250俵で勤仕することになった。この時、徳川綱豊の命により、旧姓間鍋を「間部」に改称。以後、累進を重ね、元禄12年(1699)用人となり(禄米1200俵)、宝永元年(1704)徳川綱豊が将軍継嗣として江戸城西の丸に入ると間部詮房もこれに従って江戸城入りし奥番頭(書院番頭格)となり、従五位下・越前守に叙任を受けている。宝永2年(1705)側衆となり相州(相模国)鎌倉領で3千石を拝領。宝永3年(1706)正月、若年寄格(老中次格)に任ぜられ、相模国内で1万石を領して大名となり、同年12月には従四位下、老中の次席格となった。

宝永4年(1707)1万石の加増で2万石となり、宝永6年(1709)には徳川家宣が将軍職を継ぐと老中格に任ぜられ、更に1万石を加増され3万石の大名となる。宝永7年(1710)2万石を加えられ、5万石の上州(上野国)高崎城主となる。正徳2年(1712)徳川家宣が逝去したとも遺命を奉じて、江戸城中に止まり、幼君家継を補佐し、この間、私邸に帰ることは無く、徳川家宣・家継の2代にわたり、将軍の側近として幕政を主導。正徳6年(1716)家継が8歳で逝去すると役職を免ぜられて、享保2年(1717)越後村上へ転封され、越後村上藩間部氏初代藩主となるが、享保5年(1720)越後村上城にて行年54歳で逝去。家督は実弟で養嗣子の間部詮言(まなべ・あきとき、1690年~1724年)が継ぎ越後村上藩第2代藩主となるが、享保5年(1720)に越後村上から越前鯖江に移封となり越前鯖江藩初代藩主となり享保6年(1721)鯖江に入部。これより間部家9代詮道までの150年間鯖江藩政が続く。

松阜神社の祭神である鯖江藩第七代藩主・間部詮勝(1804年~1884年)は、文化元年(1804)江戸の芝三田の邸で生れ、文化11年(1814年)、鯖江藩6代藩主・間部詮允の急養子となり、11歳で家督を相続。寺社奉行・大阪城代・京都所司代を歴任、天保11年(1840年)には老中となり幕政の改革にあたった。間部詮勝は、桜田門の変後、文久二年(1862年)11月開国論者の譴責に当って、隠居謹慎を命ぜられた。慶応元年(1865年)5月、謹慎を許され、髪をおろして松堂と改め、鯖江へ帰って、松ヶ阜に隠棲する。明治3年(1870年)3月、上京。明治17年(1884年)11月28日、東京・下谷車坂の邸で逝去。

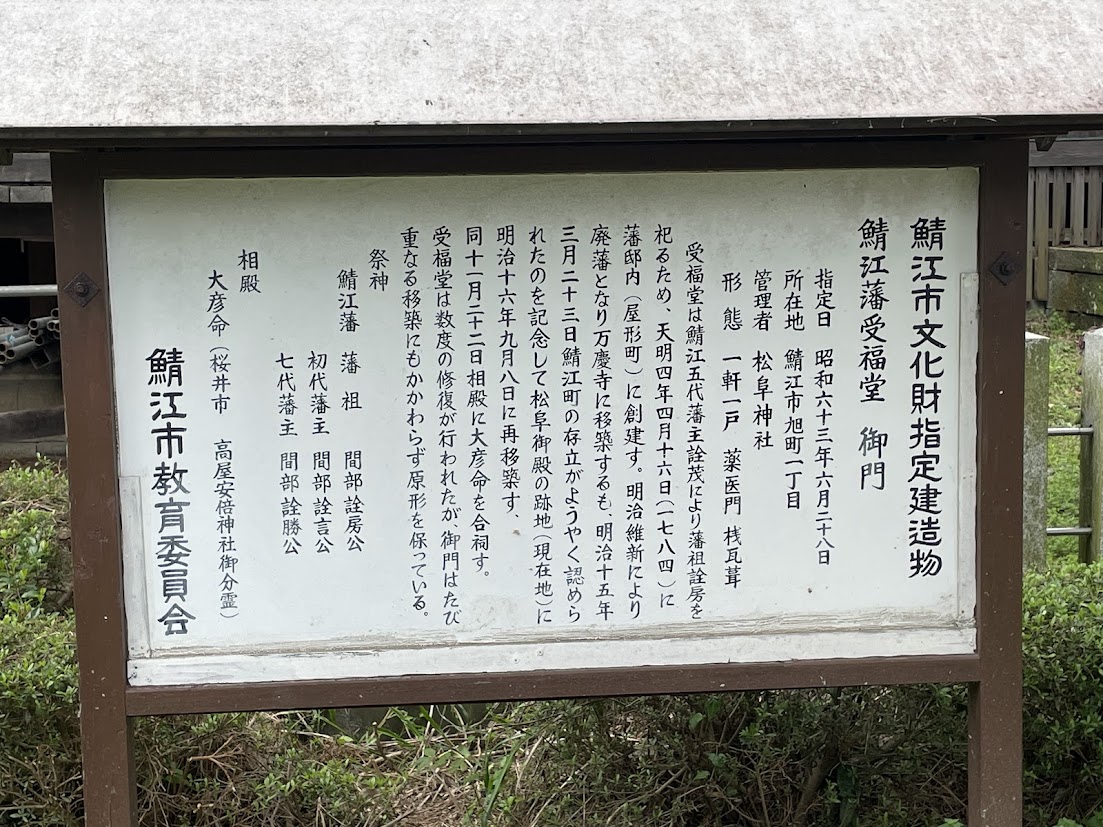

(写真下:「鯖江藩受福堂 御門」(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

鯖江市文化財指定建造物 鯖江藩受福堂 御門

指定日:昭和63年(1988)6月28日

所在地:鯖江市旭町一丁目

管理者:松阜神社

形態:一軒一戸 薬医門 桟瓦葺

受福堂は鯖江5代藩主詮茂により藩祖詮房を祀るため、天明4年4月16日(1784)に藩邸内(屋形町)に創建す。明治維新により廃藩となり万慶寺に移築するも、明治15年3月23日鯖江町の存立がようやく認められたのを記念して松阜御殿の跡地(現在地)に明治16年9月8日に再移築す、同11月22日相殿に大彦命を合祀す。受福堂は数度の修復が行われたが、御門はたび重なる移築にもかかわらず原形を保っている。

祭神:鯖江藩 藩祖 間部詮房公、初代藩主 間部詮言公、7代藩主 間部詮勝公

相殿:大彦命(桜井市 高屋安倍神社御分霊)

鯖江市教育委員会

(写真下:「松阜神社」の境内社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

向かって左から「天満神社」「福寿稲荷神社」「秋葉神社」

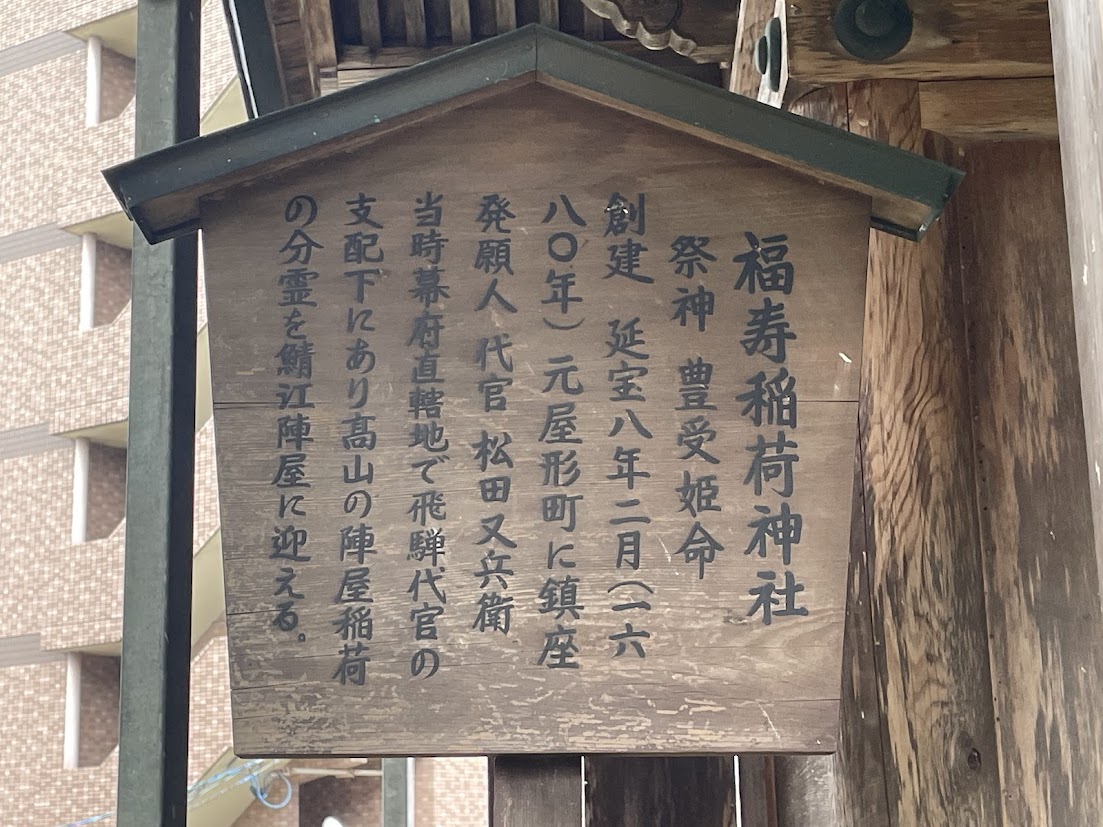

(写真下:「松阜神社」の境内社・福寿稲荷神社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

福寿稲荷神社 祭神 豊受姫命

創建 延宝八年二月(1680年)元屋形町に鎮座

発願人 代官 松田又兵衛

当時幕府直轄地で飛騨代官の支配下にあり高山の陣屋稲荷の分霊を鯖江陣屋に迎える。

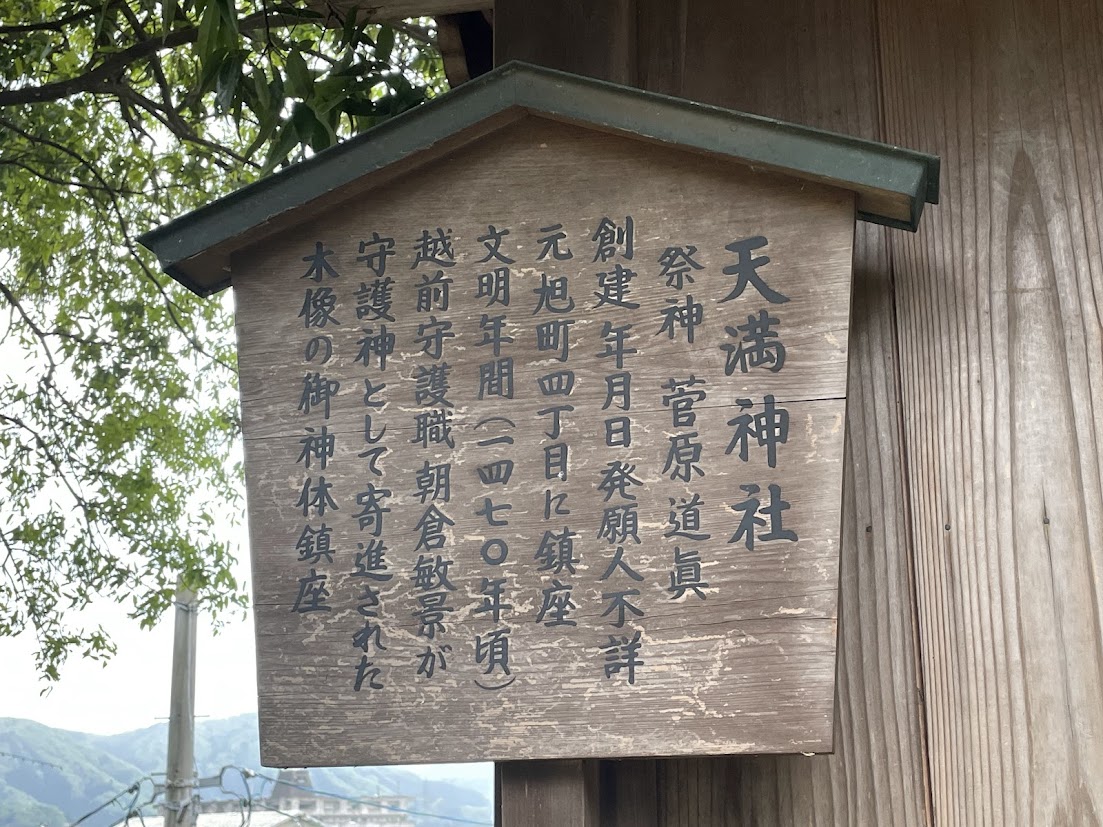

(写真下:「松阜神社」の境内社・天満神社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

天満神社 祭神 菅原道真

創建 年月日 発願人 不詳

元旭町四丁目に鎮座

文明年間(1470年頃)越前守護職 朝倉敏景が守護神として寄進された木像の御神体鎮座

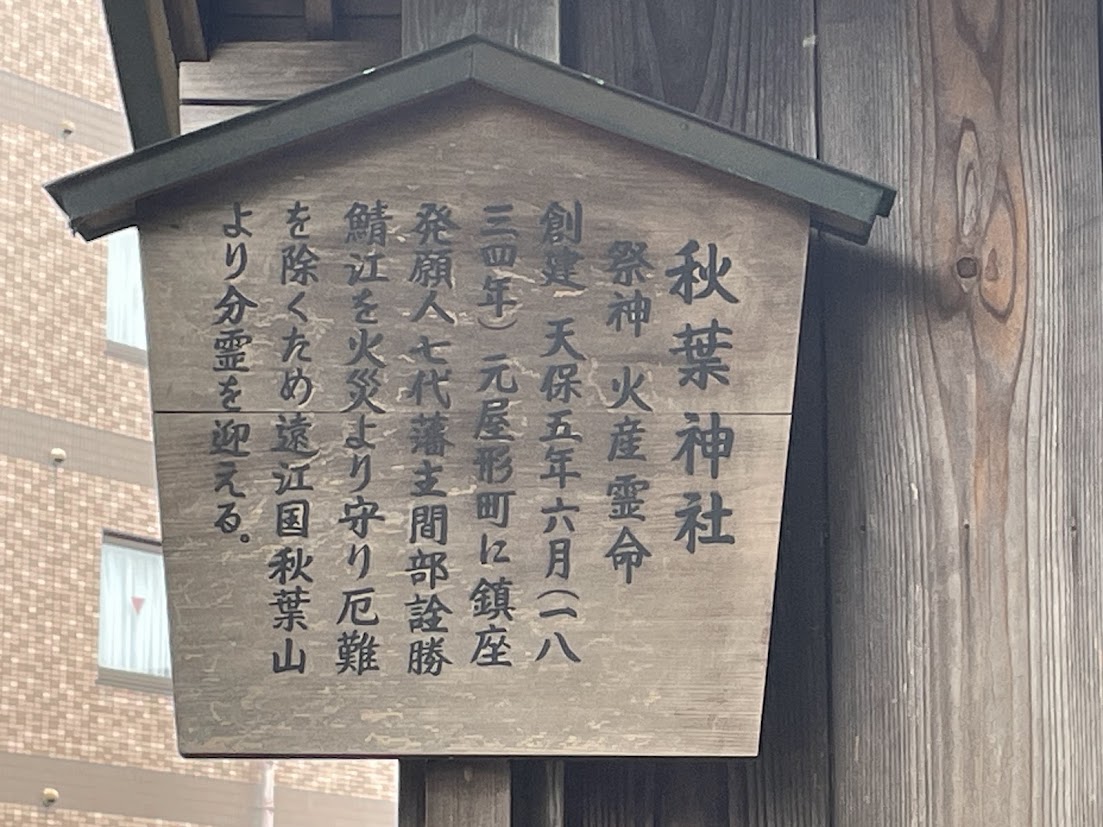

(写真下:「松阜神社」の境内社・秋葉神社(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>

秋葉神社 祭神 火産霊命

創建 天保5年6月(1834年)元屋形町に鎮座

発願人 七代藩主間部詮勝

鯖江を火災より守り厄難を除くため遠江国秋葉山より分霊を迎える。

(写真下:「松阜神社」の相殿案内(福井県鯖江市旭町1丁目)<*2025年4月28日午後訪問撮影>