- Home

- 首都圏における北陸ゆかりの地, 北陸の作家ゆかりの地

- 首都圏の中の北陸ゆかりの地「東京各地での泉鏡花旧居跡」(南榎町・

首都圏の中の北陸ゆかりの地「東京各地での泉鏡花旧居跡」(南榎町・

- 2023/8/25

- 首都圏における北陸ゆかりの地, 北陸の作家ゆかりの地

首都圏の中の北陸ゆかりの地

「東京各地での泉鏡花旧居跡」(南榎町・神楽坂2丁目)

明治6年(1873年)11月4日、石川県金沢町下新町23番地(現・石川県金沢市尾張町2丁目)に生れ、後にに日本近代浪漫主義を代表する作家となった泉鏡花は、1890年(明治23年)10月、満17歳となる前で作家となるべく上京するも、何の成算もなく無謀な上京で各所を転々とする放浪の生活を1年過ごし、友人の勧告に従って帰郷を決意した泉鏡花だが、最後の思い出にと、1891年(明治24年)10月、東京府東京市牛込区横寺町47番地の尾崎紅葉宅を訪ねると、直ちに入門を許され、翌日から玄関番として尾崎紅葉宅に住みこむ牛込横寺町時代がスタート。その後は、1895年(明治28年)2月、牛込横寺町の尾崎紅葉宅を出て、小石川区戸崎町61番地の博文館若主人の大橋乙羽宅に移る小石川戸崎町時代を経て、1896年(明治29年)5月、同じ小石川区の小石川大塚町57番地の借家の長屋に移り初めて独立し一家を構えた。

1899年(明治32年)秋、牛込区南榎町22番地に転居。1903年(明治36年)1月、神楽坂の芸妓桃太郎(本名伊藤すゞ)と同居するため、神楽坂下の牛込区神楽町2丁目22番地の新築2階建ての家に転居。牛込神楽坂時代は、1905年(明治38年)7月迄で、その後は病気静養のため逗子田越村に借家。そして、1905年(明治42年)2月、逗子から東京に戻り、笹川臨風の世話を受けて麹町区土手3番町30番地に一旦住むが、1910年(明治43年)5月、終生の住まいとなる麹町下六番町に転居している。

泉鏡花が東京で独立して家を構えた旧居のうち、牛込の南榎町時代(1899年~1903年)、その後に続く牛込の神楽坂時代(1903年~1905年)、そして最期の住まいとなる麹町六番町時代(1910年~1939年)の泉鏡花旧宅跡には案内板が設置されている。

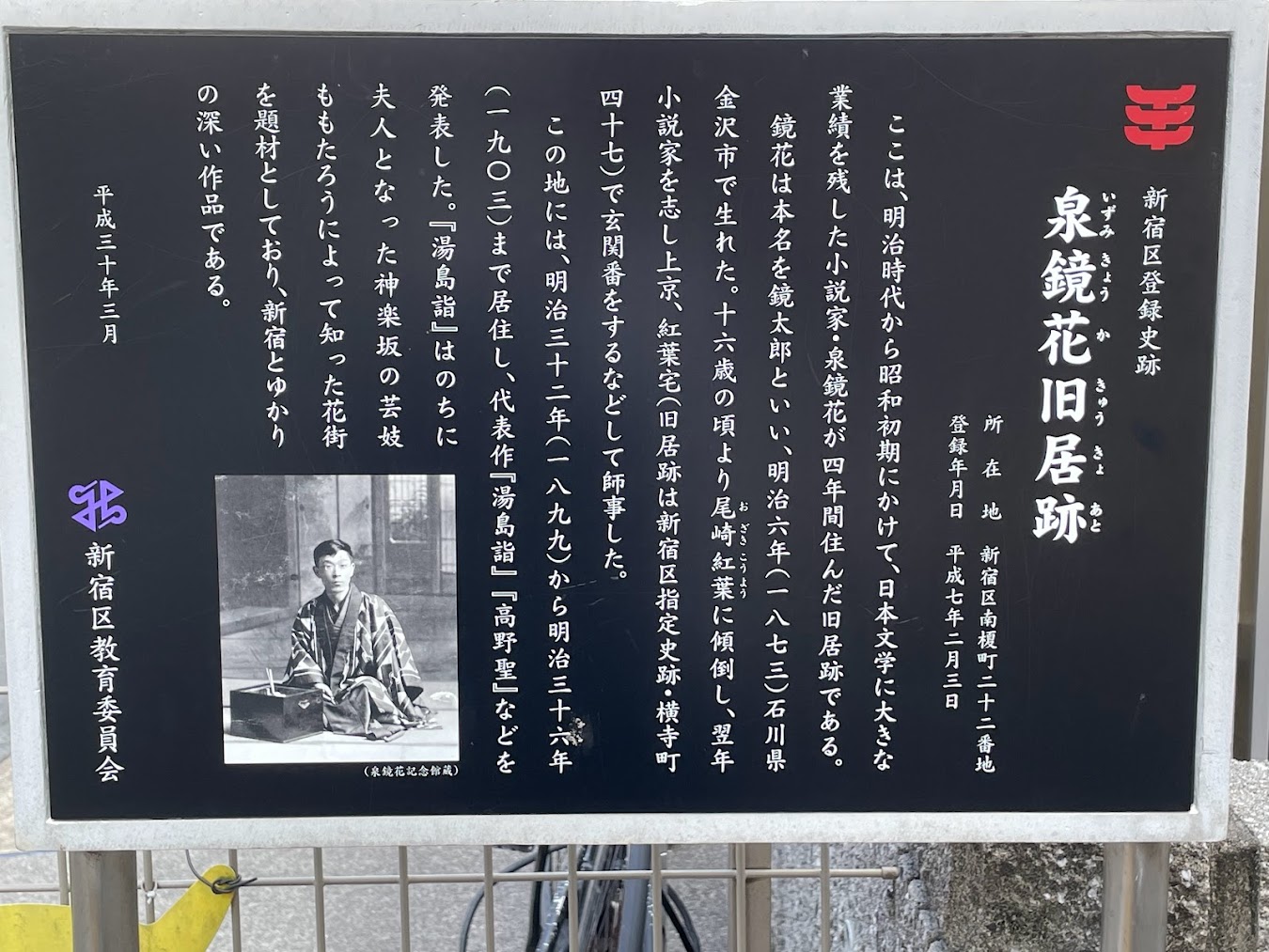

(写真下:泉鏡花旧居跡(東京都新宿区南榎町22番地)<*2023年7月4日午後訪問撮影>

新宿区登録史跡 泉鏡花旧居跡 所在地:新宿区南榎町22番地 登録年月日:平成7年2月3日

新宿区登録史跡 泉鏡花旧居跡 所在地:新宿区南榎町22番地 登録年月日:平成7年2月3日

”ここは、明治時代から昭和初期にかけて、日本文学に大きな業績を残した小説家・泉鏡花が4年間住んだ旧居跡である。鏡花は本名を鏡太郎といい、明治6年(1873)石川県金沢市で生れた。16歳の頃より尾崎紅葉に傾倒し、翌年小説家を志し上京、紅葉宅(旧居跡は新宿区指定史跡・横寺町47)で玄関番をするなどして師事した。この地には、明治32年(1899)から明治36年(1903)まで居住し、代表作『湯島詣』『高野聖』などを発表した。『湯島詣』は、のちに夫人となった神楽坂の芸妓ももたろうによって知った花街を題材としており、新宿とゆかりの深い作品である。” 平成30年3月 新宿区教育委員会

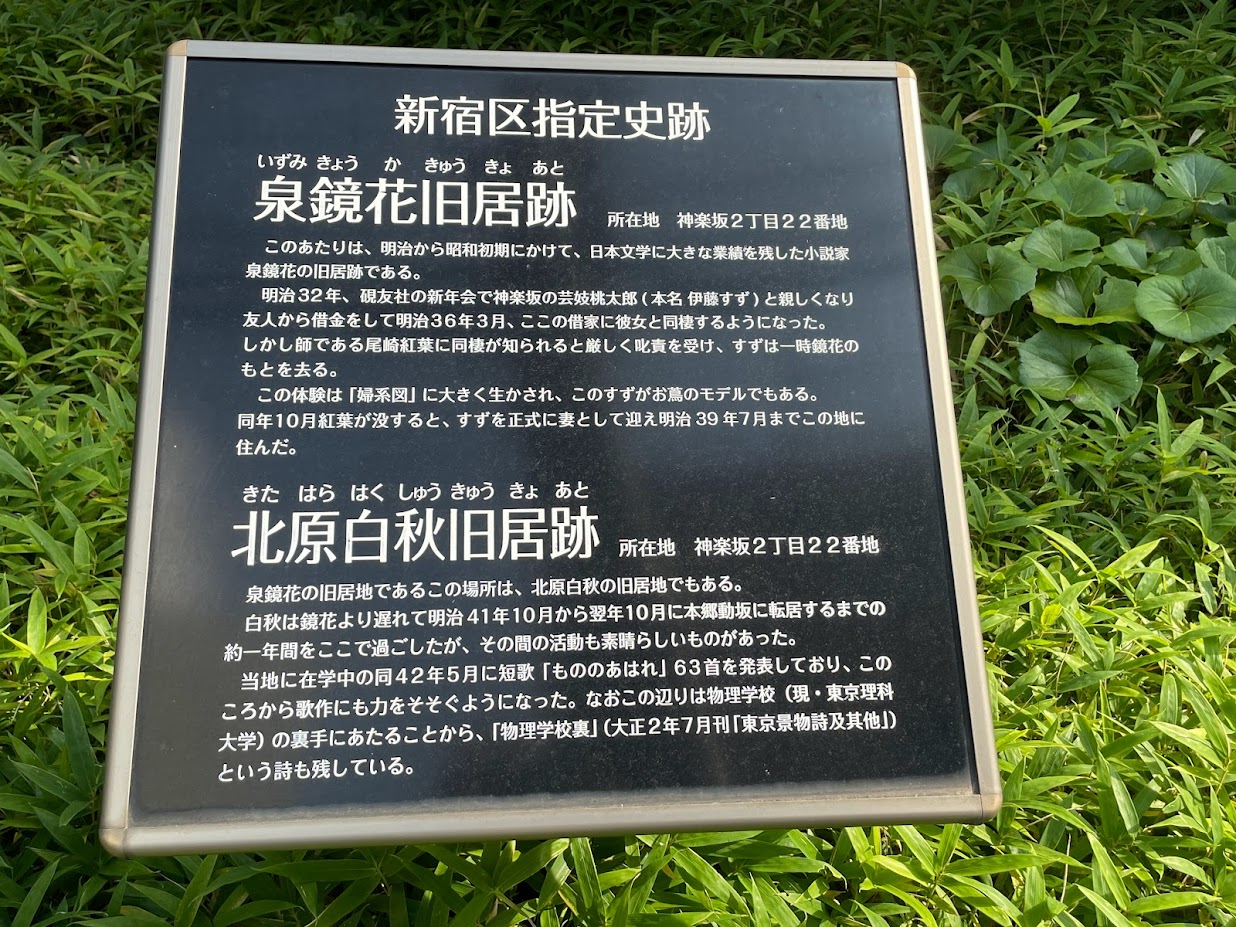

(写真下:泉鏡花旧居跡(東京都新宿区神楽坂2丁目22番地)<*2023年7月4日午後訪問撮影>

新宿区指定史跡 泉鏡花旧居跡 所在地:神楽坂2丁目22番地

新宿区指定史跡 泉鏡花旧居跡 所在地:神楽坂2丁目22番地

”このあたりは、明治から昭和初期にかけて、日本文学に大きな業績を残した小説家 泉鏡花の旧居跡である。明治32年(1899年)、硯友社の新年会で神楽坂の芸妓 桃太郎(本名 伊藤すず)と親しくなり友人から借金をして明治36年(1903年)、ここの借家に彼女と同棲するようになった。しかし師である尾崎紅葉に同棲が知られると厳しく叱責を受け、すずは一時鏡花のもとを去る。この体験は「婦系図」に大きく生かされ、このすずがお蔦のモデルでもある。同年10月 紅葉が没すると、すずを正式に妻として迎え明治39年(1906年)7月までこの地に住んだ。”

(写真下:(写真下:泉鏡花旧居跡(東京都千代田区六番町5)<*2023年7月4日午後訪問撮影>

泉鏡花は、1939年(昭和14年)9月7日午前2時45分、肺腫瘍のため、東京府東京市麹町区下六番町の自宅で逝去。享年65歳。この最後の自宅跡で終焉の地には、今はただ、案内板が、同地に建つ高級マンション敷地の道路わきの一角に小さく建てられているのみで、”1910年 明治43年 泉鏡花旧居跡 泉鏡花(1873~1939)が明治43年から死去まで、「婦系図」のモデルでもあった愛妻すずとここで暮らした。「夜叉ヶ池」や「天守物語」などはここで生まれた。”と紹介あるのみ。明治43年(1910年)5月、崖下で日当たりの悪い麹町区土手三番町三十番地から、下六番町十一番地の二階家に引っ越しをする。引っ越し先は、南に3百メートルほど行ったところで、大きな銀杏の木が近くにあった。番町小学校近隣の住宅地で、昭和14年(1939年)9月7日に亡くなるまでの、泉鏡花の終の棲み家となった。建坪は27坪で、長唄の師匠が住んでいた家だという。この麹町区下六番町の泉鏡花の自宅の道路を挟んで向かいは、有島武郎(1878~1923)、有島生馬(1882~1974)、里見弴(1888~1983)の三兄弟の父、官僚・実業家の有島武(1842~1916)が明治29年(1896年)に購入し自邸としていて、この3兄弟がここで育っている。

泉鏡花は、1939年(昭和14年)9月7日午前2時45分、肺腫瘍のため、東京府東京市麹町区下六番町の自宅で逝去。享年65歳。この最後の自宅跡で終焉の地には、今はただ、案内板が、同地に建つ高級マンション敷地の道路わきの一角に小さく建てられているのみで、”1910年 明治43年 泉鏡花旧居跡 泉鏡花(1873~1939)が明治43年から死去まで、「婦系図」のモデルでもあった愛妻すずとここで暮らした。「夜叉ヶ池」や「天守物語」などはここで生まれた。”と紹介あるのみ。明治43年(1910年)5月、崖下で日当たりの悪い麹町区土手三番町三十番地から、下六番町十一番地の二階家に引っ越しをする。引っ越し先は、南に3百メートルほど行ったところで、大きな銀杏の木が近くにあった。番町小学校近隣の住宅地で、昭和14年(1939年)9月7日に亡くなるまでの、泉鏡花の終の棲み家となった。建坪は27坪で、長唄の師匠が住んでいた家だという。この麹町区下六番町の泉鏡花の自宅の道路を挟んで向かいは、有島武郎(1878~1923)、有島生馬(1882~1974)、里見弴(1888~1983)の三兄弟の父、官僚・実業家の有島武(1842~1916)が明治29年(1896年)に購入し自邸としていて、この3兄弟がここで育っている。

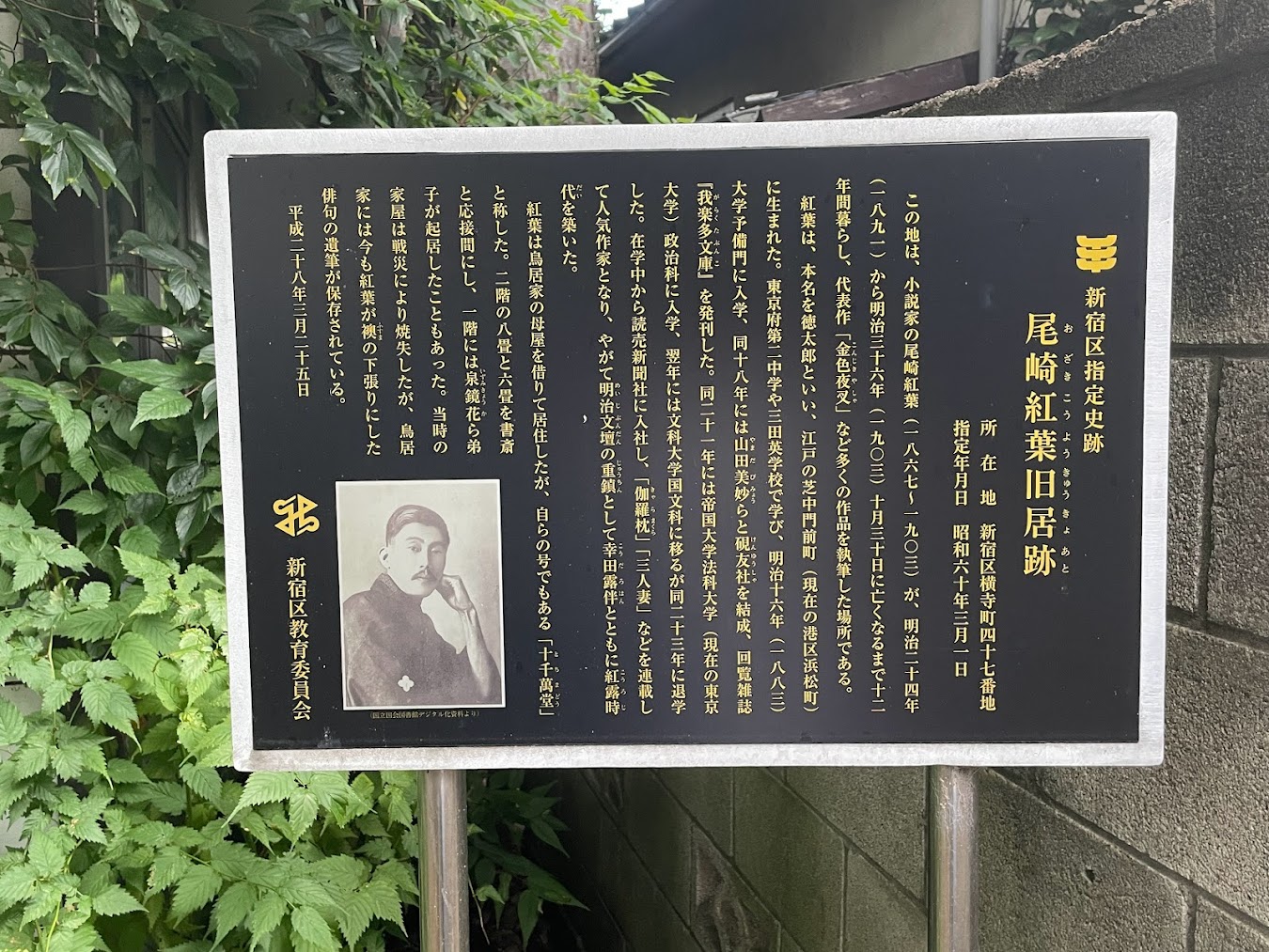

(写真下:尾崎紅葉旧居跡(東京都新宿区横寺町47番地)<*2023年8月22日午後訪問撮影>

新宿区指定史跡 尾崎紅葉旧居跡 所在地:新宿区横寺町47番地

新宿区指定史跡 尾崎紅葉旧居跡 所在地:新宿区横寺町47番地

”この地は、小説家の尾崎紅葉(1867-1903)が、明治24年(1891)から明治36年(1903)10月30日に亡くなるまで12年間暮らし、代表作「金色夜叉(こんじきやしゃ」など多くの作品を執筆した場所である。紅葉は、本名を徳太郎といい、江戸の芝中門前町(現在の港区浜松町)に生まれた。東京府第二忠が奥や三田英学校で学び、明治16年(1883)大学予備門に入学、同18年には山田美妙(やまだびみょう)らと硯友社を結成、回覧雑誌『我楽多文庫(がらくたぶんこ)』を発刊した。同21年には帝国大学法科大学(現在の東京大学)政治科に入学、翌年には文科大学国文科に移るが同23年に退学した。在学中から読売新聞社に入社し、「伽羅枕(きゃらまくら)」「三人妻」などを連載して人気作家となり、やがて明治文壇の重鎮として幸田露伴とともに紅露時代を築いた。

紅葉は鳥居家の母屋を借りて居住したが、自らの号でもある「十千萬堂(とちまどう)」と称した。2階の8畳と6畳を書斎と応接間にし、1階には泉鏡花ら弟子が起居したこともあった。当時の家屋は戦災により焼失したが、鳥居家には今も紅葉が襖の下張りにした俳句の遺筆が保存されている。平成28年(2016)3月25日 新宿区教育委員会”