- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸対象の図録・資料文献・報告書

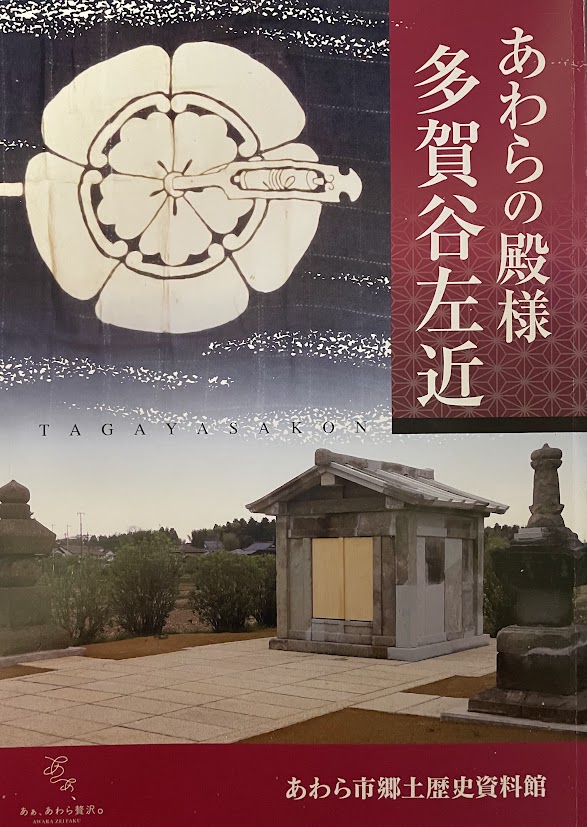

- 北陸関連の図録・資料文献・報告書 第13回 あわら市郷土歴史資料館平成29年度特別展「あわらの殿様 多賀谷左近」(あわら市郷土歴史資料館 編集・発行)

北陸関連の図録・資料文献・報告書 第13回 あわら市郷土歴史資料館平成29年度特別展「あわらの殿様 多賀谷左近」(あわら市郷土歴史資料館 編集・発行)

- 2025/8/25

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸対象の図録・資料文献・報告書

- 多賀谷左近三経, 多賀谷左近の墓, 多賀谷氏家, 多賀谷泰経, 結城合戦, あわら市郷土歴史資料館, 下妻多賀谷氏

北陸関連の図録・資料文献・報告書 第13回 あわら市郷土歴史資料館平成29年度特別展「あわらの殿様 多賀谷左近」(あわら市郷土歴史資料館 編集・発行)

あわら市郷土歴史資料館平成29年度特別展「あわらの殿様 多賀谷左近」(あわら市郷土歴史資料館 編集・発行、2017年5月発行)

あわら市郷土歴史資料館平成29年度特別展「 あわらの殿様 多賀谷左近 」

主催:あわら市郷土歴史資料館

会期:平成29年(2017年)6月3日~7月30日

会場:あわら市郷土歴史資料館(福井県あわら市春宮2丁目)

本図録は、平成25年(2013年)7月7日に金津本陣IKOSSAの2階に開設したあわら市郷土歴史資料館(福井県あわら市春宮2丁目)が、平成29年(2017年)6月3日から7月30日まで、あわら市郷土歴史資料館で開催した平成29年度特別展「あわらの殿様 多賀谷左近」の図録。平成28年度(2016年度)において、福井県あわら市柿原区の市指定史跡「多賀谷左近の墓」において史跡整備が行われ、この整備事業を記念した三経公没後四百回忌が営まれるのにあわせて、あわら市郷土歴史資料館開館後初めての特別展として開催。この史跡整備事業は、あわら市が実施してきた多賀谷左近三経公の墓石(宝篋印塔)を内部に安置する石廟の復元工事と、それに伴う史跡内の石塔等を再配置するもので、整備は主として史跡管理団体である多賀谷左近三経公奉賛会が行ってきたもの。

⇒本サイト内の北陸の文化史跡「多賀谷左近三経の墓所」(福井県あわら市柿原)紹介記事

多賀谷左近三経は、結城秀康に仕え、結城秀康から信頼され、結城秀康が越前福井藩初代藩主として越前入封に伴い、越前に移り、加賀前田家に備えるため、福井県北端にあるあわら市柿原を中心に3万2千石を与えられた重臣であり、善政をしいた良君としても知られているが、あわらの多賀谷家は、2代15年で柿原治世が終了している。この特別展では、三経直系の多賀谷家が福井市立郷土歴史資料館に寄託されている資料を中心に、あわら市と姉妹都市連携をしている茨城県下妻市ふるさと博物館所蔵の三経ゆかりの品も展示。特別展で展示の資料については、本図録の図版で40点、大きくカラー掲載され、資料解説のページで詳細に解説が加えれらえている。展示の資料については、各種書状や系図、鎧・刀・陣笠・陣羽織などの品々。本図録の表紙の写真の上方部は、展示資料の一つで「家紋入旗」。出自の下妻多賀谷氏の家紋は「木瓜に一文字」に対し、多賀谷三経が下妻多賀谷氏と袂を分けた時に新しく作ったと思われ、三経の家系が受け継いだ「木瓜に笄(こうがい)」の家紋が入った「家紋入旗」。

本図録の「一、柿原郷の多賀谷左近二代 ー三経と泰経 ー 」の項目では、越前国入部前の多賀谷氏の解説にはじまり、初代・二代についての解説があり、何より興味深いのは、2代泰経が若死にした後、なぜ多賀谷家の相続が認められなかったかということもあるが、さらに、本稿では、その後の多賀谷家のことについての紹介もあり、この話も非常に興味深い。多賀谷氏については、嘉吉2年(1442年)多賀谷氏家の結城合戦での活躍や結城家を再興するところから、平成29年(2017年)までの詳しい多賀谷氏関連年表が、多賀谷氏家から始まる多賀谷氏略系図とともに本書に付されているのも有難い。更に本図録の「三、多賀谷氏の柿原館について」の論考では、福井県の旧金津町北部の柿原地区(現・あわら市)の山十楽集落の西南に広がる大地にあったとみられる多賀谷氏の柿原館だけでなく、多賀谷氏の柿原での屋敷地、更には多賀谷左近三経が福井城下に拝領していた屋敷についての場所や広さについても紹介されている。

越前国入部前の多賀谷家は、常陸国南部、下総国北部(現在の茨城県南部周辺)を地盤とする国衆。多賀谷家資料の「多賀谷記」によれば、多賀谷氏は桓武平氏で、相模国の武士・金子十郎家忠が鎌倉幕府より武蔵野国騎西荘多賀谷郷(現・埼玉県加須市内田ヶ谷)を与えられたことから多賀谷氏を名乗り始めたとされる。南北朝時代(14世紀中頃)に多賀谷郷が結城氏に恩賞として与えられたことから、多賀谷氏は結城氏の家臣となったといわれており、結城氏の家臣としての多賀谷氏は、享徳3年(1454)、時の当主多賀谷氏家が鎌倉公方足利成氏の命で関東管領上杉憲忠を討った功により、常陸国真壁郡下妻(現・茨城県下妻市)周辺の領地と家紋が与えられた。寛正2年(1461)下妻城を完成させ、以後ここを本拠地に勢力を拡大していき、多賀谷重経(三経の父)の代で領地は最大となり、その広さは20万石を超えるとも言われている。

柿原3万2千石の多賀谷左近2代の初代・多賀谷左近三経(たがや・さこんみつつね)は、多賀谷重経の嫡子として生まれるが(童名は虎千代)、生年については、天正6年(1578)や永禄10年(1567)と記録が分かれていて、没年は慶長12年(1607)で、享年30歳か41歳に分かれる。家の存続のために廃嫡され分家し、結城家の養子となった結城秀康に仕える。朝鮮出兵の際には、肥前国名護屋(現・佐賀県唐津市)へ出陣し、そこで石田三成を介添えとして元服。三成の一字をもらい、三経と名乗る。同時に左近将監に任官。

関ケ原の戦い後、結城秀康は越前国68万石を与えられ移封し、多賀谷三経も越前国に移り、慶長6年(1601)結城秀康より丸岡領・三国領を中心に(大野領や西方領の一部あり)46ヶ村・3万石を与えられ、加賀前田家の備えとして柿原郷(現・福井県あわら市柿原地区)に館を構えた。更に慶長9年(1604)2千石の加増を受け、柿原3万2千石が成立。慶長12年(1607)、結城秀康没後まもなくして多賀谷三経も亡くなり、柿原に葬られ、当時10歳の息子の泰経(やすつね)が後を継ぐが、多賀谷泰経も元和2年(1616)19歳の若さで亡くなり、その後の多賀谷家の相続は福井藩で認められず、2代15年で多賀谷家の柿原治世が終了している。

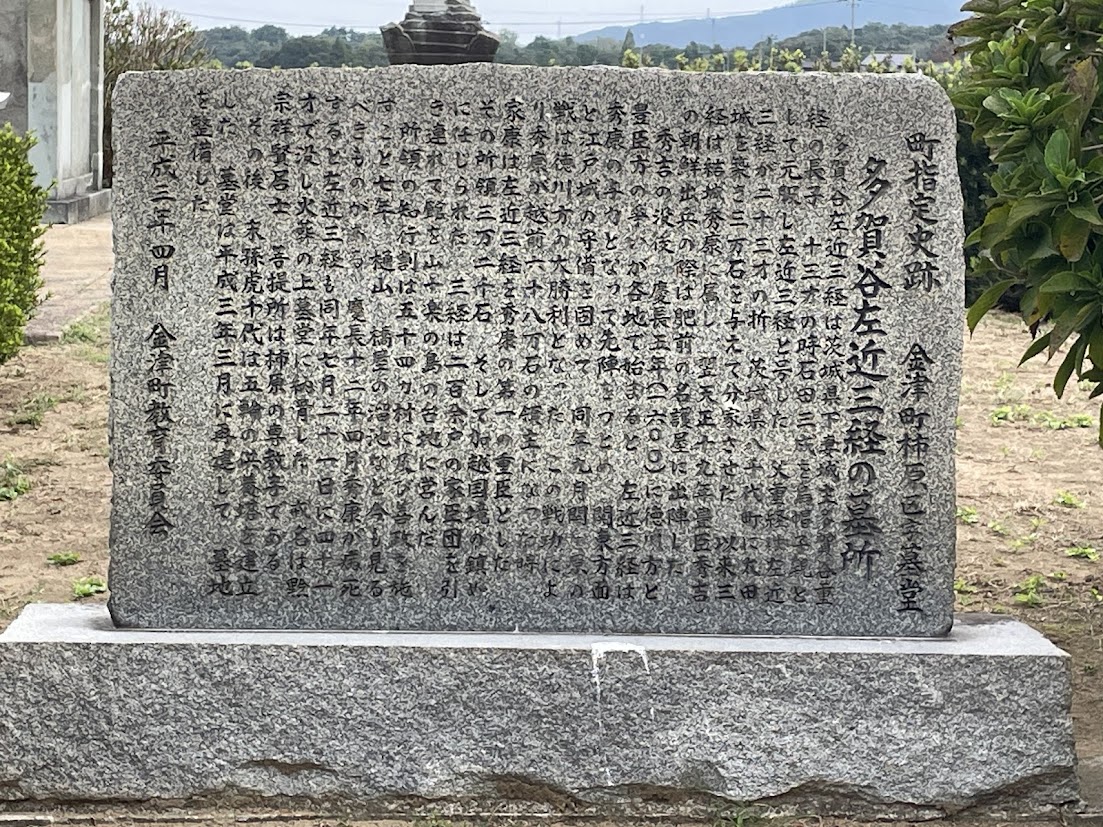

多賀谷左近の墓所は、旧福井県金津町教育委員会により、昭和48年(1973)3月に町史跡として指定され、その後のあわら市でも、そのまま市指定史跡へ移行。多賀谷左近の墓は、柿原区所有の共有地にあって、これまで同区で管理されてきており、墓所内には、宝篋印塔2基と五輪塔1基、無縫塔(卵塔)2基が残されている。宝篋印塔1基には、多賀谷左近三経の法名・没年・命日の銘文が刻まれていて、多賀谷左近三経の墓塔として慶長12年(1607)頃に建立されたものとみられる。五輪塔は、寛文2年(1662)子孫の多賀谷経栄により、柿原の多賀谷家墓所に三経の供養と家再興の記念として建てられたとみられる。平成2年(1990)より旧金津町が墓地整備工事を開始。その際、石廟の石部材や三経公の骨壺と思われるものが確認される。平成25年(2013)あわら市に「多賀谷左近三経公奉賛会」が設立され、翌年から、あわら市で多賀谷左近三経墓石廟の復元事業が始まり、平成29年(2017)多賀谷左近三経墓石廟復元工事及び史跡整備工事が完成。同年、三経の4百回忌と多賀谷左近三経墓石廟の落慶法要が行われた。

平成28年度に行われた多賀谷左近三経石廟復元および、あわら市指定史跡・多賀谷左近の墓の整備事業の一環として刊行された「多賀谷左近三経石廟復元および史跡整備報告書」(平成29年6月、あわら市教育員会)が、特別展の図録である本書の裏表紙から、報告書が関連の記録資料として合冊されている。この報告書では、石廟復元工事及び史跡整備工事の概要のほか、工事中の調査事項、施工記録に関する各種参考資料などもまとめられている。本書表紙の下方の画像は、多賀谷左近三経公墓所の写真。

(写真下:「多賀谷左近三経の墓所」(福井県あわら市柿原)、2024年9月30日午前訪問撮影)

町指定史跡 金津町柿原区字墓堂

多賀谷左近三経の墓所

多賀谷左近三経は茨城県下妻城主多賀谷重経の長子。13才の時石田三成を烏帽子親として元服し左近三経と号した。父重経は左近三経が23才の折、茨城県八千代町に太田城を築き3万石を与えて分家させた。以来三経は結城秀康に属し、翌天正19年豊臣秀吉の朝鮮出兵の際は肥前の名護屋に出陣した。

秀吉の没後、慶長5年(1600)に徳川方と豊臣方の争いが各地で始まると、左近三経は秀康の与力となって先陣をつとめ、関東方面と江戸城の守備を固めて、同年9月関ケ原の戦いは徳川方の大勝利となった。この戦功により秀康が越前68万石の領主になった時、家康は左近三経を秀康の第一の重臣とした。その所領は3万2千石、そして加越国境の鎮めに任じられた。三経は2百余戸の家臣団を引き連れて館を山十楽の島の台地に営んだ。

所領の知行割は54カ村に及び善政を施すこと7年、樋山、橋屋の溜池など今も見るべきものがある。慶長12年4月秀康が病死すると左近三経も同年7月21日に41才で没し火葬の上墓堂に納骨した。戒名は黔宗祥賢居士、菩提所は柿原の専教寺である。

その後、末孫虎千代は五輪の供養塔を建立した。墓堂は平成3年(1991)3月に再建して、墓地を整備した。

平成3年(1991)4月 金津町教育委員会

(写真下:復元された石廟。中に三経の宝篋印塔(福井県あわら市柿原)、2024年9月30日午前訪問撮影)

目次

開催にあたって あわら市教育委員会 教育長 大代 紀夫

ごあいさつ 多賀谷左近三経奉賛会 会長 酒井 禧祿

目次・凡例

一、柿原郷の多賀谷左近二代 ー 三経と泰経 ー

(一)越前国入部前の多賀谷氏 (二)柿原初代左近三経 (三)柿原二代左近泰経

(四)その後の多賀谷家

二、図版

三、多賀谷氏の柿原館について・・・吉田 純一 氏(FUT福井城郭研究所)

はじめに/多賀谷氏の柿原館/字名について/多賀谷氏の屋敷地/おわりに

付。福井城下の多賀谷屋敷

四、資料解説

五、多賀谷氏関連年表

六、多賀谷氏略系図

主要参考文献

謝辞

「多賀谷左近三経石廟復元および史跡整備報告書」(平成29年6月、あわら市教育員会)

目次・例言

挿図・写真・図面目次

第1章 史跡「多賀谷左近の墓」概要

第1節 墓所の沿革

第2節 規模構造 第1項 石廟、第2項 石塔、第3項 石塔図面

第2章 石廟復元および史跡整備の概要

第1節 事業の経過及び組織

第2節 事業関係者

第3節 事業費

第3章 石廟の復元

第1節 現況(破損状況)の調査事項

第2節 復元概要と形式技法

第3節 工事の実施仕様

第4節 石廟と石塔の問題点

第5節 他の石廟

第6節 多賀谷左近三経石廟の意義と文化財

第4章 史跡整備

第1節 史跡整備工事の実施仕様

第2節 石塔修復及び保存概要

第5章 写真・図版