- Home

- 北陸地域関連書籍, 「越」関連書籍紹介, 北陸を舞台とする小説

- 北陸を舞台とする小説 第22回 「新吾十番勝負(下)」(川口 松太郎 著)

北陸を舞台とする小説 第22回 「新吾十番勝負(下)」(川口 松太郎 著)

北陸を舞台とする小説 第22回 「新吾十番勝負(下)」(川口 松太郎 著)

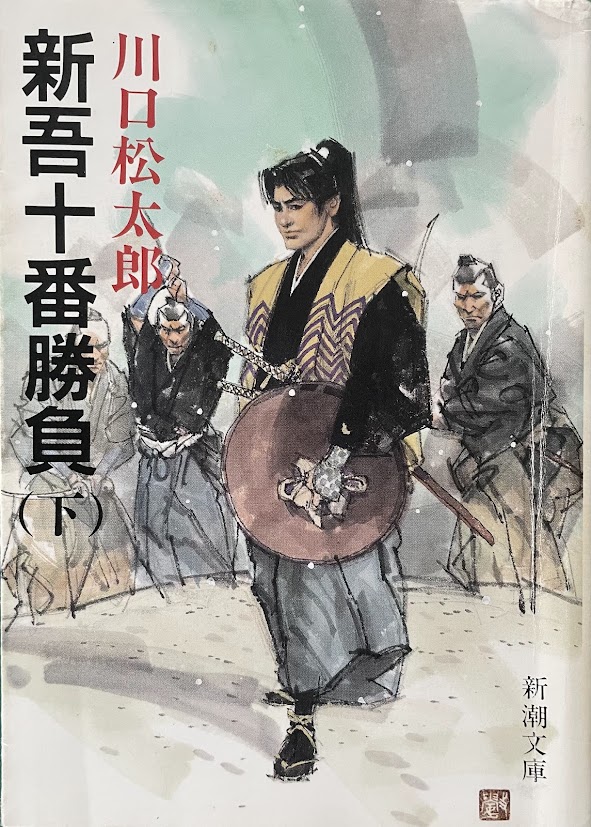

「新吾十番勝負(下)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>、1965年7月発行)

<著者略歴> 川口 松太郎(1899年~1985年)

(*他著作での著者略歴をベースに編集。本書には著者略歴記載なし)

1899年(明治32年)東京・浅草生まれ。若くして久保田万太郎に師事、のち講談師悟道軒円玉に江戸文芸・漢詩を学ぶ。1923年(大正12年)、小山内薫の主宰する「劇と評論」に脚本『足袋』を発表。同年、大阪で直木三十五らと雑誌「苦楽」を編集。その後大衆作家を志し、1934年(昭和9年)に「鶴八鶴次郎」を発表。菊地寛に激賞される。翌年「風流深川唄」を発表、第1回直木賞を受賞する。その後、「愛染かつら」で人気作家になる。芸道小説、時代小説、風俗小説に独自の話術をもって庶民的心情をとらえる。昭和15年(1940年)劇団新生新派の主事を務め、以後新派の育成に力を注ぎ、戦後は大映映画の重役をつとめ、映画、演劇の製作にも活躍した。菊地寛賞、吉川英治文学賞など受賞歴多数。脚本多数執筆。1966年芸術院会員となり、1973年文化功労者となる。

本書「新吾十番勝負」の著者は、東京市浅草区生まれの昭和を代表する小説家・劇作家の川口松太郎(1899年~1985年)で、実の両親を知らない川口松太郎 氏は、早くから自立心旺盛で小学校を卒業すると様々な職業を転々とした後、久保田万太郎に師事した後、大衆作家を目指し「鶴八鶴次郎」などで第一回直木賞を受賞。代表作に「風流深川唄」「明治一代女」「愛染かつら」など多数の著作があり、脚本・シナリオも多く、映画演劇界の大御所的存在。数多くの時代小説も書き、本作「新吾十番勝負」は代表作の一つ。「新吾十番勝負」は、1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて、朝日新聞に700回以上、約2年間にわたり連載された痛快時代小説で、八代将軍徳川吉宗の御落胤・葵新吾の剣の道を描く大長編で、映画化・テレビドラマ化も度々行われた人気作品。

単行本は、「新吾十番勝負(美女丸の巻)」(新潮社、1957年12月発行)から、「新吾十番勝負(お鯉の巻)」「新吾十番勝負(流離の巻)」「新吾十番勝負」(剣聖の巻)と、全4巻シリーズで最初に刊行。その後、新潮文庫から、上中下3巻セットから文庫版が出版され、更に「新吾十番勝負」については、その後も、嶋中書店(嶋中文庫)から2005年・2006年に、全5巻シリーズで文庫セット、捕物出版よりは、2023年に4巻セットで復刊されている。1957年(昭和32年)5月から1959年(昭和34年)にかけて朝日新聞に長期連載された「新吾十番勝負」は大変好評で、その後、産経新聞に「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」が連載され、シリーズ化となり、これらの「新吾二十番勝負」「新吾番外勝負」についても、書籍出版や映画化・テレビドラマ化が行われた。書籍「新吾十番勝負」については、「美女丸誕生」と「第一番」から「第十番」までの計11章から成り、新潮文庫本3セットでは、下巻では、「第八番」から「第十番」までを収めている。

⇒書籍紹介「新吾十番勝負(上)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>

⇒書籍紹介「新吾十番勝負(中)」(川口 松太郎 著、新潮文庫<新潮社>

「第七番」の終盤は、美濃国加納城で享保12年(1727年)で葵新吾は穏やかな正月を迎えたが、加納城下外で、宿敵武田一真と浜松藩国家老腹心の青年武士たちに襲撃を受け、悔しい思いをした葵新吾は、早く秩父の道場に戻り再修業をしたくて、享保12年(1726年)2月、加納城を抜け出すところで、「第七番」が閉じる。「第八番」は、享保12年(1727年)2月半ば、葵新吾は一人で中仙道を遠回りして木曽路から浅間のすそをめぐり、横川の関所(現・群馬県安中市)手前の碓氷峠(現・群馬県安中市)に辿り着いたところから幕開け。「小猿の次郎」と名乗る、荷持ちの駄賃稼ぎをする峠の炭焼きの9歳の少年から葵新吾は道案内の声を掛けられ、秩父の大台ヶ原に行って剣術の修行がしたいと話す少年から、少年の父は真田家の信州松代藩の元剣道指南番だったが、昨年10月に、回国の修行者の葵新吾に試合を挑まれ殺されたという話を聞く。葵新吾と名乗るニセ者のことを明らかにするために、葵新吾は秩父ではなく、信州松代(現・長野県長野市松代町)に向かう。葵新吾と名乗る者が信州松代だけでなく、諸国各地で乱行を働く話が江戸城の将軍吉宗にも届くが、このニセ新吾の乱行の横行には、江戸城内の反葵新吾勢力にも支えられた葵新吾に恨みを持つ柳生一門の陰謀があり、松代城外の千曲河原での対決を終えた後も、葵新吾は、柳生一門の恨みが秩父の自原流流主の真崎備前守に累を及ぼすことを懸念し、秩父道場に戻らずに、再び諸国流浪の旅に出ることになる。横川の関役人の金沢市十郎が役人を辞め葵新吾にお供として付き添っていくが、この金沢市十郎の正体は後に明らかになる。

こうして葵新吾は金沢市十郎を連れ、享保12年(1727年)3月初めから5月の終わりまで滞在した信州松代を離れ、加賀から越前に入る。越前では福井城下を素通りして、永平寺で修行僧に交じって参禅しんがら6月下旬まで永平寺に滞在。葵新吾と金沢市十郎との二人の会話がなかなかユーモラス。「坊さんになる訳でもあるまいし、こんな寺に滞在してどうなさるのです」と永平寺にしばらく滞在する葵新吾に金沢市十郎は尋ねるが、「世の中が味気なく、いっそ坊主にでもなろうかと思う」とか答えると、「もう永平寺は勘弁して下さい。明けても暮れても菜っ葉と油揚げばっかりで、これじゃとても辛抱が続かない」と、金沢市十郎が不満をこぼす。「おれは越前の生まれなのだが、まだ故郷を見たことがなく、一度は行きたいと思っていたのだからちょうどよい、鯖江まで行って見よう」と、永平寺から松岡へ出て、福井城下をこっそり抜け、鯖江(現・福井県鯖江市)の町には、享保12年(1727年)6月27日に入る。金沢市十郎は、「鯖江とはまた、不思議なところでお生れになったのですね」とか「(鯖江は)あんまり面白そうな土地ではありませんね」と語り、鯖江到着後も「静かなお城下ではありませんか」と語っている。葵新吾にとっては、宝永元年(1704年)7月に鯖江城で生れ宝永元年(1704年)12月に、生後数カ月で鯖江城から真崎庄三郎に連れ去られ秩父で育ったために、23年ぶりの出生地の鯖江帰還。

越前鯖江では日野川沿いの土手の上の情景にも触れ、「上鯖江一帯は、間部下総守の領地となり、誠照寺は昔のままに栄えている」と記しているが、史実も、享保5年(1720年)に越後村上藩第2代藩主・間部詮言下総守(1690年~1724年)が入封し越前鯖江藩が成立。物語では、葵新吾の剣の師の梅井多門が、鯖江の誠照寺生まれで光照上人の弟であり、葵新吾の越前鯖江入りは、梅井多門の遺髪を実家の誠照寺に納める目的もあり。ここで、葵新吾は、誠照寺本堂裏手の墓地の後ろの赤松林に、作州津山(現・岡山県津山市)の流民150人が住みついているのを見かけ、松平家の美作津山藩で起こった山中一揆のこと、更に、梅井多門は若き日、津山藩の剣道師範で農民の娘との間に子・多四郎をもうけていて、百姓一揆の中心人物の1人であった青年農民の多四郎が叔父の光照上人を頼って流民150人を率いて越前鯖江まで流れ着いたことを知る。葵新吾は、多四郎や津山藩の流民たちが気の毒に思え、なんとか助けたいと思い、彼らと一緒に享保5年(1720年)7月には津山藩領に入る。

こうして「第八番」の後半の舞台は美作国津山藩領に移るが、享保11年(1726年)11月から享保12年(1727年)1月に美作国津山藩領西部で起こった史実の津山藩の山中一揆とその後を題材とし、加えて津山藩を実質率いる公用人・笹子平左衛門の妻が、柳生流首席師範だった多羅尾平八の妹という設定。鶴山城(津山城の別名)城外での多羅尾平八と葵新吾との勝負シーンもあるが、その後、享保11年(1726年)8月、葵新吾が、多四郎の実家のある河内村(現・岡山県真庭市)から落合、舞高(現・岡山県真庭市)と旭川沿いに、美作津山藩領と備前池田藩領の領分境に向かう行程で、またも藩の領分境で、津山藩公用人・笹子平左衛門と部下30名の襲撃に遭うシーンも待ち構えている。岡山県真庭市から備前と美作の国境の地で旭川の川港として栄えた福渡(元岡山県久米郡福渡町、現・岡山県岡山市)、御津(元岡山県御津郡御津町、現・岡山県岡山市)を経て岡山へ流れ、児島湾にそそぐ旭川流域の旅路ルートも興味をそそられる。「第八番」の終盤は、葵新吾は、池田家の備前岡山藩31万5千石の岡山城で手厚いもてなしを受けるが、岡山城からの脱出を敢行する。「第八番」では、江戸にて全国有数の諸大名が葵新吾と将軍吉宗との対面を実現に賛成と反対に分かれ大騒動になり始めるが、推進派は若狭小浜藩の老中酒井讃岐守を筆頭に、備前岡山藩の池田家、芸州広島藩の浅野家、奥州仙台藩の伊達家。一方、反対派は、浜松藩の前老中の松平伊豆守、総州関宿藩の前老中の久世大和守、上州館林藩の西丸責任者の若年寄の太田備中守に、加賀金沢藩の前田家、長門周防の毛利家という対立構造を配しているのも面白い。

「第九番」は、ストーリー展開時期は、享保12年(1727年)11月~12月と、1か月強ながら、一ヶ所に長居せず、ストーリー展開場所は、讃岐・伊予・阿波から大阪、河内、山城、最後は東海道の小田原・三島と、なかなか慌ただしい。「第八番」の終盤では、葵新吾と百姓一揆との繋がりを心配し津山藩主から伊予西条藩の松平頼安に連絡が入り、葵新吾を伊予西条に連れ戻す命令を受けていた伊予西条藩の剣道指南番の白沢半十郎が岡山に居合わせ、葵新吾は、手厚いもてなしを受けていた池田家の備前岡山藩の岡山城とともに脱出する。すぐに伊予国西条に向かわずに、児島半島の下津井港(現・岡山県倉敷市)から渡し船で讃岐の丸亀(現・香川県丸亀市)に渡り、金刀比羅宮(現・香川県仲多度郡琴平町)見物していたら、そこで讃岐丸亀藩の藩士たちに斬られそうになっている老人を助ける。その老人は、高名の画人の尾形乾山と分かり、話を聞いて、丸亀藩の反対の中、丸亀城で、その画人としての望みを叶えるのを手助けする。この尾形乾山(1663年~1743年)は京生まれの実在人物で、尾形光琳の弟で後半生は江戸で活躍するが、本書でも「第十番」で再登場する。これまでの弱き者への葵新吾の義侠だけでなく、尾形乾山を登場させ、老画人の画道の心境に感じ入る葵新吾も描き、「第十番」で尾形乾山の画力が物語の展開に一役買う設定を用意している点も、著者・川口松太郎氏らしい面白さ。

丸亀藩からの捜索をかわし丸亀城から多度津(現・香川県仲多度郡多度津町)に向かい、多度津港から新居浜に船で渡り伊予国西条に到着。江戸大奥からお鯉の方の使いとして、お縫が西条で葵新吾を待ち受けていたが、葵新吾は、お縫からお鯉の方の気持ちを聞き、江戸行きを決心。すぐに西条藩の藩船に乗り、大阪に向かい、これで一段落ついたかと思いきや、讃岐と阿波の国境に近い海上で、鳴門の渦巻見物をしようと、海上に船を停泊させて一夜を明かそうとしたことから、葵新吾を亡き者にしようとする松平伊豆守の意向を受けた遠州浜松松平家の公用人・関根軍蔵の船からの火矢の襲撃を受けてしまう。北泊(現・徳島県鳴門市)の海岸の砂地に燃え広がる船を乗り上げ、驚いた農漁民たちが堂浦(現・徳島県鳴門市)の蜂須賀家出張所に知らせ、徳島藩の警備役人が駆け付け、葵新吾一行は徳島城に入城する。多度津で出会った正体不明の謎の女性・多加に金を残らず持ち逃げされても、これほど見事に俺をだまし、懐の金の抜き取ったのは、完全無欠な盗道と、非常に感心し、今までに見たどの女性よりも美しかったと、べた褒めの賛辞を送るあたり、葵新吾も面白い。この謎の女性・多加は、その後も「第九番」「第十番」と、諸国各地で何度か登場し、葵新吾を助けることになるが、「第十番」の終盤で、その驚くべき正体が明らかになる。

徳島城では、葵新吾の人柄と剣技にほれ込んだ藩主の嫡子から徳島逗留を求められるが、葵新吾は、母上のお迎えを受けて江戸へ行く旅のためと断り、すぐに徳島港を出て、小松島(現・徳島県小松島市)の船着き場に到着。今度こそ、すんなりと江戸で親子対面となるかと思いきや、小松島の渡し場で、無実の罪を受けて入牢している蜂須賀家徳島藩のお米蔵組頭を勤める役人の父・笹本卯三郎の助命を願う娘・秋江の訴えに、「軽輩の分際で、殿のお身代わりに立てる一身を満足とは満足とは思わぬか」と秋江に罵る徳島藩の城主名代の老臣の言葉を聞いて、徳島の眉山の北麓の牢から笹本卯三郎を連れ出してしまう。葵新吾は笹本卯三郎・秋江の父娘を一行に加え江戸に出て、他国米流入に関する許可についての幕府の武家政治の不合理な制度改善を訴えをしようとし、小松島から大阪に渡り大阪城に立ち寄る。徳島藩では破牢破獄の笹本卯三郎の追捕命令が出され、大阪城を発った葵新吾は、河内と山城の国境の淀河原の橋本村(現・京都府八幡市橋本)附近で、笹本卯三郎の引き渡しを求める蜂須賀家の徳島藩士たちを斬ってしまうことになる。

それでも、葵新吾一行は、淀城(現・京都市伏見区淀本町)、伏見、近江八幡、彦根と、江戸へ下る旅を続け、享保12年(1727年)12月中旬には箱根を越え、小田原の大久保家に迎え入れられる。江戸大奥お鯉の方の公式使いのお縫と葵新吾の行列は、尾張名古屋からは尾張宰相からの警固隊も加わり、その一行には、画人・尾形乾山、笹本卯三郎・秋江の父娘、更に大阪城で老中・酒井讃岐守からの呼び出しで葵新吾を待っていた奈良の油坂の淀屋の娘・須栄と、今は淀屋の世話になっている岡村悪源太も従っている。葵新吾江戸入りの風説で江戸城中が沸き返り、江戸城内や全国諸大名までが、徳川家重か葵新吾かと、二大勢力の対立にまで発展する中、小田原城では江戸城からの使いが葵新吾を待っていて、将軍吉宗自らが、葵新吾の江戸入りを当面取りやめ江戸四里四方への近づきを禁ずる決定をしたことを伝える。江戸入りが取りやめとなり、笹本卯三郎・秋江のことを、嫌がる幕府からの使者に引き渡し、葵新吾は秩父の道場に向かうことにするが、「第九番」の話はここで終わらず。四国在住の剣士で四国の三虎と呼ばれた丸亀藩・徳島藩・土佐藩の剣術指南番の3剣士が、葵新吾と笹本卯三郎を追って小田原の宿外れの酒匂川の船渡しの河原に居て、笹本卯三郎・秋江の父娘の首を斬り持ち去ってしまう。笹本卯三郎・秋江の父娘の恨みを晴らすために、徳島に首を持ち帰る三剣士を、葵新吾は三島宿の少し先にあり、「頼朝義経兄弟面会之処」でもある伊豆と駿河の国境の黄瀬川東岸で倒す場面で「第九番」が終了する。

「新吾十番勝負」の最終章の「第十番」は、これまでのように、葵新吾の諸国遍歴での活躍ではなく、一部の例外を除き、「第十番」では、基本、葵新吾は秩父での生活で、終盤のハイライトが江戸での展開。「第九番」の終盤で、江戸に向かっていた葵新吾が小田原で将軍吉宗より、当面、江戸入りを禁じられ、武州秩父の大台ケ原の自源流道場に、子猿の次郎を連れて戻る享保12年(1727年)12月末から「第十番」の物語が始まっている。武州秩父の大台ケ原の自源流道場では、ニセ新吾騒動もあって、乱暴狼藉が目に余るという事で、葵新吾は破門されていたが、衆議に従って破門にしたことは自分の一生の過ちだったと認めた自原流流主の真崎備前守と葵新吾との二人の師弟関係を描くシーンは美しく、葵新吾は自源流の首席師範を任じられる。一方、江戸城の大奥では、お鯉の方が熱が下がらず、葵新吾に会いたい気持ちが抑えられなくなり、束縛の多い大奥生活から小石川の音羽村に隠居し葵新吾と一緒に暮らしたいとも考え、3月15日に将軍代参として上野寛永寺に参詣の折、葵新吾のことを良く知る尾形乾山と出会い、御代参の翌日以降も、お鯉の方は、お縫だけを残し大奥に戻らず、寛永寺に長期滞在の覚悟を決め、東叡山の奥深くに閉じこもってしまう。お鯉の決心にうろたえた将軍吉宗は、葵新吾を江戸に迎える良い口実を考えろと、筆頭老中の酒井讃岐守に命を下す。

ここで酒井讃岐守が考え付いたアイデアがなかなかユニークで面白い。全国の剣士を江戸に集め、予選試合を経て、勝ち抜き戦の優勝者16名が、千代田城中へ召し出され。武道奨励のため将軍御上覧試合を行うというもので、葵新吾も自源流代表として名乗りを挙げ参加してくるだろうという狙い。全国の武芸者に天下試合について布告されたのは、享保13年(1728年)6月15日で、享保13年(1728年)9月20日から赤坂溜池の仮道場で5日間の予選試合をし、天下試合は、10月1日に千代田城中で行われるというスケジュール。最終的に112名の出場剣士で予選試合が行われるが、葵新吾の宿敵で放生流流主の武田一真が、葵新吾を亡き者にしたいと考える松平伊豆守ら家重派や柳生一門の思惑から、柳生流の代表として出場に名乗りを挙げたことにより、葵新吾も自源流代表として出場に名乗りを挙げる。クライマックスの天下試合は、試合そのものだけでなく、資格制限がある観覧者の顔ぶれが、将軍吉宗、お鯉の方をはじめ、家重派と葵新吾派に分かれていた幕閣・有力諸大名が並び、更に、諸国遍歴の旅で葵新吾と深い関わりを持ってきた人たちや女性たちの顔も揃うという、実にドラマチックなハイライトシーンが目に浮かぶ。天下試合終了後の葵新吾の行動も、最後まで葵新吾らしく読者の期待を裏切らないエンディングになっていると思う。「第十番」では謎の女性や武士の正体も明らかになるが、謎の女性・多加との武州・熊谷の宿での一夜のシーンも印象深い。

「新吾十番勝負(下)」(新潮文庫)目次

第八番

第九番

第十番

<主なストーリー展開時代>

・【第八番】享保12年(1727年)2月~11月

・【第九番】享保12年(1727年)11月~12月

・【第十番】享保12年(1727年)12月~享保13年(1728年)10月1日

<主なストーリー展開場所>

・【第八番】:碓氷峠・松井田・高崎・横井、信州松代・篠ノ井、越前永平寺、越前鯖江、美作津山藩津山、

美作津山藩領久米村・河内村、津山藩領と備前藩領との旭川沿いの領分境、備前藩船井村、岡山、(江戸)

・【第九番】:下津井港、丸亀、金刀比羅宮の門前町、多度津、新居浜、伊予西条、鳴門北迫、徳島、小松島、大阪、淀川堤(橋本・八幡)、淀城、伏見、近江八幡、彦根、箱根、小田原、三島、黄瀬川の東岸

・【第十番】:秩父、江戸に入る前の荒川の土手、江戸、武州熊谷、上州多野郡馬庭、(浜松)

<主な登場人物>

【第八番】

・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)

・子猿の次郎(9歳の碓氷峠の荷持ち少年)

・小松甚左衛門(信州松代藩の元剣道指南番で、子猿の次郎の亡父)

・真田伊豆守(信州松代藩10万2千石大名)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・松井田宿近くの農家の内職宿の百姓の女房

・横川の関役人

・雨宮勘兵衛(上州代官)

・酒井讃岐守(新任の江戸幕府老中で若州小浜12万石の大名)

・高崎松平家の高崎藩家老

・金沢市十郎(横川の関役人で関守上席。正体は若州小浜藩藩主・酒井讃岐守のお側役)

・矢部刑部(真田家の信州松代藩国家老)

・山崎平馬(柳生新陰流の真田藩剣道指南番で萩原勘右衛門の直門)

・萩原勘右衛門(柳生流七剣士の一人)

・多羅尾平八(柳生流七剣士の一人で、柳生流首席師範)

・松代城下の信濃屋の主人

・松平伊豆守(江戸幕府前老中で、浜松藩藩主)

・久世大和守(江戸幕府前老中で、総州関宿6万3千石大名)

・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・徳川家重(徳川将軍吉宗のお世継で、生母は故・お須磨の方)

・徳川宗武(徳川吉宗の次男で生母はお鯉の方)

・水野壱岐守(江戸幕府若年寄)

・青木五平(水野壱岐守の用人)

・戸田肥前守(江戸幕府の御側衆で2500石の旗本)

・太田備中守(徳川家重お付きの江戸幕府若年寄で西丸の責任者。上州舘林5万石大名)

・柳生但馬守俊平(当代柳生流流主)

・光照上人(越前鯖江の誠照寺住職で梅井多門の兄)

・梅井多門(武州秩父の大台ケ原の自源流師範代で越前鯖江の誠照寺出身)

・武田一真(放生一真流流主の浪人剣士)

・多四郎(作州津山の河内村出身の山中一揆の中心人物。梅井多門と津山藩領の農民の娘の間の実子)

・松平浅五郎(津山藩主・松平越前守の嫡子で美作津山藩の津山松平家第2代藩主)

・笹子平左衛門(津山松平藩の公用人)

・徳右衛門(津山藩真島郡仲間村出身の山中一揆首謀者)

・弥次郎(津山藩見尾村出身の山中一揆首謀者)

・半六(津山藩日名田出身の山中一揆首謀者)

・松平又三郎(美作津山藩の津山松平家初代藩主・宣富の従弟で美作津山藩の津山松平家第3代藩主)

・佐久間主計(美作津山藩の国家老)

・下村十太夫(美作津山藩の笹子平左衛門の同志藩士)

・古市彦作(美作津山藩の笹子平左衛門の同志藩士)

・佐川左内(美作津山藩の笹子平左衛門の同志藩士)

・笹子平左衛門の妻(多羅尾平八の実妹)

・勇作(津山藩久米村の百姓)

・友吉(津山藩見尾村の百姓)

・庄三、弥五郎(津山藩領の百姓)

・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)

・菅沼新左衛門(伊予国西条藩の国家老)

・白沢半十郎(伊予国西条藩の剣道指南番)

・くら(美作津山領河内村の多四郎の異父妹)

・多四郎とくらの生母(梅井多門の昔の恋人)

・喜平(くらの亡き実父)

・池田大炊頭継政(池田家の備前岡山藩藩主)

・土倉左膳(池田家の備前岡山藩の国家老)

・安東七郎大夫(池田家の備前岡山藩の御城使い)

・老女村橋(池田家の備前岡山藩の池田候の大奥への使い)

・伊達陸奥守吉村(奥州仙台62万5千石の大名で従四位中将、娘が松平大炊頭継政の妻)

・浅野刑部大輔宗恒(芸州広島浅野家42万6千石の浅野安芸守吉長の嫡男)

・加賀宰相吉治(加州金沢102万2700石の前田家大名)

・毛利大膳太夫(長門、周防36万9千石の毛利家大名)

【第九番】

・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)

・白沢半十郎(伊予国西条藩の剣道指南番)

・尾形乾山(江戸の入谷に住む65歳の高名の画人で輪王寺宮公寛法親王の御用を勤める。尾形光琳の実弟)

・京極佐渡守(讃岐丸亀藩6万3千石大名で丸亀城主)

・讃岐屋(金刀比羅宮の門前町第一の茶屋はたご屋)の主人と番頭

・宮崎繁之助(讃岐丸亀藩の京極佐渡守の家臣)

・白川、鳥海、千崎、熊部(讃岐丸亀藩の京極佐渡守の家臣)

・多賀式部(丸亀藩の国家老)

・佐々内蔵之介(讃岐丸亀藩の京極家剣道指南番で新免二刀流の使い手。四国の三虎の一人)

・加藤与四郎(土佐藩の剣道指南番。四国在住の剣士で四国の三虎の一人)

・高井田勇蔵(阿波徳島藩の剣道指南番。四国在住の剣士で四国の三虎の一人)

・新太郎(京極佐渡守の一子)

・多加(佐々内蔵之助の妻と名乗るが、旅かせぎの道中師か正体不明の謎の若い女性)

・関根軍蔵(遠州浜松の松平家・伊豆守の公用人)

・寿(丸亀藩主・京極佐渡守の妻で、松平伊豆守の娘)

・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)

・菅沼新左衛門(伊予国西条藩の国家老)

・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・金沢市十郎(横川の関役人で関守上席。正体は若州小浜藩藩主・酒井讃岐守のお側役)

・子猿の次郎(9歳の碓氷峠の荷持ち少年で、信州松代藩の元剣道指南番・小松甚左衛門の子)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・富野沢健太郎(武州秩父の大台ケ原の自源流道場の代げいこ首席)

・村山主計(武州秩父の大台ケ原の自源流道場の代げいこ次席)

・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・酒井讃岐守(新任の江戸幕府老中で若州小浜12万石の大名)

・太田備中守(徳川家重お付きの江戸幕府若年寄で西丸の責任者。上州舘林5万石大名)

・池田大炊頭継政(備前岡山藩藩主)

・徳川家重(徳川将軍吉宗のお世継で、生母は故・お須磨の方)

・徳川宗武(徳川吉宗の次男で生母はお鯉の方)

・蜂須賀修理太夫吉武(阿波・淡路の徳島藩主・淡路守綱矩の嫡子)

・笹本卯三郎(蜂須賀家徳島藩士でお米蔵組頭百石取りの武士)

・秋江(笹本卯三郎の娘)

・安富忠太夫(蜂須賀家徳島藩の老臣)

・堀田伊豆守(大阪城代)

・須栄(すえ)(奈良の油坂の淀屋辰五郎の娘)

・岡村悪源太(元大阪城代役人・岡村左平太)

・高崎、村田(蜂須賀家徳島藩藩士で淀河原で葵新吾に斬られる)

・尾張宰相(徳川宗春、尾張徳川家名古屋藩第7代藩主)

・間宮彦一郎(お鯉の方お使いのお小納戸役で、酒井老中の使者)

・大久保加賀守(小田原藩藩主)

・小田原藩大久保家の検屍役人

・箱根関所の常勤代理役人

・黄瀬川東岸の「頼朝義経御兄弟再会之処」立札の立つ茶店の老婆

【第十番】

・葵新吾(越前鯖江藩主時代の徳川吉宗の落胤で長子)

・子猿の次郎(9歳の碓氷峠の荷持ち少年で、信州松代藩の元剣道指南番・小松甚左衛門の子)

・真崎備前守(武州秩父の大台ケ原の自源流流主)

・富野沢健太郎(武州秩父の大台ケ原の自源流道場の代げいこ首席)

・村山主計(武州秩父の大台ケ原の自源流道場の代げいこ次席)

・お鯉の方(徳川吉宗の側室で葵新吾の生母。元は、越前鯖江の町人の娘・お長)

・お縫(将軍側室お鯉付きの大奥女中で、秩父八幡の宮司・一宮篤方の娘)

・徳川吉宗(江戸幕府第8代将軍、元・越前鯖江藩3万石藩主の松平頼方)

・酒井讃岐守(江戸幕府の筆頭老中で若州小浜12万石の大名)

・真崎庄三郎(江戸神田九段下の自源流道場を任されている元鯖江の薬行商人)

・須栄(すえ)(奈良の油坂の淀屋辰五郎の娘)

・岡村悪源太(元大阪城代役人・岡村左平太)

・黒田藩の寺井(武州秩父の大台ケ原の自源流道場への諸大名の委託門生)

・川越の松平藩士(武州秩父の大台ケ原の自源流道場への諸大名の委託門生)

・尾形乾山(江戸の根岸に住む66歳の高名の画人で輪王寺宮公寛法親王の御用を勤める。尾形光琳の実弟)

・紀伊中納言宗直(紀州和歌山藩主で将軍吉宗の従兄弟)

・松平左近将監(江戸幕府の同格老中)

・柳生飛騨守(将軍御指南役)

・小野次郎右衛門忠一(江戸駿河台に道場を持つ小野派一刀流第四世の流主)

・小野忠方(小野忠一の長男)

・神田右源次良近(神夢想真流の流主)

・寺尾郷右衛門勝行(二刀流の流主で、肥後熊本細川藩士)

・福井兵右衛門嘉平(江戸四谷御門外に道場を持つ29歳の神道無念流の流主)

・長沼四郎左衛門国郷(直心影流の流主)

・樋口十郎左衛門将定(上州馬庭村の真庭念流の79歳の流主)

・伊庭軍兵衛秀康(心形刀流の流主)

・辻喜摩太(無外流の流主)

・久貝正中(新田宮流の流主)

・野殿杢之助(柳生流七剣士の一人)

・萩原勘右衛門(柳生流七剣士の一人)

・中村源兵衛良春(柳生流七剣士の一人)

・物集女藤右衛門(柳生流七剣士の一人)

・柳生六郎右衛門(柳生流七剣士の一人)

・宗田豊太郎(亡くなった柳生流七剣士の一人・宗田豊之進の18歳の長男)

・節子(大和にいる宗田豊太郎の母)

・武田一真(北越の漁師の子に生まれた放生一真流流主の流主で、遠州浜松の松平家の臨時師範で客分剣士)

・多加(佐々内蔵之助の妻と名乗るが、旅かせぎの道中師か正体不明の謎の若い女性)

・高木主水正(天下試合の総奉行次席のお奏者番で、河内丹南1万石の大名)

・佐々内蔵之介(讃岐丸亀藩の京極家剣道指南番で新免二刀流の使い手。四国の三虎の一人)

・加藤与四郎(土佐藩の剣道指南番。四国在住の剣士で四国の三虎の一人)

・高井田勇蔵(阿波徳島藩の剣道指南番。四国在住の剣士で四国の三虎の一人)

・松平伊豆守(江戸幕府前老中で、遠州浜松藩藩主)

・穴沢市重郎(元柳生流師範代の紀州藩長期お雇いのお抱え武芸者。秩父で病没)

・池田大炊頭継政(池田家の備前岡山藩藩主)

・綾姫(美濃国加納藩の安藤家の長女)

・井関五郎兵衛(美濃国加納藩の剣道師範)

・太田備中守(徳川家重お付きの江戸幕府若年寄で西丸の責任者。上州舘林5万石大名)

・久世大和守(江戸幕府前老中で、総州関宿6万3千石大名)

・きく(大阪市内ただ一軒の手裏剣鍛冶で用賀流の忍術師だった佐々木勇斎の娘)

・鹿島のお咲(鹿島の佐吉の娘で妾の子。元鹿島神宮の巫女)

・中西忠太子定(一刀流の剣士)

・浜島庄兵衛(日本駄右衛門)(駿遠三から美濃尾張伊勢にかけ知らぬ者がない天下のお尋ねの盗賊首領)

・白沢半十郎(伊予国西条藩の剣道指南番)

・由紀(筆頭老中・酒井讃岐守の三女)

・伊達陸奥守吉村(奥州仙台62万5千石の大名で従四位中将、娘が松平大炊頭継政の妻)

・浅野刑部大輔宗恒(芸州広島浅野家42万6千石の浅野安芸守吉長の嫡男)

・加賀宰相吉治(加州金沢102万2700石の前田家大名)

・毛利大膳太夫(長門、周防36万9千石の毛利家大名)

・清水主馬(筆頭老中・酒井讃岐守の家臣)

・松平左京頼安(徳川一門の伊予国西条藩3万石藩主。紀州宰相頼宜の孫)